|

�m���E�C���X�̌������@

��ʍ��c�@�l�@�H�i���͊J���Z���^�[SUNATEC

��_���� �͂��߂��������ł́A�����c���������u����������������S�ɐH�ׂ邽�߂Ɂi�J�L�ƃm���E�C���X�H���Ł|����Ɖۑ�j�v�ɂāA�ߋ�5�N�Ԃ̃J�L�������Ƃ���H���Ŏ������܂Ƃ߂邱�ƂŌ����Ă�������Ɖۑ�ɂ��ĉ�����Ă����B�����ł́A�����@�ւ����ӂƂ��颌�������猩���Ă����A�����c������܂ōs���Ă����A�{�B�C��̃J�L�R���m���E�C���X�ƃm���E�C���X�H���ł̓��e�ɍi���Č���Ɖۑ�ɂ��ĉ������B �m���E�C���X�����̖ړI�m���E�C���X�����́A�H���ł����������ۂ̌��������ƍĔ��h�~�A�H���ł������Ȃ����߂̉���i�\�h�j�̑傫��2�̖ړI�ɕ������B�O�҂͎���ɍs�������ł���A�ɉ��������������{����B��҂͎��O�ɍs�������ł���A�q�g����Ă̊����ł���A�H�i�����{�ݏ]���҂̒���I�ȕ������A�L�i�J�L�j����Ă̐H���łł���A�{�B�C��̃J�L�̃��j�^�����O�����ƂȂ�B���̗{�B�C��̃J�L�̃��j�^�����O�����̗�Ƃ��āA�O�d���̗{�B�C��ł́A����15�N�x���O�d���ɐ��ی������u�݂��̃J�L���S���v�Ƃ��ė{�B�C��̃J�L�̃��j�^�����O�������܂ފC�����HP�Ɍf�ڂ��Ă���B�����c�ł͕���17�N�x���A���̃J�L�̃��j�^�����O������������Ă���B

�����c�ł́A�����ƕ�����5�N�O���C��̃��j�^�����O�������ʂƎ��ۂɔ��������H���Ŏ����Ƃ̑��ւ��l�@���Ă���B���̖ړI�̌��_�ɂ́A�u�{�B�C�悩��o�ׂ����J�L�̐H���Ń��X�N��������������萳�m�ɁA���s���|�C���g�ŗ\���������v�Ƃ����v��������B�J�L����Ă̐H���ł̏ꍇ�A�h���ɂ͉��M�܂��͉�������Ȃ��A���̉�����s���ɂ́A���K�������������{���A�{�B�C��̃J�L�̐H���Ń��X�N�����܂��Ă��鎞�����s���|�C���g�ɍi�邱�Ƃ��K�{�ł���B����A���J�L������������S�ɐH�ׂ�ɂ́A���̉�������̐��m�ȓ��肪�d�v�ɂȂ��Ă���ƍl���Ă���B �m���E�C���X�����̌����m���E�C���X�̌������@�ɂ́A�傫�������ēd�q�����������A�R�������A��`�q����������A��҂ɂȂ���A���o���x�������Ȃ�B�R�������ł́A�����@�Ƃ���ELISA�@�A�C���m�N���}�g�@������B��`�q�����ł́ART-PCR�@�ART-���A���^�C��PCR�@�ART-nested PCR�@������B�Ȃ��A�����J���Ȃ̒ʒm�@�i����19�N5��14���H���Ĕ���0514004���j�ɂ�RT-PCR�@�y��RT-nested PCR�@�ART-���A���^�C��PCR�@�̈�`�q���������ڂ���Ă���B�������@�𗝉����A�ړI�ɉ����Č������@���g��������K�v������B

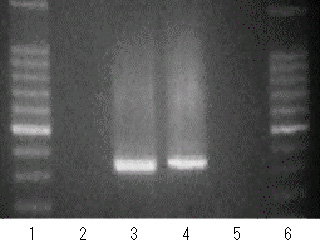

�����ꂼ��̌����@�ŗz���ƂȂ邽�߂ɕK�v�ȁA����1ml���Ɋ܂܂��E�C���X�ʂ������B�܂��A�\�Ɏ������o���x�͈�ʓI�Ȍ��o���x�ł���A�s�̌����L�b�g�̎�ނ⌟�̂ɂ���ĈقȂ�B �m���E�C���X�����̉ۑ��m���E�C���X�͔|�{�@���m������Ă��炸�A�����E�C���X���������邱�Ƃ��o���Ȃ����߁A��`�q�������p�����邱�Ƃ������B�������A�����\1����ёO���ŏq�ׂ���肪���邽�߁A�������@���H�v���Č��o���x�����߂�K�v������B�q�g�̌��ւł���Ἀ��ŃN���[��������Ă���A�E�C���X�ʂ������B�����A�J�L�̏ꍇ�A�\1�Ɏ������悤�ɃE�C���X�ʂ����Ȃ����߈�`�q�������s�����ƂƂȂ�B��`�q���������邽�ߊ������̗L���i�����̗L���j�ɂ�����炸�������邱�ƂƂȂ邪�A�\1�Ɏ������悤�Ɉ�`�q��������ł����o���x�ł͊�������L����ʂ����o�o���Ȃ��ꍇ���l������B���������āA���m�Ȍ������s�����߂ɂ͌��o���x�����߂邱�Ƃ��K�{�ł���B �V�����������@�ւ�SUNATEC�̎�g����N�x���A���o���x�����߂��g�݂Ƃ��āA�m���E�C���X���o�H�����̃J�L������o���������B��PBS(-)�����������t�ɑ��ă�-�A�~���[�[��Y�����ART-nested PCR�@�ɂ�茟�o������@���������Ă���B�m���E�C���X�͓L�̒����B�ɒ~�ς���邪�A�����B�̎���͔������b�y�уO���R�[�Q���ŕ����Ă���B���̃O���R�[�Q����PCR��j�Q���邽�߁A�o���邾����菜�������B�݂̂ɂ��āA�������s���K�v������B����܂ł��A���X���Œ����B���o���邾����菜�����������{���Ă������A��-�A�~���[�[�������邱�Ƃł���Ɍ��o���x�����߂邱�Ƃ��_���ł���B��N�x�̌��ʂ���A���̌��ʂ������Ă���ƍl���Ă���B���ۂɍ�N�x�̌��ʂł́A��-�A�~���[�[���Y����ɔ�ׂēY����̕���18%�z���������錋�ʂ�����ꂽ�B

�܂��A�s���|�C���g�ŗ\������Ƃ����_�ł́A��N�x���A�O�d���ی����������A�O�d��w�n��C�m�x�[�V�����w�����ȂƋ������������{���A�{�B�C��̃J�L�R���m���E�C���X��`�q�ƐH���Ŋ��҂̃m���E�C���X��`�q�Ƃ̑��ւ����Ă���B�m���E�C���X��G�T����G�X�̈�`�q�Q�ɕ��ނ���Ă���B���̒��Ńq�g�Ɋ�������L���A�H���ł⊴���ǂ̌����ƂȂ��`�q�Q��G�T�AG�U�ł���A���ꂼ��G�T��14��ށAG�U��21��ނ̈�`�q�^�ɕ��ނ���Ă���B���̈�`�q�^���r���邱�ƂŁA���֘A�����݂邱�Ƃ��ł���B��`�q�^�ׂ邽�߂ɂ́A�ʐ^7��DNA�V�[�P���T���g�p����BDNA�V�[�P���T���g�p���邱�ƂŁAATGC����Ȃ鉖��z��ׂ邱�Ƃ��ł���B���̉���z�ǂ̈�`�q�^�Ɠ�������r���邱�ƂŁA��`�q�^�����肷��B ���̑��ɂ��A��N�x�͐H���Ŏ����������̗{�B�C��̃J�L�̃E�C���X�ʂɂ��Ă��������s�����B�H���Ŕ������̊C��̃J�L�̃E�C���X�ʂ͍����Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ɨ\�z���Ă������A���̗\���𗠕t����悤�Ȍ��ʂ͓����Ȃ������B�����A�C�悩�����J�L3�����̂Ƃ��āART-���A���^�C��PCR�@�ɂČ��o���ꂽ�E�C���X�ʂ́A�ʏ�0�`100�Ə��Ȃ��X���ɂ��邱�Ƃ��킩�����B�\1���A����͌��o���x��菭�Ȃ��ʂł���A�A���������͗z���ł����Ă����Ȃ��ʂƂȂ�B���̃E�C���X�ʂ̒����͍��N�x�ȍ~���������đ��ւ��m�F���Ă����\��ł���B �Ō��������A�����c�̊�{���O�ł���u�M������镪�͋Z�p�Ƃ��̊֘A�T�[�r�X��ʂ��ĎЉ�ɍv������v�����ƂɁA�m���E�C���X���͂�ʂ��Ĉ��S���Ĕ�������������H����悤�ɍv�����Ă��������B �Q�l���������E�C���X����i����������������S�ɂ��ׂ邽�߂Ɂj�V���[�Y�P�`�T �m���E�C���X�H���ŁE�����ǂ���܂���I�I�@�|���̒m���Ƒ�| �T�i�e�b�N���[���}�K�W���ւ̂��ӌ��E�����z���qe-magazine@mac.or.jp�r�܂ł����������B |

|||||||||||||||||||||||

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |