|

水産食品が関与する食中毒 – 特にヒスタミン食中毒について

北海道大学大学院水産科学研究院水産食品科学分野

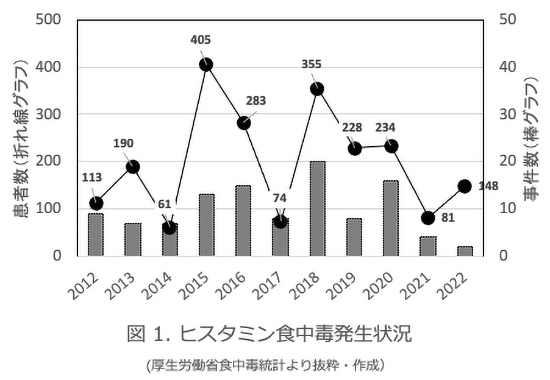

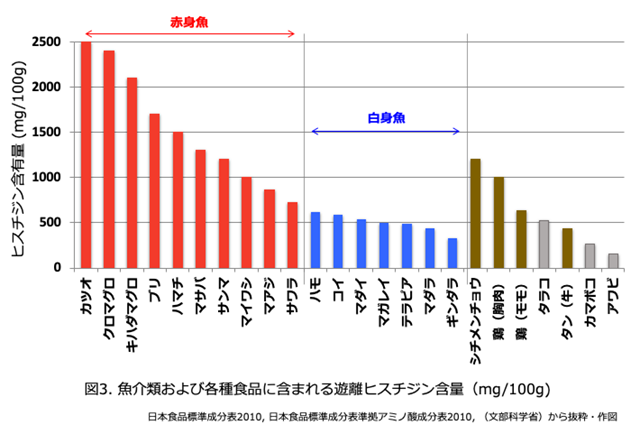

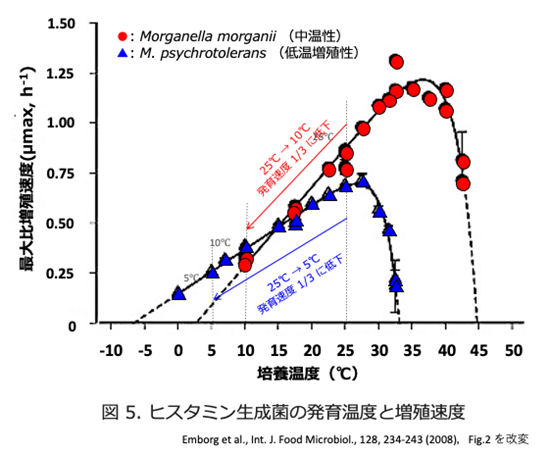

教授 山崎 浩司 1. はじめに今年の夏は例年になく暑い日が続き、各所で真夏日の連続記録が更新された。食中毒事例のうち細菌を原因とするものは気温の上昇とともに増加する傾向にある。一方、日本で流通する食品は消費者の志向に配慮し、可能な限り加熱処理や食品添加物の使用を控えたものが多くなりつつあり、これらの食品では徹底した温度管理に依存した微生物制御によって安全性や品質が保たれている。そのため、設定温度での管理が少しでも逸脱すると想定した消費期限を待たずに微生物数が増加し、食中毒や腐敗の発生に繋がる。特に、水産食品は品質劣化の速い生鮮魚介類を原料とするため、加工品の製造、流通、販売時の温度管理だけでなく、原材料の漁獲直後からの温度管理も極めて重要である。水産食品を原因とする食中毒では、腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)、ノロウイルス、リステリア(Listeria monocytogenes)や寄生虫のアニサキスなどの関与が考えられる。本稿では、魚介類の取り扱い温度の不備が大きな要因で発生するアレルギー様食中毒(ヒスタミン食中毒)と著者がヒスタミン食中毒のリスクが高いと考えている食品について説明する。 2. ヒスタミン食中毒の発生状況日本における直近10年間におけるヒスタミン食中毒の発生状況は、図1に示した通りである。ヒスタミン食中毒の発生件数は多くても20件程度、また患者数も多い年で 400名程度であり死者が発生することもないため、腸管出血性大腸菌のように極めて危険な食中毒として強く認識されることは少ない。  しかし、日本における食中毒統計は、米国などで採用されているアクティブ(積極的)サーベイランスシステム1) による事例数(推定数)ではなく、医療機関からの保健所への連絡を集約した事例数[パッシブ(受動的)サーベイランス]であるため、罹患者が医療機関を受診しない場合や医療機関で詳細な検査を実施しない場合(特定できない場合も含む)には、この統計には反映されない。実際にヒスタミン食中毒でのアレルギー様症状(紅潮、頭痛、蕁麻疹、発熱など)は比較的軽症な場合が多く、また抗ヒスタミン剤の服用によって短期間に治癒してしまう。例えば、読者の中にもサバやマグロの刺身を食べた後に皮膚に痒みや蕁麻疹を伴うアレルギー様症状が現れても医療機関に行かなかった方も多いのではないかと思う。したがって、食中毒統計で報告されているヒスタミン食中毒は氷山の一角と推察でき、魚食文化を持つ日本において、潜在的に発生数の多い食中毒と推察される。 3. ヒスタミン生成菌と発育特性ヒスタミン食中毒は、食品に蓄積した多量のヒスタミンを体内に摂取することによって発生する。このヒスタミンは、食品中に存在する遊離ヒスチジンがヒスチジン脱炭酸酵素(HDC)の作用によってヒスタミンに変換されることが原因で蓄積する。この反応に関与するのは微生物であり、HDCを保有し、増殖過程で多量のヒスタミンを産生する細菌のことをヒスタミン産生菌と呼んでいる。ヒスタミン産生菌は、どこにでも生息する細菌であり、その代表にはMorganella morganii、Raoultella planticola、Enterobacter aerogenesや海洋性のPhotobacterium phosphorium、Photobacterium kisitaniiなどが知られている。また、代表的なヒスタミン産生菌の発育可能温度は図2に示した通りである。  それでは何故、ヒスタミン食中毒の原因食品に水産食品が多いのか?それは、魚介類の中でマグロやサバなどの赤身魚と呼ばれる魚種の筋肉中における遊離ヒスチジンが多いからである。各食品における遊離ヒスチジン含量は図3に示した通りである。  海洋性のヒスタミン生成菌は、冷蔵庫のような低温下(4℃)においてもその増殖速度は遅いものの、菌数の増加ともにヒスタミンが産生するため注意が必要である。液体培地での結果では10℃において ヒスタミン産生菌数が 4×107~4×108CFU/ml になるとヒスタミン量が 200µg/mlに達すると報告されている2)。実際の食中毒事例から発症者のヒスタミン摂取量を計算した時には大人一人当たり22~370mgで発症したと報告されている3)。また、ヒスタミンは無臭である。そのため、魚肉に腐敗臭(アンモニア臭やトリメチルアミン臭)がしていなくてもヒスタミンが蓄積している場合もあり、臭いで可食か否か判断すると食中毒を起こす場合がある。実際に高級料理店で飲食した後にアレルギー様の症状を呈した著者の友人もいる。昔から“サバの生き腐れ”という言葉があるが、正にこのヒスタミン食中毒のことを言っているのだろう。 4. 熟成魚(エイジングフィッシュ)は安全なのか?熟成肉(エイジングビーフ)の認知度が上がるにつれて、水産物においても一定期間の保蔵後に提供する “熟成魚(エイジングフィッシュ)” というものが世の中で見受けられるようになっている。しかし、著者はこの熟成魚、特にマグロやブリ筋肉の熟成は美味しさという観点では受け入れることができるが、食品衛生学的な観点からはその安全性に懸念を抱いている。日本では、古くから新鮮なヒラメやカレイなどの白身魚の筋肉を“昆布”とともに一定時間低温下で置いた後に喫食する食習慣がある。魚は死後、その筋肉は死後硬直、解硬、軟化という過程を経るが、その過程で筋肉中のアデノシン三リン酸(ATP)が分解し、イノシン酸(IMP)が生成する(図4)。  このIMPは、鰹節に含まれるうま味成分として知られているものと同じである。昆布締め処理中には、内在性のタンパク質分解酵素による自己消化によってアミノ酸が増加し美味しさが向上するが、IMPと昆布由来のグルタミン酸によるうま味の相乗効果も得られ、さらに美味しさが向上する。魚介類を長期熟成すると従来とはことなる呈味やテクチャーを示すことから新しい水産物の提供方法として提案されている4)。赤身魚筋肉の遊離ヒスチジン含量は極めて高い(図3)ため、保存(熟成)中にヒスタミン生成菌が増加してしまうとヒスタミン食中毒のリスクは著しく高くなってしまうことから、長時間の熟成は行われてこなかった。さらに、ヒスタミンは極めて安定な物質なため、魚肉中に蓄積すると調理(加熱や凍結)による不活化はできない。高度な技術と知識を駆使して調理をしている料理人や食品加工の従事者の方は、科学的な知見に基づいた水産食品の取り扱いを考慮しながら安全な熟成マグロや熟成ハマチを作っておられると思うが、インターネット上では無責任な情報が氾濫しており、見様見真似で同様の処理を行っている人も多く、たまたま大丈夫だったと考えられるものも見受けられる。家庭内における水産物の熟成による食中毒の発生が危惧されるところである。 5. ヒスタミン食中毒の予防一般に食中毒を予防する方法として、「つけない」、「増やさない」、「殺す」が推奨されている。この中で、ヒスタミン食中毒の予防を考えると「増やさない」ということが最も重要である。すなわち、ヒスタミンを産生させないということである。実際に、農林水産省も食品安全に関するリスクプロファイルシートにおいて、1)流通過程における漁獲直後から流通過程での低温管理(4.4℃)と二次汚染の防止、2)加工・調理においても徹底した低温管理(冷蔵4℃または冷凍-18℃以下)ならびに加熱処理やpH調整、塩分調整などヒスタミン生成菌の増殖抑制を挙げており、いずれも水産物の取り扱い時における細菌の増殖抑制に重点をおいた徹底した温度管理の指導を行っている。例えば、ヒスタミン生成菌のモルガン菌(M. morganii)では、品温を室温(25℃)から10℃に温度を低下させると増殖速度は約1/3に低下し、また冷蔵庫内でも増殖可能な M. psychrotoleransでも25℃から5℃まで下げれば増殖速度は約1/3となる5)(図5)。また、P. kisitaniiとP. angustumでも、25℃から5℃に温度を低下させると増殖速度は1/7および1/15になることも明らかにされている6)。家庭においても、水産物によるヒスタミン食中毒予防の原理は全く同様である。猛暑の続く中、小売店で購入した水産物の取り扱いも徹底した温度管理を行うことがヒスタミン食中毒の予防には肝要である。  6.おわりに水産物は、畜肉に比べて筋肉組織が脆弱であり、付着微生物も多く、さらに生鮮魚介類には冷蔵庫の温度でも増殖可能な微生物が付着している。また、食品の流通形態は広域化し、多種多様な魚介類が日本各地で容易に手に入るようになっている。さらに、著者の住む北海道道南地域でも地球温暖化の影響なのか、海水温の変化等によって水産物の漁獲量が減少し、漁獲される種類の変化も見られるようになってきた。そのため、これまでに取り扱い経験の少ない水産物やこれまで流通してこなかった魚種(未利用魚)を消費者に美味しくて安全な状態で届ける必要に迫られている。そのため、HACCPの衛生管理に沿った食品の製造・流通が制度化された現在、より一層、食品衛生に関する知識と経験は重要性を増している。日本におけるヒスタミン食中毒事例の文献調査7)とヒスタミン食中毒に関与する微生物やその制御については他の論文を参照していただきたい8,9)。また、本メールマガジンにも過去に藤井建夫先生がヒスタミン食中毒に関連する記事を掲載されている(2009年11月号:ヒスタミン食中毒の現状と対策、2013年9月号:ヒスタミン プロブレム-アレルギー様食中毒の「原因物質」について-)ので、そちらも重ねてお読みください。 参考文献

略歴山崎 浩司 北海道大学大学院水産科学研究院水産食品科学分野 教授 1993年 北海道大学水産学部 助手 1998年 北海道大学水産学部 助教授 2007年 北海道大学大学院水産科学研究院 准教授 2021年 北海道大学大学院水産科学研究院 教授 現在に至る

サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |