|

近赤外分光法について

一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC

第三理化学検査室 1.はじめに近赤外光は、1800年、英国のHerschelによって発見され、1960年代に、米国農務省(USDA)ベルツビル農業研究センターのKarl Norrisらが、穀物は近赤外域に吸収バンドを有することを見出したことが、近赤外分光法による穀物中の水分の定量、更には、今日の近赤外分光法の発展に繋がった。当初、穀類の成分検査から始まった近赤外分光法であるが、検査機器と解析ソフトの進展に伴って発展し、現在では、農産物、食品、医学、薬学、生物等、幅広い分野で研究され、また、多数、実用化されている。日常生活において、“近赤外”という表現はあまり目にしないが、「光センサー」や「光センサー選果」等の表示を見かけるみかん等の果物は、近赤外分光法を利用した選果機を用いて、糖度等の品質が全数検査されたものであり、空港等では、テロ対策のためにペットボトル等の容器に入った液体の危険性を判定する液体検査装置が導入されている。また、食品の検査では、公定法として、農産物検査法(昭和26年 法律第144号)に基づく標準計測方法(平成13年3月14日 農林水産省告示第332号)において、水分、及びたんぱく質の検査方法の一つとして、近赤外分光計による測定方法が採用されている。本稿では、近赤外分光法の特徴、検量線作成時や日常の検査時の注意点等について紹介する。 なお、近赤外分光法を始めとした非破壊・迅速検査、近赤外分光法による判別分析、近赤外分光法の応用例(実用化例)については、以下のSUNATEC e-Magazineを参照頂きたい。

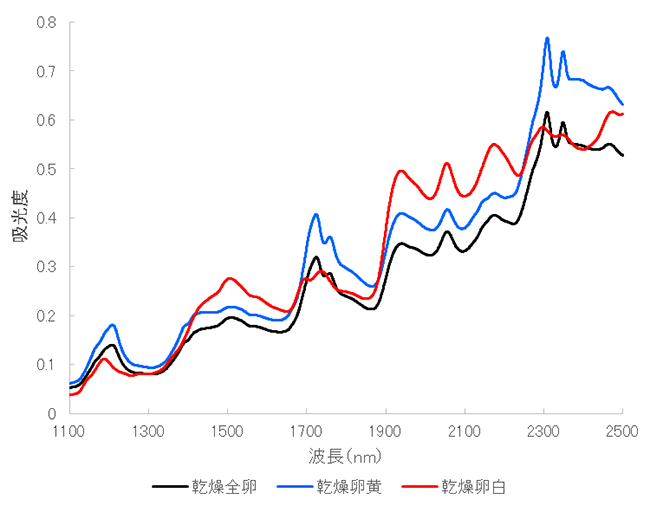

2.近赤外分光法の原理近赤外光は、通常、波長800~2500 nmの領域の電磁波を指し、この領域は、可視光(380~800 nm)と赤外光(2.5~25 μm)の中間に位置する。赤外光では、分子振動の基本音、倍音、結合音が観察されるが、近赤外光では、倍音と結合音のみが観察され、水素原子が結合したO-H、N-H、C-Hの官能基による吸収が主なものである。 図-1は、鶏卵の乾燥全卵、乾燥卵黄、及び乾燥卵白を反射法により測定した近赤外スペクトルである。日本食品標準成分表2015年版(七訂)によると、鶏卵の乾燥全卵、乾燥卵黄、乾燥卵白における水分は、4.5、3.2、7.1 g/100g、たんぱく質は、49.1、30.3、86.5g/100g、脂質は、42.0、62.9、0.4g/100gである。乾燥全卵、乾燥卵黄、乾燥卵白において、1940nm付近には水に基づく吸収バンド、たんぱく質を多く含む乾燥卵白において、2180nm付近にはたんぱく質に基づく吸収バンド、また、脂質を多く含む乾燥全卵、乾燥卵黄において、2305nm、2345nm付近には脂質に基づく吸収バンドが確認できる。通常、近赤外スペクトルは、単一成分であっても多数のピークが重なっており、複数の成分が含まれる場合には、更にピークが幾重にも重なっているため、各波長において、いくつかの情報が混在していることになる。これらの情報から、目的とする情報を抽出し解析するために、主成分分析、重回帰分析、PLS(部分最小二乗)回帰分析等の多変量解析が使用される。成分の定量検査においては、多変量解析により、検体のスペクトルと成分の含量を関連付け、成分に関する検量線を予め作成しておき、未知の検体のスペクトルとその検量線から未知の検体の成分を予測することになる。また、多変量解析を使用する前に、不要なスペクトルの変動を除去、又は低減させるために、微分、平滑化など、スペクトルに前処理を施すことがある。

図-1 鶏卵の乾燥全卵、乾燥卵黄、及び乾燥卵白の近赤外スペクトル

3.近赤外分光法の特徴近赤外光は、赤外光に比べて吸収強度が弱いことから、水を含む検体への適用が容易であり、透過性に優れるため、非破壊検査や非接触検査が可能となる。また、検体が不均一である等、検体の粉砕調製を要する場合を除き、原則として検体の前処理を必要とせず、スペクトルの測定自体は数分程度で完了するため、迅速な検査が可能である。定量検査では、一度のスペクトル測定で多成分を同時に検査できる場合がある。更に、試薬等を使用しないことから、検査コストが安く、検量線の作成や評価を除き、熟練した技術を必要としない。このため、近赤外分光法は、迅速な検査を要する製造現場での品質管理用の検査や出荷時の検査、或いは、インラインでの検査等に有用な検査方法であり、全数検査に対応することも可能である。 一方、検量線の作成には、百~数百個に及ぶ多検体の近赤外スペクトルの測定と近赤外分光法に置き換えたい検査方法(以下、「従来法」という。)による検査に、かなりの労力とコストを要するため、費用対効果を鑑みると近赤外分光法が適した検体はある程度限定され、概して、少量多品種というよりは、大量少品種の検査対象に対して、また、同様の検体を長期にわたり継続的に検査する検査対象に対して、有用な方法であるといえる。 4.定量検査のための検量線の作成、及びその評価近赤外分光法により、検体の成分の定量検査を行う場合には、予め、スペクトルから成分値を算出するための検量線を作成する必要がある。例えば、検量線の作成時に、多変量解析として重回帰分析を使用する場合、Yを対象とする成分の推定値(近赤外分光法による予測値)、X(λi)を波長λiにおける吸光度や吸光度の二次微分値等、A iを比例定数とすると、対象とする成分値Yは、以下の式で回帰される。 Y = A0 + A1X(λ1) + A2X(λ2) + A3X(λ3) + ・・・

液体クロマトグラフによる定量検査の様に、通常、標準物質を用いて作成した検量線を使用する検査では、濃度範囲や検量点の間隔を鑑みて意図的に設定した濃度の標準液を用いて検量線を作成し、その検量線の評価は、直線性(相関係数)、傾き、切片等で評価することが多い。一方、近赤外分光法では、検体の近赤外スペクトルと従来法による検査結果から検量線を作成するため、検体中の目的成分の含量を意図的に調整できる場合もあるが、天然物の様に目的成分の含量を調整できない、又は調整に手間を要することが多く、特に、天然物の場合、無作為に検体を準備すると、従来法による検査結果は、正規分布を持つ集団となることが多い。また、製品規格値を持つ化学合成品等の場合には、規格幅の中央値付近や一定の値に偏ることが多いと推測される。しかしながら、検量線を作成する場合には、将来、測定する検体の成分幅と同等以上の広い成分幅を持ち、かつ成分幅はできるだけ均一に分布することが望ましいため、これを鑑みた検体を準備することになる。また、検量線作成用の検体は、将来、検査するであろう対象検体の母集団を代表する検体でなければならず、母集団を代表しない検体を用いると、測定誤差が大きくなる可能性がある。天然物の場合には、品種、栽培時期、産地、収穫年次等の変動に対応した検体の選択が必要となる。 多変量解析によって検量線作成用の検体から検量線を作成する場合、近赤外分光法による予測値が従来法による検査結果によく合致する検量線が得られたとしても、目的とする成分以外の成分との偶発的な関係により見かけ上、良好な検量線となることがあり、必ずしも将来、測定する未知の検体の近赤外分光法による予測値を精度よく推定できるとは限らない。また、説明変数を増やすことにより、従来法による検査結果に必要以上に適合していくオーバーフィッティング(過剰適合)が発生することがある。このため、検量線の評価が重要となる。検量線作成用の検体とは別に検量線評価用の検体を使用し、近赤外分光法による予測値と従来法による検査結果との残差の標準偏差(予測標準誤差)により精度が評価される。この方法は、検量線作成用の検体と同数程度の検量線評価用の検体が必要となり、検体の準備の観点から現実的ではない場合があるため、検量線作成用の検体をn個のグループに分け、1グループのみを除外し、n-1グループ全体で検量線を作成した後、除外した1グループを評価用検体として予測を行い、この操作を全てのグループについて繰り返し、予測標準誤差により評価するクロスバリデーションが使用されることがある。一般に、多変量解析において、検量線評価時の標準誤差は、使用する説明変数の増加に伴い減少し、オーバーフィッティングにより、途中から増加し始めるが、検量線評価時の標準誤差が最小になる検量線が、検体に対して適合した検量線ということになる。 近赤外スペクトルは、検体の温度の影響を受けるため、日常の検査時の検体の温度の影響を鑑みて、予め、複数の異なる温度で近赤外スペクトルを測定し、温度補償型の検量線を作成する等、目的とする成分以外の情報を盛り込んだ検量線を作成することも可能である。 また、検量線は、一度作成したら永久的なものではなく、定期的な従来法による近赤外分光法による予測値の妥当性の評価や検量線の見直し等、維持管理が必要となる。 なお、近赤外分光法による定量検査における精度は、近赤外分光計の性能、検量線の作成方法、スペクトルの測定方法等だけでなく、従来法の検査の精度に依存することを忘れてはならない。 5.日常の検査時の注意事項検量線を作成した際と同様の条件で、日常の検査を実施することが重要である。粉砕した検体を測定する場合には、粒度や粒度分布の変動がスペクトル変動に影響するため、粉砕機の種類や粉砕条件を一定にする必要がある。更に、検体の測定用のセルへの充填の仕方によって、光の散乱状態が異なり、スペクトルが変動する可能性があるため、一定重量を充填する、一定の加重を加える等の工夫が必要となる。検体の保管方法(吸湿させない等)やスペクトル測定時の検体の温度や測定環境(室温等)にも注意を要する。 近赤外分光法による定量検査では、たとえ検体に対して適さない検量線を使用したとしても何らかの予測値は得られることになるが、妥当な予測値を得るためには、適用した検体が、検量線の作成時に想定した検体の範疇に含まれていることが前提となる。 6.おわりに近赤外分光法は、非破壊、非接触、かつ迅速に測定でき、非破壊であることから全数検査も可能となる非常に有用な方法であり、迅速性が要求される工程検査や出荷検査、検査のコストダウン、或いは、多項目の検査を一度に実施する等の検査方法の合理化等に適した方法である。また、前述の様に、国内では、近赤外分光法の公定法への採用は少ないが、“公定法”という縛りに拘らなければ、その目的や費用対効果によっては、検討の価値のある検査方法であると思われる。近赤外分光法は、様々な分野で活用されており、今後、更に発展、応用が期待される検査方法である。 参考文献

サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |