|

食品の非破壊・迅速評価

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

食品研究部門 非破壊計測ユニット ユニット長 池羽田 晶文 1. はじめに食品や農産物に対する消費者ニーズは機能性成分や鮮度の保証、危害要因の検出、意図的な偽装の判別など多岐にわたる。しかし食品の多くは劣化しやすいので分析に時間をかけることはできない。また、直接人体に入るため、できれば全数検査が望ましい。こうした背景から食品の迅速・非破壊評価法は比較的早い段階から発展してきた。特に赤外分光法を応用した果物の糖度選果は私たちが日常的に接している技術で、糖度保証を示す「光センサー選果」のラベルを店頭で見たことのある人も多いだろう。本稿では非破壊迅速分析法について要点をまとめ、分光学的手法を中心に原理や事例を紹介したい。 2. 非破壊分析法とは非破壊分析法といってもどんな物があるのか?学術雑誌のデータベースであるWeb of Science (トムソン・ロイター社)で“nondestructive”(=非破壊)を含む論文・著作物を検索し、FOOD SCIENCE TECHNOLOGYの分野で絞り込むと約1170 件がヒットした(2019年7月末時点)。これらの文献の内訳を見ると大部分が分光計測、すなわち紫外、可視、近赤外、中赤外、テラヘルツ(THz)の各波長領域の光吸収分光法や、ラマン、蛍光分光法などの非弾性散乱、発光を利用する分析法である。それ以外の技術(音波や電気伝導度等)に関する文献は全体の10%に満たず、「非破壊」といえば「分光法」という構図が浮かび上がった。

分光法は対象に照射された光の透過光や反射光、発光などを分光し、得られたスペクトルから定量や判別を行う分析法である。光は波長によって分子との相互作用が異なるため、後述するように分光手法によって得られる情報には特徴がある。比色分析として古くから使われている方法もその一種である。その際にはサンプルの均一化や抽出処理、さらには指示薬の添加が必要な場合もある。しかし成分によってはサンプルにそのまま光を当てるだけで検出可能なこともあり、この場合に非破壊分析が実現できる。

分光法による非破壊的分析を最初に広めたのは、米国農務省の研究機関に勤めていたKarl H. Norrisとされる。実際に上記の検索ワード”nondestructive”でヒットした最古の文献も彼らの著作であり、可視光の吸収ピークシフトを使った果実の熟度評価である1)。最初に成分分析を成功させたのもNorrisらで、近赤外分光法を利用した種子(大豆、とうもろこし、小麦など)の水分定量であった。1940 nmの水の吸収ピークの増減を利用すれば、手間のかかるカールフィッシャー法で定量する水分量と遜色ない結果が得られることを示した2)。この研究が突破口となり、食品の非破壊分析はどんどん広まった。Norrisは退職後も分野の発展に貢献し続け、いつしか「近赤外分光法の父」と呼ばれるようになった。Norrisは2019年7月17日に享年98歳で永眠したが、晩年まで研究に携わり、世界中に多くの「子供たち」を残した。彼の薫陶を受けた研究者、エンジニアは日本国内にも多く存在する。

非破壊分析の黎明期には特定の波長を用いた定量が主であったが、やがてコンピュータの普及に伴って使える波長が多波長化し、多変量統計解析の時代に入った。今では全波長のスペクトルデータを説明変数として目的の成分量を推定するのが普通になっている。分光法に限らず、様々な膨大なセンサーデータが利用できる現在、多変量統計解析は非破壊迅速分析に欠かせないノウハウである。しかし同時にこれが測定原理をわかりにくくさせているとの指摘も多い。そこで次に多変量統計解析の仕組みと必要性について、やや詳細に解説したい。 3. 非破壊分析における多変量統計解析破壊分析法は大抵の場合、従来の手分析(容量法、重量法など)の代替法である。分光法であれば、出力値はスペクトルである。分析装置としてこれを使うためには、スペクトル(説明変数:X)を入力すると成分量(目的変数:Y)を出力する変換式が必要である。このY=aXのような変換式のことを、検量モデル(または検量線)と呼ぶ3)。

Norrisらが初期に行った水分定量のように、説明変数とすべき波長がただ一つであれば、そのピーク強度と分析値の一対一関係から、直線(または曲線)関係を求め、これを検量線とすることができる。このように説明変数と目的変数が一対一の場合に検量線をつくる方法を単回帰分析という。得られる検量線は以下の通りである。

Y=aX (1)

XとYのペアデータから、回帰係数と呼ばれる定数aを求めることが具体的な作業である。いったん検量線ができれば面倒な手分析は不要となり、迅速・非破壊分析への置き換えが完了する。

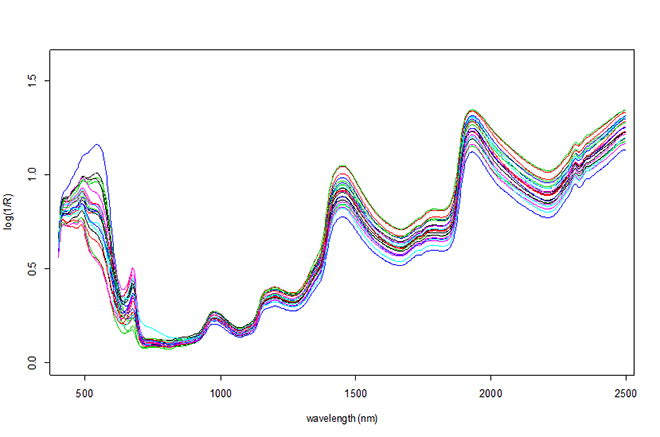

ではリンゴの糖度を知りたい場合、どのピークに注目すればよいだろうか。図1に非破壊的に測定したリンゴの可視・近赤外反射スペクトルを示した。実は明瞭に見えているピークは色素や水に起因するもので、糖に関する情報はこれらに埋没している。このような場合、多変量統計解析の出番となる。波長の数だけ存在する説明変数のうち、どれが有効か知るためには糖の分析値との相関を総当たり的に調べればよい。選び出された波長で単回帰が出来るかもしれないが、ほとんどの場合、これでは十分な精度が出ない。なぜなら余計な情報が重なっているからである。そこで第二、第三の説明変数をそれ以外の波長から見つけ出すことになる。この作業は簡単ではないが、うまくすれば複数の説明変数を使って検量モデルの精度を向上できる。このように複数の説明変数を用いるやり方を重回帰分析という。先ほどの式表現を用いれば、重回帰による検量モデルは以下のような形となる。

Y=a1X1+a2X2+a3X3 (2)

図1:非破壊的に測定したリンゴの可視・近赤外反射スペクトル。可視領域には主に果皮表面の色素、近赤外領域には水や有機物に由来する吸収が現れる。スペクトル全体の上下の変動は組織内部での光の散乱に起因する。

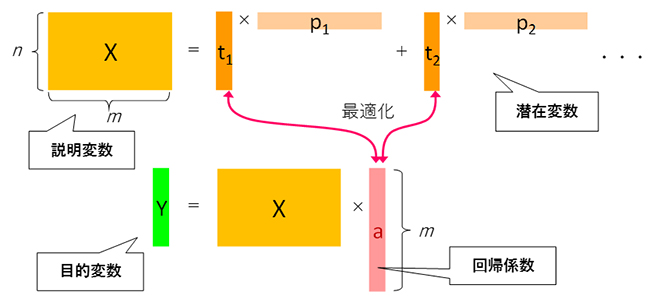

重回帰の第二、第三の説明変数(波長)を選び出す方法には様々あるが、第一波長のすぐ隣が選択されたり、ユーザーの恣意性が入ったりするなど問題が多かった。しかし現在、PLS回帰(partial least squares regression)という方法によってこれらの問題は解決されている。これは統計解析の手法を用いた回帰分析法で、説明変数を互いに独立な潜在変数と呼ばれる有限個のパターンに分解することで検量モデルを構築する方法である(図2)。この方法の最も有用な点は、全波長のデータを説明変数として入力することができる点である。アルゴリズムが勝手に重み付けをしてくれるので、ユーザーが自分で重要な波長を選ぶ必要はない。スペクトルの帰属に関する知識はほぼ不要となり、このことが非破壊分析法の爆発的普及を後押ししたと考えられる。なお、スペクトルのように化学情報を含む変数を利用する多変量統計解析を特にケモメトリックスと呼ぶこともある。PLS回帰による検量モデルを式で表せば以下のようになる。

Y= a1X1+a2X2+a3X3+・・・+amXm (3)

ここでmは説明変数の数で、波長のチャンネル数に相当する。よって測定したスペクトル(X1, X2,...Xm)をまるごと代入すれば、糖度などの目的変数Yが出力されることになる。

図2:PLS回帰の模式図。目的変数:Yとの最適化の過程で、スペクトル(説明変数:X)はいくつかの潜在変数に分解される。潜在変数はスコア:tとローディング:pのベクトルの積からなる。

それでも目的の精度が出ない場合には、スペクトルの前処理や、不要な波長が含まれていないか取捨選択(データクレンジング)を試みる。研究レベルではPLS回帰だけでなく、非線形のサポートベクター回帰やニューラルネットワークを使用することもある。ただし非線形の解析では検量モデル成立の経緯を考察することが困難なことが多い。その点、線形回帰のPLS回帰では潜在変数のパターン(ローディングベクトル)等を用いて因果関係を説明することも可能である。

以上のことからも分かるとおり、非破壊迅速分析の性能はハードだけでなく検量モデルの性能にも強く依存する。装置と検量モデルをセット販売するメーカーもあるが、多くの場合は基本的な成分にしか対応していない。また、非破壊分析を恒常的に利用するためには対象物の季節変動や年次変動を解消するようこまめに調整するか、予め想定されるバラツキを含んだサンプルから検量モデルを構築し、変動を吸収させるなどの工夫が必要である。統計解析に依存するという理由から、非破壊分析装置の運用にはサンプリングや実験計画法に関する知識も必要である4)。 4. 分光法に基づく非破壊分析法1) 近赤外分光法近赤外分光法は近赤外光(750-2500 nm)を用いた吸収分光法である5)。近赤外分光法は赤外分光法やラマン分光法、テラヘルツ分光法と同じ振動分光法の一種であるが、主にO-HやC-Hのような水素末端の官能基の振動の倍音や結合音が観測される。3~4 μmの中赤外領域に現れる基本音に比べ、その遷移確率は2桁以上小さい。言い方を変えれば近赤外光は物体を透過しやすく、よって非破壊測定が可能となる。食品や農産物の場合、水素末端の官能基はいたるところに存在するので、測定対象となる分子は極めて多い。しかし多数の倍音、結合音が重なっているためスペクトル形状は極めて複雑で、ピークの帰属はほとんど進んでいない。また、分子振動だけでなく750-1100 nmの短波長領域では電子遷移吸収も観測される。人間の目には見えないが、これはクロロフィルのような色素の呈色と同じ現象である。ヘモグロビンやミオグロビンなどはこの領域に強い電子遷移吸収を持つ。近赤外分光法は吸収分光法であることから、シグナル強度は対象成分の濃度に比例する(Beerの法則)。したがって、微量分析は不得手であることを十分理解する必要がある。

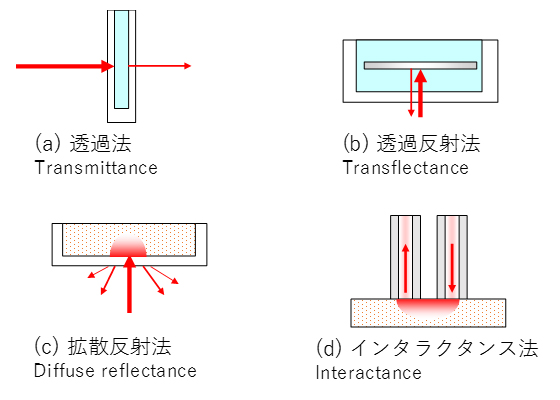

近赤外光は透過しやすい特徴を持つ一方、適度に短い波長であるため散乱を起こしやすい。散乱とは粉体や懸濁液体の粒子による光の乱反射だが、食品のように不均一不透明なサンプルでは照射された光は内部で散乱を繰り返し、やがて一部は外部に出る。これを拡散反射光と呼ぶ。物体に侵入した光は条件にもよるが、数ミリ~数センチは浸透する。拡散反射測定ではカメラ+ストロボと被写体の関係のように、光源と検出器をサンプルの片側に設置できるが、サンプル内部を通った光を観測するため、実質的には透過スペクトルと同等の情報が得られる。非接触ではないが、内部情報を含まない表面反射を避けるインタラクタンスという配置もよく使用される。適度な散乱はそれ自体が鏡のように機能するので、装置に自由度を与えてくれる(図3)。一方で散乱は化学的情報とは無関係にスペクトルのベースラインを激しく上下させるが、その影響は二次微分やSNV、MSCなどのスペクトルの前処理によって取り去ることができる。

図3:近赤外分光法で用いる様々な配置。(a)(b)は主に透明試料、(c)(d)は散乱体で用いる。

近赤外分光装置は使用目的によって形状やスペックが多種多様である。ラボ用機器、大型選果機に含まれる分光センサー、充電式のポータブル装置など、測定対象に応じた様々な装置が市販されている。高水分系の試料では低コストのSiセンサーを搭載した短波長領域(1000 nmまで)に感度を持つ装置が使用できる。低水分系の試料であれば長波長側に感度を持つInGaAsセンサーを搭載した装置が使える。光源はハロゲンランプが一般的だが、近年ではLEDを用いた装置も市販されている。ラボ用装置としてはフーリエ変換(FT)型の分光装置も利用されるようになってきた。

近赤外分光によって可能とされる測定項目例について表1に示した。対象物は実験レベルの試行まで含めれば、実施例のない品目のほうが少ないと言えるかもしれない。穀類や果実はもちろん、食肉、乳製品、日本酒やワイン、ビール、醤油、油脂、茶葉、サトウキビなどは実際に管理・製造の現場で近赤外分光法による分析が行われている。また近年は機能性表示食品制度の開始に伴い、機能性成分の測定を目的とした取り組みが多い。農産物として最初に機能性表示認証を得た温州みかんのβクリプトキサンチンでは選果機ベースで開発が進められている6)。他にもリンゴのクロロゲン酸7)、ブルーベリーの総アントシアニン8)、トマトのリコペン9)、エンバクのβグルカン推定10)に関する研究がある。ところで、表1には奇妙に感じられる部分もあるだろう。灰分(ミネラル)は近赤外領域に吸収を持たないはずだが測定項目に入っている。これは灰分の増減と同期した有機物の存在によって間接的に検出出来るものと考えられている。また特定の物質の成分量だけでなく、カロリーなどの複合的指標や硬さなどの物性値の定量も可能とされるが、これらも間接的な相関を利用している可能性が高い。絶対量の少ない機能性成分の推定も然りである。近赤外スペクトルには様々な分子の情報が含まれるため、PLS回帰のような方法を使うことで「間接モデル」が成立してしまうことが多い。同様の理屈から、定量だけでなく判別モデルも構築できる。食品偽装の判定(ミンチ肉の肉種判別11)、ハチミツの不正混合判定12))などがその例である。

表1:近赤外分光法による分析項目

これだけ利用が進んでいる近赤外分光法だが、意外にも公定法に定められている項目は少ない。国内では農産物検査法に基づく農産物検査規格によって米穀および小麦の水分、タンパク質の定量が認められているのみである。実はこれらは水やタンパク分子に由来する吸収を直接観測するものゆえ、認可されている。しかし間接的な相関であっても十分な再現性を示すものも多い。近赤外分光法に残された課題は、相関(correlation)ではなく因果関係(causality)を明らかにし、信頼できる分析法へと格上げすることである。 2) 紫外・可視分光法紫外・可視スペクトル(200〜750nm)には電子遷移が観測される。食品ではカロテノイドなどの共役系の色素やヌクレオチドの吸収などが対象とされる。前述のように食品科学(または生物学)の分野では古くから成分定量のために利用されてきた。しかし多くは抽出処理を経た溶液を石英セルに入れ、ダブルビームの紫外・可視分光光度計で分析する古典的な方法だった。しかし近年では非破壊・迅速分析を目的にした事例も見られる。例えば簡単なホモジナイズでトマト中のリコペン含有量を定量する方法13)や、ワインや茶葉のポリフェノールを分析した例14, 15)などがある。特に可視部についてはセンサー価格を低く抑えることができるし、低価格なカメラを利用して画像に展開することもできる。紫外・可視領域に応答する分子は代謝物の中でも限られるが、目的にあった成分が観測できる場合には利用価値が高い。 3) 蛍光分光法蛍光分光法は紫外・可視光によって電子励起状態に遷移した分子が基底状態に戻る際に発する蛍光を観測する分光分析法である。対象分子が自家蛍光を発する場合、指示薬の添加が不要であることから非破壊分析手法として利用できる。食品中で自家蛍光を発するのは主にアミノ酸や補酵素、色素などである。特に近年、励起波長と発光波長の両方を高速掃引し、3次元的なデータ行列(蛍光指紋)を簡便に取得できる装置が市販され、多変量統計解析によって判別・定量分析する試みが増加している。具体的には香辛料中のアフラトキシン濃度推定16)、トマトジュースの官能評価値推定17) 、泡盛の識別18)、牛肉表面上の一般生菌数推定19)などがある。蛍光指紋のフルスキャンには時間を要するが、こうした取り組みによって一度有用な自家蛍光が見つかれば、その波長に特化した簡易な装置に落とし込むこともできる。自家蛍光は微弱であることが多いため、測定は暗室内で行う必要があるなど制約はあるが、迅速・非破壊判別への発展が期待できる。 4) ハイパースペクトルイメージングハイパースペクトルイメージングは幅広い波長感度を持つカメラと分光素子を組み合わせた方法で、出力はピクセル一つ一つにスペクトル情報が格納された画像である。データは空間座標と光強度の3次元となるため「ハイパー」が付く。原理的には紫外~赤外の吸収はもちろん、蛍光やラマン分光についても応用展開できる。普通のスペクトル測定と同じく判別などに利用することもあるが、やはり画像情報を活用し、形態学的観点も含めた利用法が興味深い。カットしたステーキ肉のどこに飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸が分布しているか可視化した例20)や、植物の種子形状を含むハイパースペクトルデータからミュータントや遺伝子組み換え体を判別した例21)がある。色や形状などの特徴量も加味した判別が有効であるため、非線形な判別モデルや機械学習を適用して問題解決に挑んだ研究例も多い。しかし計測に時間がかかることやコスト面から、食品関係で実用に至ったという話はあまり聞かない。 5. 分光法以外の非破壊分析法1) 電子嗅覚電子嗅覚(E-nose)もまた非破壊分析法として注目されている。熟練者の嗅覚を模倣したもの、またはガスクロマトグラフを小型化したものとも言える。センサーは水晶振動子(QCM)や金属酸化物半導体(MOS)、導電性有機物薄膜、微小電気機械システム(MEMS)技術等から成る22)。膜のタイプによって複数の香気成分に反応するが、時間応答データを多変量の説明変数として扱う点で分光学的手法とコンセプトが共通している。国立研究開発法人物質・材料研究機構では、業界標準を目指した膜型表面応力センサー(MSS)の開発普及に取り組んでいる23)。現在、酒類のアルコール度数24)や、ラ・フランスの熟度推定25)などが応用例として示されている。ガスの取り込み方法など課題も多いが、多変量解析や機械学習の利用によって人間の感覚を超えた小型非破壊分析機器として普及しそうな気配がある。 2) 画像と人工知能化学分析ではないが、ヒトが目視で選別する場面は食品の生産現場に多い。ヒトの目の代わりとして可視画像とAI(人工知能)の組み合わせが利用されつつある。農家の小池氏が数千円のウェブカメラを用いて「曲がったキュウリ」を自動判別する装置を開発したとのニュースが取り上げられたのは2017年のことであった26)。最近では高専の学生がマサバとゴマサバを見分ける装置を自作したとの報道もあった27)。こうしたシステムは、公開されている無償のソフトウェアを利用し、画像を深層学習させることで存外簡単に実装できるという。一方で食品企業での本格的な導入事例も報告されている。ある企業では惣菜工場においてカット野菜の規定外の形状や変色を検出するため自社開発のAI 原料検査装置を導入し、2019年より実用を開始した28)。現在は画像の形状やパターンから判別するやり方が主流と思われるが、前述の電子遷移吸収や蛍光の情報も利用できれば利用範囲は更に広がる。低コストかつ早期実現が可能であることから、想像以上に早くAIとの協業時代が到来しそうである。 6. おわりに本稿では分光分析に基づく非破壊分析技術を中心に取り上げたが、これからは電子嗅覚のように新しいセンサーが出現してくるだろう。しかし従来法を超える測定原理がいきなり出現するとは考えにくいので、当面は既存のセンサーデータを複合し、多変量統計解析やAI技術によって検量モデルを構築する現在の流れが続くと予想される。しかし、これらを本当に信頼できる手法に押し上げるためには、検量モデルのメカニズム説明に十分なリソースを割く必要がある。思えば、Karl Norrisは原理に対して忠実に近赤外分光法を使っていた。彼との会話の中で「ケモメトリックス任せではいけないよ」と諭されたことが思い出される。多変量統計解析とともに発展してきた非破壊分析だが、これからはメカニズム理解のための新たな異分野連携が必要かもしれない。 参考文献

略歴(国研)農業・食品産業技術総合研究機構・食品研究部門 非破壊計測ユニット・ユニット長 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |