|

殺菌効果試験について

一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC

微生物検査室 1.はじめにこれまで、菌株分譲機関から購入する標準菌株や依頼者から提供された菌株を用いた試験として、保存効力試験(メールマガジン2007年4月号)、微生物の接種試験(メールマガジン2013年12月号)を紹介してきた。前者は日本薬局方がベースとなる試験であり、後者は定められた方法がないため依頼者の要望、目的に応じて内容を決めて実施する試験である。今回は、菌株を接種する3種類目の試験として、「殺菌効果試験」について説明する。 2.試験の目的殺菌効果試験を依頼される目的は、依頼者の要望や製品の使用用途によって様々であるが、主に以下の4つが挙げられる。 1)新規素材のスクリーニング 2)製剤の処方検討 3)従来製品や他社製品との比較 4)その他 3.試験概要及びポイント試験概要は、「保存効力試験」や「微生物の接種試験」と類似しており、検体に試験菌の試験菌液を接種したものを試料液とし、試料液を所定の時間保存後、その一部を採取し試料液に含まれる殺菌成分や殺菌性を有する物質の効果を不活性化させる。不活性化させた溶液の生菌数を測定するという内容である。

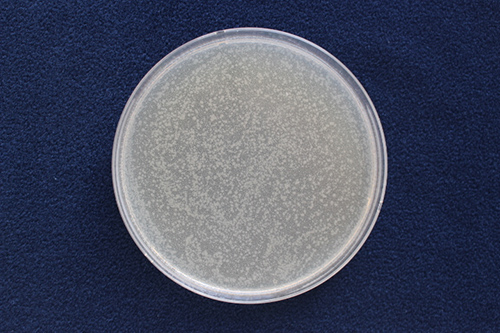

4.試験実施例「2.試験の目的 2)製剤の処方検討」の試験実施例を紹介する。新規素材のスクリーニング試験の結果、検体の1%溶液で殺菌効果が示されることが判明したため、適切な添加量を決定するために検体希釈液を調製し、その殺菌効果の検証を行った。その結果、検体の0.01%希釈液までは、目標とする時間(5分間)以内で殺菌効果が確認されたものの、0.001%希釈液においては殺菌効果が確認されないことが判明した(表-1及び写真-1~3参照)。本結果から、製剤への検体の添加量として0.01%程度を目安にする為のデータが得られたことになる。   写真-1 開始時  写真-2 保存5分後(0.01%希釈液)  写真-3 保存5分後(0.001%希釈液) 5.まとめ殺菌効果試験を実施する上で、はじめに依頼者の要望や製品の使用目的に合わせてどのような試験系で実施するのがより実使用条件に近いのかについて打合せを行い、試験菌液との作用方法、試験菌株の種類、作用温度及び時間等を順番に確認していくことが重要である。また、試験実施にあたり様々なポイントがあるが、特に生菌数測定条件の検討(発育阻止物質の不活性化条件の検討)は、試験操作の中において重要な予備試験となる。弊財団では、打合せから試験計画書の作成、計画書に基づく試験の実施まで対応させて頂きます。 6.参考文献1)第十七改正日本薬局方 参考情報 G4.微生物関連 保存効力試験法 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |