|

環境中のかびとカビ毒

東京農業大学 応用生物科学部 栄養科学科 小西 良子 1. はじめに食品衛生上危害物質となるカビ毒を産生するかびは土壌が由来である。かびは生物の役割で分類すると”分解者“といわれている。すなわち、森林土壌を主な住処とし、動植物の死体や排泄物を分解し、土に戻す役割を担っている。かれらの住処では生存競争のため、周辺にいる細菌やかびを排除し、毒素を産生する菌種が出現するのは理屈に合った進化といえる。しかし森林土壌では有益な微生物でも、大気にのって環境に広まり住居や工場内を汚染すると厄介者となる。また、圃場や貯蔵庫においては農作物を汚染する悪者になる。農作物に寄生する病原性を持った菌種が現れると、土壌伝染性植物病原菌と呼ばれ農作物の病気を引き起こす。この代表菌種は多様なカビ毒を産生するフザリウム属の真菌である。アスペルギルス属やペニシリウム属は農作物に付着して、貯蔵中に毒素をだすかびであるが、昆虫などを媒介にして圃場で毒素産生を始める菌種もある。 本稿では、昨年大きな社会問題となった紅麹関連健康食品による健康被害が、想定外の環境由来かびに産生されたカビ毒であることを一つの教訓とし、とくに環境中のかびと規制値のないカビ毒に焦点をあて紹介したい。

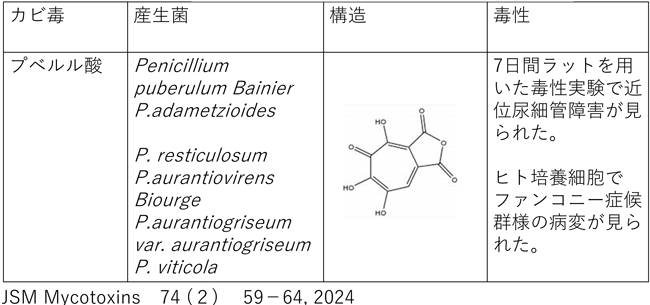

2. 環境由来かびが原因であった紅麹関連健康食品のカビ毒汚染事例昨年初めから、社会現象となった健康食品の健康被害は、健康食品の規格を大幅に変える大きな事件へと発展した。発生当初は原因物質に関していろいろな憶測、推理、考察などが交わされたが、結局のところ環境由来のかびであるペニシリウム属菌Penicillium adametzioidesが培地にコンタミネーションを起こし、製造工程中にプベルル酸というカビ毒を産生してしまったという結論が厚生労働省から発表された。プベルル酸の概要を表1に示した。今回対象となった食品製造工場から採取されたのはP. adametzioidesだけであったが、1932年にイギリスの研究グループによってトウモロコシの病原菌の1種である P.puberulum Bainierの培養物より単離されたものである。その他のぺニシリウム属菌でも産生することが報告されている1)。この化合物は、その後2011年、山梨県のぶどうから分離された新種P. viticolaから単離精製され、グラム陽性菌に対する抗菌作用や、マラリア原虫に対する抗寄生虫作用を有することが北里大学の研究グループにより報告された2)。今回健康被害を起こした原因食品として対象となった紅麹エキスからはプベルル酸以外に2つの新規の化合物が発見されたが、それらの化合物はいずれも紅麹菌の代謝産物であるモナコリンKのP.adametzioideによる分解産物であり、腎毒性は認められなかったと厚生労働省から報告されている。本化合物の動物実験により、近位尿細管障害がラットにおいて認められており、また最近ヒト培養細胞で腎毒性を裏付ける病変が報告されている3)。 では、生産現場でなぜP.adametzioidesが混入したのか?厚生労働省等の立入り検査の結果から、壁や器具など多くのふき取り検査の結果、製造環境にはこの菌が常在していたことが推断された。当該製薬会社の事実検証委員会の報告書によれば、紅麹原料を製造していた工場関係者のインタビューから、①問題となる本件製品に用いられた原料ロットの製造時に、その乾燥工程において乾燥機が壊れて当該原料ロットの紅麹菌が一定時間乾燥されないまま放置されていたこと、②紅麹を培養するタンクの蓋の内側に青カビが付着していたことがあり、その旨を品質管理担当者に伝えたところ当該担当者からは、青カビはある程度は混じることがある旨を告げられたことがあること、③A工場からB工場へ紅麹製造ラインを移設する際、製造における乾燥工程の設備の一部である排気ダクトの深奥部が目詰まりしていることが発見され、それまで適切に排気ができていなかった可能性があることが記されている4)。すなわち、現場の製造工程の管理が杜撰であったということに尽きるのである。と同時に食品製造工場で製造設備および工程の管理が充分でなかったら、環境由来のかびの汚染が容易に起こりえるということも意味している。

表1.プベルル酸について

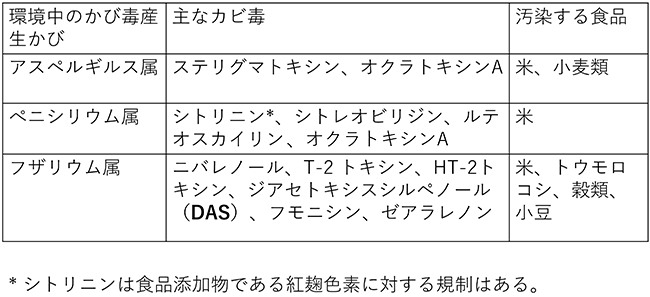

3.日本に多い環境由来のかびと産生するカビ毒SUNATECのメールマガジン 「カビの同定 ~これまでの検査結果を振り返って~」(2017年6月号)5)によると、食品の異物汚染として多いかびの中に、カビ毒を産生するアスペルギルス属菌(コウジカビ)、ペニシリウム属菌(青かび)、フザリウム属菌(赤カビ)が含まれていた。これらのかびは農作物に汚染していたり、製造工程で汚染するものであることから、我が国の環境中に多いかびであると考えられる。表2に、上記3つのかびが産生するカビ毒で、かつ食品衛生法では規制のないカビ毒を挙げた。アスペルギルス属菌の産生するステリグマトシスティン(STC)は、最強の発がん性物質と言われているアフラトキシンの前駆体である。毒性はアフラトキシンの1/125、発ガン性は1/250程度と言われている。この毒を産生する菌は日本国内の穀類乾燥調製施設内に多く生息しており、国産米ではアフラトキシンよりも汚染の確率は高いと考えられる。STCは、2016年に国際機関がリスク評価を行い、遺伝毒性発がん性があると評価された。2018年のコーデックス委員会食品汚染物質部会で穀類を対象に基準値の設定が議論されたが、分析法の確立などの問題から見送られている。 ペニシリウム属のカビ毒では黄変米毒と呼ばれているシトリニン、シトレオビリジン、ルテオスカイリンがある。黄変米毒は我が国の研究者が発見したカビ毒である。シトリニンは腎毒性を有するカビ毒で、紅麹菌(モナスカス菌)も産生するためEUではモナスカス属紅麹由来の食品サプリメントに対して基準値を設定している。今回の健康被害の原因物質としても最初に疑われたカビ毒であるが、当該製薬会社が使用している紅麹菌はシトリニン産生遺伝子欠損株であること、対象製品の成分検査からシトリニンは検出されなかったことから、この疑いは否定されている。シトリオビリジンは、心筋をターゲットとして衝心脚気を起こすカビ毒である。2004年にブラジルでシトリオビリジンに汚染された米が原因で衝心脚気の集団食中毒が起こっている。ルテオスカイリンは動物実験で肝毒性が報告されているが、ヒトでの食中毒は起こっていない。 フザリウム属菌からはニバレノール、T-2トキシン、HT-2トキシン、ジアセトキシスシルペノール(DAS)、フモニシン、ゼアラレノンが産生される。ニバレノールは、その産生菌が我が国の土壌に多く生息しており(特に麦畑)、すでに基準値の設定されているデオキシニバレノールと共汚染の多いカビ毒である。食品安全委員会及びヨーロッパではリスク評価がされている。T-2トキシン、HT-2トキシン、DASは、発がん性はないが非常に細胞毒性の高いカビ毒であり、生物兵器にも使われた経緯がある。すでに国際的なリスク評価がなされており、我が国では少量であるが穀類だけではなく小豆などにも汚染が検出されている6)。フモニシンは、ヒトでの食中毒(胎児の神経管閉鎖障害)や動物実験での発がん性が報告されており、コーデックス基準値が設定されているカビ毒である。食品安全委員会でのリスク評価も終了しているが、食品衛生法での基準値は設定されていない。国内産のとうもろこしでも汚染が検出されている7)。ゼアラレノンは内分泌かく乱物質の一つであり、ブタに対する感受性は非常に高い。そのため、飼料安全法では基準値が設定されている。第二次世界大戦中および戦後に国内で多発した赤かび中毒(フザリウム属菌産生の毒素に汚染された小麦等の摂取による嘔吐・下痢を主症状とする食中毒)の原因物質の一つとも言われている。

表2 環境中のかびが産生する食品に汚染する規制のない主なカビ毒

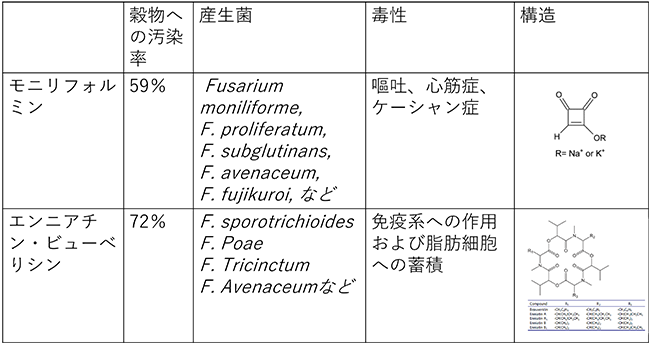

4.新興カビ毒を産生するフザリウム属菌近年、デオキシニバレノールなどと共汚染しているいくつかの新興カビ毒が注目されている。その中で国産の農作物からも検出されている2種を表3に示した。モニリフォルミンは世界的に見ても穀類の59%が汚染していると言われている。厚生労働省科研費事業での汚染実態調査からも日本の幅広い地域から収穫された麦類およびとうもろこしから高頻度で検出されている8)。ビューベリシンとエンニアチンA、A1、B、B1は、基本構造が同じで側鎖の違う化合物である。国際的なリスク評価は行われていないが、世界的には72%の穀類が汚染していると言われている。吉成らの報告によると、エンニアチンBは調査した国産小麦の85.6%で検出され、デオキシニバレノールとの共汚染は58%の小麦で見られた9)。厚生科学研究では毒性評価もおこなっているため、今後リスク評価が行われると考えられる。

表3 主な新興カビ毒

5.おわりに今まで述べたように、高温多湿の我が国の気象条件では、アスペルギルス属やぺニシリウム属、フザリウム属などカビ毒を産生するかびが環境中に多く存在しており、これらのかびが産生するカビ毒は比較的多く、さらにプベルル酸のように新しく発見されるカビ毒もあるだろう。現在食品衛生法で基準値のあるカビ毒は対象食品も含めて非常に限られている。このような背景を鑑みると、我が国においては環境由来のかびの混入が基準値の設定されていないカビ毒を産生する危険性がある。本稿が、食品製造工場等の衛生管理を行う場合にかびの混入によるカビ毒のリスクを考える機会になると幸いである。

参考文献

略歴

小西 良子(こにし よしこ)

麻布大学獣医学部卒、東京大学大学院博士課程修了、獣医師、農学博士。厚生労働省国立予防衛生研究所、国立感染症研究所、国立医薬品食品衛生研究所の勤務を経て、麻布大学や東京農業大学応用生物科学部で教鞭をとる。令和3年から令和5年まで日本食品衛生学会会長。カビ毒のリスク評価と規格基準策定、ヒラメの寄生虫クドアの発見などに携わってきた。 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |