|

スーパー昆虫アメリカミズアブを利用した

食品残渣リサイクルとタンパク質生産 東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授 霜田 政美 1.はじめに世界的な人口増加に伴い、食糧不足や飢餓が深刻な課題として懸念される一方で、先進国では食品ロスなど、食料の生産から消費までの過程で大量の廃棄物が発生しています。この矛盾した状況は南北問題の一環として捉えることもできますが、食料自給率が低い日本で穀物や食肉の輸入が滞る事態が起これば、食糧不足は決して他人事では済まされないでしょう。ひとつの具体例として、国内の養殖魚の餌に使用される魚粉があります。現在、国内で年間約20万トンに上る魚粉が必要とされており、その大半を海外から輸入しています。しかし、昨年のペルーによる禁輸措置と円安などの影響で魚粉の価格が高騰し、原料確保が困難になる状況が生じました。このような供給不安は魚粉に限らず、小麦や大豆などの主食用穀物でも類似の問題が見られます。乱獲や地球温暖化による海洋資源の減少も大きな懸念材料で、日本の食料安全保障の観点からも現在の状況を改善する必要があります1)。 一方で、廃棄物の問題も深刻です。日本の有機廃棄物の排出量は、先進国の中でも突出しており、食品事業や家庭からの食品ロスを合算すると年間約500万トンに達します。この量は、国連を通じた世界全体の年間食糧援助量(約480万トン)に匹敵する規模です。さらに、農林水産省の推計によると、日本国内で発生する食品廃棄物の総量は年間17メガトン(1,700万トン)に上りますが、そのうち再生利用されるのは5.5メガトンに留まっています。これらの膨大な量を考えれば、日本国内で発生した有機廃棄物を海外に輸送して処理するのは、現実的な選択肢とは言えません。では、日本国内で食資源の循環をどのように構築できるのか。次章では、昆虫学者として私が取り組んでいる技術開発の概要についてご紹介します。

2.昆虫を使った資源循環食資源の循環に関する問題は、人間が一方的に消費し続ける物質の流れに起因しています。自然界においては、野生動物が残した食べ物のゴミが山積することはなく、昆虫や微生物といった「分解者」によって自然に還されます。一般的に分解者としてはミミズが思い浮かぶかもしれませんが、最も強力な分解者の一つが雑食性のハエです。その中でも特に注目を集めているのが、アメリカミズアブ(学名:Hermetia illucens、英語名:Black Soldier Fly、以下「ミズアブ」と記述)です(図1)。ミズアブの幼虫は、食品残渣(生ゴミ)を餌にして成長し、良質なタンパク質や脂質を蓄えると同時に、有機肥料への物質変換(付加価値化)を可能にする生物です2)。この点で、近年話題の昆虫食に利用されるコオロギやカイコとは異なる性質を持っています。ミズアブが特に優れているのは、食性の広さと高密度飼育の容易さにあります。すなわち、さまざまな種類の廃棄物を処理できるだけでなく、大量生産が可能であることから、工業的なスケールアップや低コストでの飼育が実現しやすいのです。この点が、食品廃棄物の処理技術としてミズアブが注目される理由です。次章では、ミズアブの生物学的特徴やその生産物の利用方法について、さらに詳しく解説します。

図1 アメリカミズアブの成長段階(左から卵塊、幼虫、成虫)

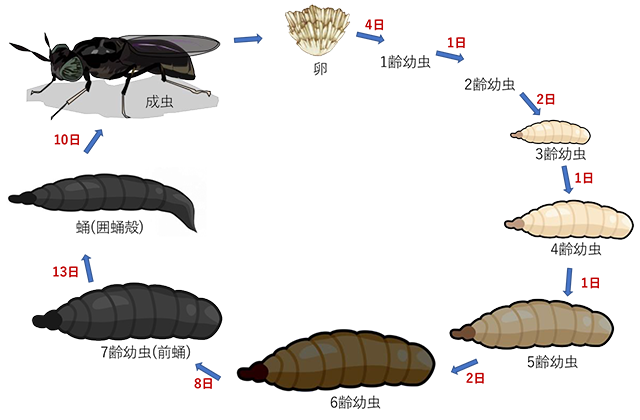

3.アメリカミズアブの生物学的特徴ミズアブは、ハエ目ミズアブ科に属する昆虫であり、広義のハエの一種です。カイコやカブトムシと同様に、ライフサイクルに蛹(さなぎ)の段階を含む完全変態昆虫ですが、冬季に休眠することがなく、年間を通じて繁殖を続けます(図2)。原産地はアメリカ大陸で、現在では日本を含む世界各地に分布しています。卵は2mm弱と非常に小さく、孵化後は何度も脱皮を繰り返して最大体長約2cmの成熟幼虫に成長します。その後、蛹を経て成虫の黒色のハエに羽化します。従来、成虫は摂食しないと考えられていましたが、近年の研究で栄養を摂取することが示されています。また、「アブ」という名称から刺す虫という印象を受けるかもしれませんが、ハチのような針を持たず、刺すことも噛むこともありません。さらに、病原菌の媒介リスクが低く、農作物を荒らすこともないため、極めて安全な昆虫です。幼虫期間は約2週間で、一世代のライフサイクルは常温で、約2か月間で完結します。この短い成長サイクルが、食品廃棄物の迅速な処理に有効です。

図2 アメリカミズアブのライフサイクル

ミズアブの“スーパー昆虫”たる所以 ミズアブの最大の特徴は、その強力な雑食性にあります。この能力によって、生ゴミや完全に腐敗した有機物、さらには動物の糞尿までも成長の糧とする“腐食性”を備えています。一般に腐食生物として知られるミミズやダンゴムシは、主に植物由来の腐敗物を分解しますが、ミズアブはほぼすべての有機廃棄物を消化できる点で異なります。当研究室でも、さまざまな食品廃棄物をミズアブに与えて観察を行っていますが、成長速度に差はあるものの、ほとんどの廃棄物が利用可能です。この適応能力の高さは、まさに“超食性”と呼ぶにふさわしいものです。興味深い点として、①栄養価が著しく低い廃棄物でも成長が可能であること(具体的にはタンパク質5%未満、脂質や糖質をほとんど含まないもの、例えば野菜などの腐敗物からの滲出液や食品加工で発生する汚泥など)、また、②むしろ貧栄養な廃棄物の方が成長した成熟幼虫の体重が大きくなることが挙げられます。

微生物との共生関係 このようなミズアブの独特な能力の背景には、微生物との共生関係が深く関与しています。ミズアブは、腸内で消化液を分泌して栄養を分解するだけでなく、体外に排出された消化液と環境中の微生物によって有機物を分解する“体外消化”を行っています。排泄物を再び口から摂取し、消化を繰り返すことで、栄養吸収を効率的に進めています。私たちの研究グループを含め、ミズアブの腸内や体外で共生する微生物については多くの研究が行われています3)。当初、ミズアブが分泌する抗菌ペプチドや腸内環境(pHや低酸素状態)が微生物の選別に寄与し、特定の微生物が優先的に共生すると考えられていました。しかし、これまでの研究を総括すると、①ミズアブの成長とともに微生物の構成が変化し、いくつかの分類群の優先種が出現するが、依然として多様な微生物種が共存する、②優先種となる分類群は廃棄物の種類などによって異なり、一貫性が乏しいという結果が得られています。このような意外な分析結果から、ミズアブが環境適応能力に優れている理由の一端が説明できると考えられます。つまり、特定の微生物に依存せず、多様な微生物との共生関係を構築することで、さまざまな環境に適応しているのです。

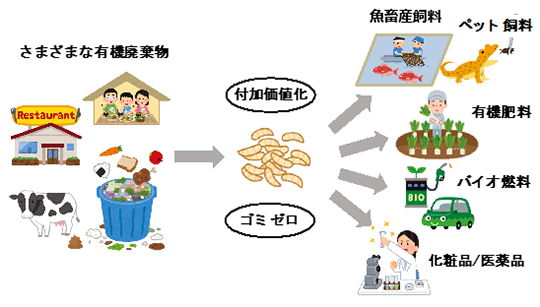

4.アメリカミズアブの利用方法ミズアブの強力な“超食性”により、多様な有機廃棄物を処理できることはすでに述べました。では、成長したミズアブはどのような用途に利用されるのでしょうか(図3)。昆虫を食料として利用する歴史は非常に古く、古代ローマ時代には昆虫食が記録されています。日本でも、江戸時代にはイナゴ、カイコ、ハチなどが食されていました。昆虫食は、単なる食文化の一環ではなく、高栄養・高カロリー食品としての価値も評価されてきました。しかし、ミズアブの場合、人間が直接食べるのではなく、豚やニワトリなどの家畜飼料、あるいはマダイやサーモンなどの養殖魚の餌としての利用が主に検討されています4)。ミズアブの成熟幼虫や前蛹(蛹になる前の段階)は、水分を除いた乾物重の50%以上がタンパク質で構成されており、動物性タンパク質として必須アミノ酸もバランス良く含まれています。このため、家畜や養殖魚の飼料として非常に適していると評価されています。さらに、ミズアブのもう一つの重要な成分が脂質です。この脂質は、与えた廃棄物の種類によって含有量が10~40%の範囲で変動します。特に炭素数12の飽和脂肪酸であるラウリン酸の含有量が高く、脂肪酸組成はココナッツオイルやヤシ油に似ています。近年、ヤシのプランテーションが森林破壊につながっているとの批判が高まる中で、ミズアブの油脂がこれらの植物油を(人の食用油以外の用途で)代替できる可能性は非常に高いと考えられます。また、ミズアブは、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルも豊富に含んでおり、これも飼料としての付加価値を高めています5)。

図3 アメリカミズアブを用いた有機廃棄物リサイクル

ミズアブの家畜飼料や養魚飼料としての有効性については、国内外で多くの研究報告がなされています。例えば、東南アジアにおけるキノボリウオに対する給餌試験では、主タンパク源を、それぞれ魚粉のみとした飼料、魚粉とミズアブミール(乾燥・粉砕処理した粉末)とした混合飼料、ミズアブ粉のみとした飼料を比較しました。その結果、約120日間の飼育を通じ、キノボリウオの全長や体重に3区間に有意差は認められず、成長指標(生残率、増肉係数)も同等でした。摂取タンパク質1gあたりの体重増加を示すタンパク質同化性はミズアブミールを用いた飼料で有意に高く、ミズアブミールは魚粉よりも優れた性能を示しました6)。日本国内でも、マダイやニジマスの配合飼料にミズアブミールを添加することで、従来の魚粉を代替できることが確認されています。さらに付加価値を高める効果として、ミズアブミールを与えることで養殖魚の腸内細菌叢が変化し、免疫性が高まる可能性が指摘されており、家畜や養殖魚の耐病性や健全性を高めるプレバイオティクス効果が証明されつつあります7)。 また、別の用途として、ミズアブの脂質は、家畜飼料だけでなく、バイオ燃料としての利用も検討されています。例えば、ディーゼルエンジンの燃焼試験では、ミズアブ油脂を利用した燃料が従来の燃料と同等の性能を示しました。また、ラウリン酸が多く含まれているため、化粧品の保湿成分としての活用も期待されています。これらの利用方法は、すでに商品化に向けた試験が進められています。さらに、ミズアブによる廃棄物処理の際に残る排泄物(フラス)は、農作物の肥料としても有効です。進化論で有名なダーウィンが、ミミズによる土壌肥沃化の効果を報告したように、ミズアブにも同様の効果が期待されます。ミズアブのフラスは、消化酵素や微生物の働きによって分解が進んでおり、農作物の栽培に有効な肥料となります。一般的に、有機肥料として堆肥を作る場合、数か月の熟成期間が必要ですが、ミズアブではより短期間で有機物の分解が進むという利点が期待できます。肥料の成分指標である窒素、リン酸、カリウムについても、高い含有量(数%〜10%程度)が報告されており、即効性の肥料としても利用が可能です8)。当研究室でも、他大学と連携して栽培試験を行ったところ、野菜の成長を促進する効果が確認されました。

5.おわりに本稿では、ミズアブを利用した有機廃棄物のリサイクル技術について解説しました。この技術の主なアドバンテージとして、以下の点が挙げられます。

これらの点から、ミズアブを用いた技術は、持続可能な資源循環の実現に向けて大きな可能性を秘めています。しかし、現時点ではスケールアップしたプラント処理を行うには、いくつかの技術的課題が残されています。例えば、アミノ酸蓄積など付加価値の高い品種の開発、効率的な幼虫の収集・管理システムの構築、廃棄物の種類による処理プロセスの最適化などが挙げられます9)。それでもなお、魚粉価格の高騰や温室効果ガスの抑制が求められる現在の社会情勢を考えると、ミズアブ技術への期待はますます高まっています。今後は、こうした技術の社会実装を進めるために、民間企業や関連団体との連携が重要です。実際の廃棄物処理現場での適用を進めることで、持続可能な食料循環社会の実現を目指します。これが、廃棄物問題の解決に向けた一歩となり、さらには地球環境の保護にも寄与することを期待しています。 (付記)今回の誌面では、スペースの都合上、現在進めている研究や技術開発、商品開発や事業化に向けた具体的な取り組みについてのご紹介を割愛させていただきました。ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご連絡いただければ幸いです。

参考文献

略歴

霜田 政美

1990年:筑波大学大学院農学研究科博士課程中退、1991年:農林水産省農業研究センター研究員、1991-2001年:農林水産省蚕糸昆虫農業技術研究所研究員、1998-1999 年:米国ロックフェラー大学客員研究員、2001-2012 年:(独)農業生物資源研究所主任研究員、2012-2015年:同研究ユニット長、2016-2021年:(国)農業・食品産業技術総合研究機構 昆虫相互作用研究ユニット長、2021年〜現職。専門分野は応用昆虫学・動物生理学 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |