|

食品機能成分とその化学変化

岐阜大学 応用生物科学部 教授 柳瀬 笑子 1. はじめに食品の機能性成分とは、生命活動の維持に必要なエネルギーやその他の栄養素には該当しないものの、抗酸化性や抗アレルギー性など人の健康維持に役立つ成分のことである。その一つが植物の二次代謝物として知られるポリフェノール類である。ポリフェノール類は、芳香環に2つ以上の水酸基を持つ化合物の総称であり高い抗酸化性などが知られている1,2)。ポリフェノール類は機能性の高さばかりに注目が集まっているが、その一方で安定性が低くその化学構造は容易に変化する。食品成分の化学変化、特に酸化反応というと、脂質の過酸化など「劣化」というイメージがあるが、例えば食品加工中に起こるメイラード反応やカラメル化反応には食品のおいしさに関わる色味や香りをもたらす重要な役割がある。それでは機能性成分、とくにポリフェノール類は食品加工や保蔵中にどのように変化するだろうか。本稿では、ポリフェノール類の化学変化、特に酸化反応について紹介したい。

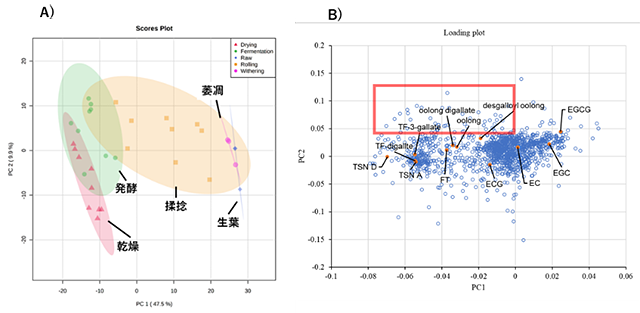

2. 食品加工過程における化学変化 ~紅茶はなぜ赤いか?~茶は世界中で親しまれている嗜好性飲料である。抗酸化、抗腫瘍活性など様々な機能性が知られており、それらはカテキン類が担っているといわれている。一方、カテキン類は発酵茶である紅茶中には少なく、その量は生葉の半分以下である。その原因は製造工程、特に揉捻・発酵によってカテキン類が化学的に変化することにある。この化学変化は、ポリフェノールオキシダーゼ等の働きによるものであり、すなわち酸化反応である。この反応によりカテキン類は、テアフラビン類をはじめとする様々な酸化縮合体に変化する3,4)。テアフラビン類は紅茶の赤色に寄与するが、発酵中におけるカテキン類からの変換率は10%以下であり、カテキン類の大半は構造不明の高分子化合物である赤褐色成分テアルビジンに変換される。 著者らはテアルビジンの化学構造の解明に迫るために、製造工程での成分変化に注目している。特にテアルビジン生成反応が進行していると推測される揉捻・発酵過程で特徴的に増加している成分を、LC-MSで検出することを試みた。得られたトータルイオンクロマトグラムの強度と溶出時間を基に主成分分析を行った(Fig.1)ところ、紅茶製造工程において多種多様な成分が生成していることが明らかになった。さらに、そのローディングプロットから揉捻・発酵過程で特徴的に増加している45成分を選び、部分構造情報を得るためにMS/MS分析を行った。その結果、いずれの成分もカテキン様の部分構造を持っていることが明らかとなった。さらに、検出された45成分の製造過程におけるマスクロマトグラムの面積変化と総カテキン量の変化の相関係数を計算したところ、いずれも高い、あるいは中程度の負の相関を示した。今後、これら成分の構造を解析していくことで、紅茶テアルビジンの構造解明につながればと期待している5)。

Fig.1 紅茶製造時の成分の主成分解析

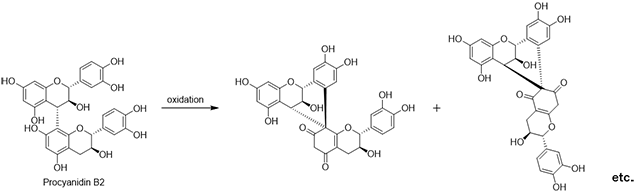

3. 食品保蔵による変化 ~赤米の濃色化現象~赤米は有色米の一種であり、果皮・種皮の部分にタンニン系の赤色系色素であるプロシアニジン類6)を含んでいる。赤米の登熟過程において、色素成分は徐々に生合成されることが知られているが、収穫後の保蔵期間においても濃色化現象が観察されている。著者らはこの現象に興味を持ち、保蔵期間の異なる赤米を用いた色素成分の抽出及び分析を行った。その結果、保蔵期間が長くなるのにつれて、色素が抽出されにくい成分に変化していること、HPLC分析においてプロシアニジン類のピークが減少することを見出した。これらのことから、少なくとも濃色化現象の要因の一つにプロシアニジン類の化学変化、特に酸化反応が関与していると推定した。 そこで、モデル化合物としてプロシアニジンB2を合成し酸化反応を行った。その結果、分子間反応による高分子化は起こらず、新たな分子内架橋構造を有するスピロ型化合物が生成することを明らかにした(Fig.2)。また、これらの化合物は、酸化反応前と比較して300~500nm付近の吸光度が増大することから濃色化に寄与していることが示唆された。さらにLC/MS分析から、赤米中でもこれらと同様の構造が部分構造として含まれている可能性が示唆されている7)。

Fig.2 プロシアニジンB2の酸化反応における代表的な生成物

また最近、プロシアニジンB2と同じユニットから構成されるプロシアニジン類の酸化反応を行ったところ、ユニット間の結合様式やコンフォメーションの違いが酸化生成物の構造や反応性に大きく影響することが示唆された。これは分子内のユニット間での相互作用の影響によるものであると推測しており、植物に含まれる重合度の高いプロシアニジンでは酸化生成物の構造に多様性があるのではないかと推測している。

4. おわりにクロマトグラフィーや機器分析技術の発展に伴って、ポリフェノール類は多彩な構造を持つことが明らかになってきた。さらにポリフェノール類は多くの機能性が報告されているのみならず、構造―活性相関研究が盛んに行われており、水酸基の数や位置などのわずかな違いで活性の種類や強さに影響することが知られている。一方でその強い抗酸化性に起因する不安定さがあり、本稿で紹介したように加工や保蔵中に容易に構造変化が起こる。そのため、食品の機能性を議論する上では、植物ではなく食品中に何がどのくらい含まれているのかを正確に知る必要があるといえる。その反面、ポリフェノールの化学変化に興味のある著者としては、食品加工中に起こる構造変化が、本来あるべき機能性の喪失だけではなく、逆に増強や新たな機能性の獲得に寄与する可能性もあるのではないかと期待している。

文献

略歴

柳瀬 笑子(やなせ えみこ)

1999年 岐阜大学大学院連合農学研究科 生物資源科学専攻 博士課程中途退学、博士(農学) 現在、岐阜大学応用生物科学部・教授 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |