|

海藻をベースにした未利用資源の有効活用

北海道文教大学 健康栄養科学研究科 教授 宮下 和夫 1.はじめに人類の歴史はいかに効率的に食糧を得るかにその精力の大半を費やしてきたといっても過言ではない。約4万年前に誕生した人類の祖先は、当初、果実、種子、昆虫といった、ゴリラやチンパンジーなどの類人猿と同じような物を食べていた。その後、狩猟技術の発達と火を使った調理技術を身につけたことにより、食材の利用範囲が大きく拡大した。約8,000年前の新石器時代になると、農耕と牧畜の開始によって社会構造が著しく変化し、食物の貯蔵も組織的に行われるようになった。しかし、それでも、栄養失調、有毒な食物や不衛生な食物の摂取などで寿命は大変短かった。また、常に飢饉に襲われ、食料を十分に得られる保証はなかった。そして、いまだに食料難の問題は解決されていない。科学技術が進歩し、肥料や農薬が開発され、大量の食料が生産されているにもかかわらず、世界の飢餓人口は8億人以上と報告されている1)。食料ロスも大きな社会課題となっており、生産・流通・加工現場での無駄のない食料の活用が求められている。また、食料の大量生産は環境破壊を招き、地球温暖化の原因のひとつとなっている。 世界では多くの人々が飢餓に直面している一方で、カロリー摂取過多などによる肥満や生活習慣病の蔓延も指摘されている。生活習慣病はいまや人類の主な死因となっており、その克服には正しい食習慣と適度な運動が最も重要とされる。科学技術がどんなに進歩しても食料が無ければ私たちは生きていけない。また、楽しく充実した食卓は私たちに生きる意欲を与えてくれる。誰もがこうした食の重要性を理解しており、健康の維持に最適な食の提供と、環境にできるだけ負荷をかけない、また、無駄のない食料生産は、食関連産業にとって重要な社会的使命といえる。 生活習慣病予防には様々な食品をバランスよくとることが重要である。特に野菜などの食物繊維の多い食品の摂取は欠かせない。日本人になじみのある海藻も食物繊維が多く、生活習慣病予防に効果的である。また、海藻の炭酸ガス吸収能力は陸上植物よりも高く、沿岸に繁茂する海藻の一部は外洋に流れ出た後に深海に堆積する。これにより炭酸ガスは半永久的に固定化される。したがって、海藻を積極的かつ持続的に利用することで温室効果ガスとしての炭酸ガスの削減にも寄与できる。本稿では海藻の食資源としての特徴やその有効活用について紹介する。

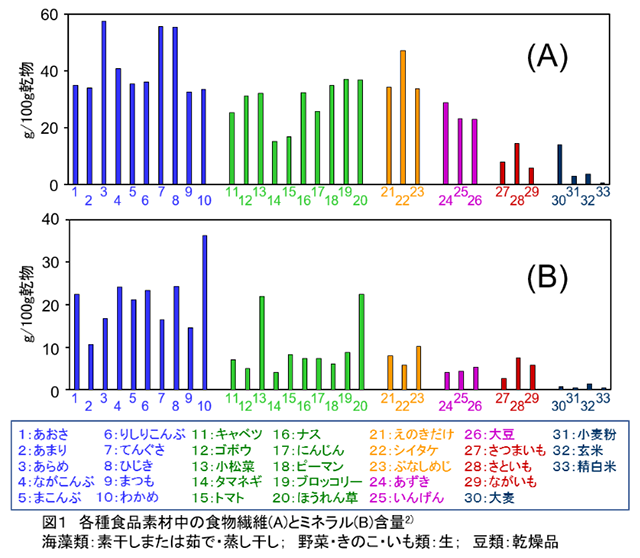

2.食資源としての海藻一般に高カロリー食品は、飽和脂肪酸、コレステロール、糖分、食塩含量が高く、食物繊維、カルシウム、カリウム、マグネシウムなどのミネラルや抗酸化性ビタミン(ビタミンA, C, E)は不足気味である。海藻の主たる栄養成分は食物繊維とミネラルであり、ミネラルとしてはカリウムが最も多く、カルシウムやマグネシウムも豊富である(図1)2)。野菜も食物繊維とミネラルに富むが海藻には及ばない。また、海藻の種類によってはノリなどタンパク質を多く含むものもあり、そのアミノ酸スコアは非常に優れており、大豆タンパクのそれに匹敵する。一方、海藻の脂質含量は低いが、魚油に多く冠動脈疾患などの予防に効果的とされるオメガ3脂肪酸が海藻脂質の主成分となっている。こうしたことから、海藻は野菜と魚などの水産食品の良さを兼ね備えた健康食材といえ、その食資源への活用が世界的に注目されている3)。一方、日本での海藻生産量は1960年代以降減少傾向にあり、ここ数年はピーク時の2割程度となっている4)。漁業者の高齢化や後継者難がその主因と推測されるが、食の多様化や若者の水産物離れも関係していると思われる。世界的に見ても、日本沿岸は海藻の生育に最も適した海域の一つである。海藻の有効活用のためには、伝統的な海藻の利用法だけではなく、新たな視点からの海藻食品の開発を積極的に行うべきであろう。

3.海藻成分の有効活用海藻には様々な有用成分が含まれている。特に主成分である多糖類は増粘剤などとして、食品産業をはじめ、化粧品や医薬品などにも活用されている。例えば紅藻類から抽出されるカラギーナンは食品添加物として増粘剤、ゲル化剤、安定剤などに広く利用されており、食品製造には欠かせない素材となっている。また、海藻には優れた機能性を有する微量成分も含まれている。褐藻類に含まれるフロロタンニンなどのポリフェノールもそうした成分のひとつであり、抗酸化作用や抗炎症作用などの栄養効果を示すことから、機能性食品素材としての利用が期待されている。褐藻にはフコキサンチン(Fx)と呼ばれる光合成色素も含まれている。Fxは抗肥満や抗糖尿病などの優れた生理機能を有し、Fxを含むサプリメントなどの開発が積極的に行われている5)。ただ、カラギーナン、ポリフェノール、Fxいずれの場合にも、その抽出・分離・精製には溶媒を用いることが多く、製造工程で生ずる排液の処理や残渣の再利用が課題となる。 排液や残渣の再利用の問題を解決できる脂溶性有効成分の抽出法として食用油を溶媒として用いる方法がある。例えば脂溶性のFxは、食用油を用いることで褐藻からの抽出が可能である6)。各種食用油を用いた検討では、植物油よりも魚油のほうがFxの抽出効率に優れており、さらに、中鎖脂肪酸からなる油脂(MCT)で最も効率よくFxが抽出できる。図2は褐藻のアカモク(Sargassum horneris)からMCTを用いてFxを抽出した際の温度と抽出時間の影響をみたものであるが、40℃、12時間放置で抽出油1g中に約1.2mg以上のFxを含む素材を得ることができた。Fxを1日あたり約2mg以上摂取することで抗肥満・抗糖尿病効果が期待できる上に、このMCT素材にはアカモク由来のオメガ3脂肪酸(EPAなど)も移行している。MCT自体にも様々な生活習慣病予防効果が認められており、ここで得られたMCT抽出油は機能性素材としての利用が期待できる。また、油を搾った残渣についても、今後の検討が必要ではあるが、そのまま食品素材に利用できる可能性は高い。

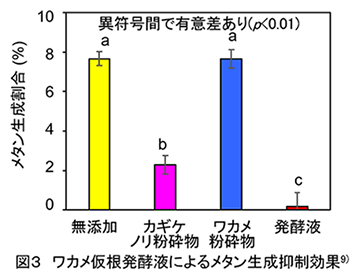

4.海藻の発酵海藻は食資源としてだけではなく、肥料や飼料などにも古くから利用されてきた。ヨーロッパなどでは土壌改良剤として海藻が活用されてきたし、冬季に牧草が不足する場合などには海藻を飼料として用いた。その後、海藻の資源的な価値が良く理解されるようになり、肥料や飼料としての海藻の用途が拡大している。肥料としては海藻のバイオスティミュラントへの利用が図られている。バイオスティミュラントとは作物のサプリメントのようなもので、化学的あるいは生物学的(酵素など)手法により得られた海藻分解物を農作物に少量散布することにより、乾燥・低温・高温耐性、塩耐性、病害耐性の向上、成長促進、収穫後の保存安定性向上などの効果が得られている。 海藻の飼料への利用も積極的に行われている。海藻を飼料に用いた時の効果として特に最近注目されているのは、ウシなどの反芻動物からのメタン排出抑制作用である。反芻家畜では、四つある胃の一番目の胃(ルーメン)中の微生物が飼料を発酵し、発酵物をエネルギー源として利用する。しかしその際に生成されるメタンがゲップとして放出されることにより、飼料エネルギーの約10%が失われる。ウシからのメタン排出は温室効果ガスの4%にものぼることから、飼料添加物によりルーメン内の発酵を調節する研究が数多く行われており、その中で海藻のメタン低減効果が注目されている。例えば、紅藻類の一種であるカギケノリ(Asparagopsis taxiformis )を飼料に少量混合することで、家畜からのメタン排出を90%以上削減できることが報告されている7)。ただ、カギケノリは採取可能な量に限りがあり、養殖にもコストがかかることが課題とされている。また、メタン排出に関わる活性成分についても不明な点が多い。 海藻の細胞壁は強固であり、含まれる成分の機能を引き出すには何らかの方法で細胞を分解したほうが良い。海藻をバイオスティミュラントとして利用する場合には、酵素や化学的手法により藻体を分解し、場合によっては含まれる多糖類やタンパク質を低分子化して用いる。一方、海藻は微生物の存在下でも分解され、様々な代謝物が生成する。乳酸発酵による水産餌料用のマリンサイレージやノリ醤油なども開発されており、微生物処理は海藻の新たな機能性付与に有効と考えられる8)。実際、ワカメの未利用部分(仮根と呼ばれる部分で廃棄される)を乾燥させ粉砕したものを水道水中に放置し発酵させたところ、発酵前の粉砕物にはメタン発生抑制効果は見られなかったが、発酵液は優れた抑制効果を示した9)。この場合、発酵はワカメに付着した微生物により進行し、乳酸菌などの微生物を添加する必要はなかった。例えば図3はワカメ仮根発酵液のメタン生成抑制効果をインビトロ試験によりみたものである。

試験液には、混合飼料(90mg)に人工唾液(6mL)とルーメン液(3mL)を加えたものを用い、37℃で18時間、嫌気培養を行った。インキュベート後に試験管のヘッドスペース中のメタン濃度(%)を分析した。試験区にはワカメ仮根とカギケノリの粉砕物(9mg)またはワカメ発酵液(9μL)を添加し、メタン生成に及ぼす影響を検討した。その結果、発酵させていないワカメ仮根粉砕物はメタン発生抑制効果をほとんど示さなかったが、発酵液はカギケノリよりも強い抑制効果を示した。発酵液はワカメ仮根粉砕物(330g)を水道水(10L)中で発酵させ調製しており、9μLの発酵液は約0.3mgの粉砕物から得られたことになる。これに対してカギケノリ試験区では9mgの粉砕物を添加しており、発酵液の活性が非常に高いことが伺える。 メタン生成抑制作用を有する活性成分の詳細については現在解析中であるが、海藻に付着している微生物がこれらの活性成分を生産しているものと推測している。一般に食品製造などに用いる乳酸菌や酵母などの発酵菌のほとんどは陸上由来であるが、海洋にも発酵菌は存在する。海洋由来発酵菌は陸上起源にはない特徴を持つことも期待でき、その応用には興味が持たれる8)。例えば、北海道沿岸から採取した食用海藻から耐熱性を含む3種類の乳酸菌が得られており、この耐熱性乳酸菌をオカラに添加すると、発酵が順調に進行すること、これにより大腸菌の増殖を完全に抑制できること、特に、高温でも(オカラ生成直後の70℃でも)発酵可能なことなどが報告されている10)。オカラなどの農産加工品は、食物繊維やタンパク質が豊富で栄養的に優れた特徴を有する。また、海藻も食物繊維やミネラルに富んでいるが、風味、食感、保存安定性の観点から、食素材としての広範囲の利用が困難な場合も多い。海藻由来乳酸菌の活用はこうした低・未利用資源の有効利用に役立つと考える(図4)。

5.おわりに日本食に海藻は欠かせない食材である。食物繊維とミネラルに富み、タンパク質のアミノ酸組成に優れ、脂質としてはオメガ3脂肪酸が多く、そして何よりも低カロリーの海藻は、健康を求める消費者のニーズをほぼ完璧に満たしている。また、優れた炭酸ガス吸収能力やブルーカーボンとしての役割などから、海藻のバイオマス資源としての高い価値も広く認識されるようになっている。このような優れた特質を有する海藻であるが、現状では資源を有効活用しているとは言い難く、解決すべき課題も多い。本稿では、環境への負荷の少ない海藻機能性成分の抽出法、未利用・低利用海藻からの発酵技術を活かした飼料素材の開発、海藻由来乳酸菌を用いたオカラなどの農産低利用資源からの新たな食素材の開発などについて触れたが、こうした試みをさらに発展させることにより、海藻を軸とした農・畜・水産資源、特に未・低利用資源の有効利用が進むことを願っている。 参考文献

略歴

宮下 和夫(みやした かずお) 北海道文教大学 健康栄養科学研究科 教授

1979年 東北大学農学部食糧化学科卒業 1985年 東北大学大学院農学研究科食糧化学専攻博士課程修了 1985年 北海道大学水産学部水産化学科・助手 1995年 北海道大学水産学部・助教授 2000年 北海道大学大学院水産科学研究科・教授 2020年 帯広畜産大学産学連携センター・特任教授 2023年 北海道文教大学・特任教授 2024年 北海道文教大学・教授 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |