|

クリープメータを用いた歯もろさの数値化による評価

東京家政大学 家政学部栄養学科

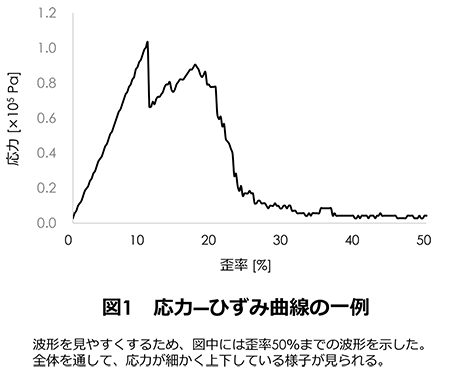

助教 谷口 明日香 1.はじめに歯もろさとは、天ぷら衣やクッキーなどで感じるさくさくとした食感のことです。これは、食品を噛んだ際の構造崩壊に伴い感じる食感であり、食品のおいしさに大きく関わる因子のひとつです。そのため、歯もろさが生じる食品の製品開発や品質管理においては、歯もろさの評価が欠かせません。食感の評価は、人が実際に食べて評価する官能評価も用いられますが、併せて機器測定による評価も求められます。 機器を用いた食感の評価方法にはさまざまな手法があり、破砕音を収集する方法1-3)や、食品の貫入時の音響振動を測定する方法4,5)などが試みられています。今回は、食感の評価において広く活用されているクリープメータを用いた歯もろさの評価方法の一例をご紹介します。 2.クリープメータを用いた歯もろさの評価クリープメータを用いた測定を実施すると、応力―ひずみ曲線(図1)が得られます。この波形をよく見ると、波形そのものが小さくジグザグしており、応力が細かく上下している様子が見られます。これは、小さな構造崩壊が連続して生じていることを表しており、これが歯もろさに関わると考えます。この構造崩壊に伴う応力の変化は、既報6-8)でも報告されているように、微分値にて表すと捉えやすくなります。

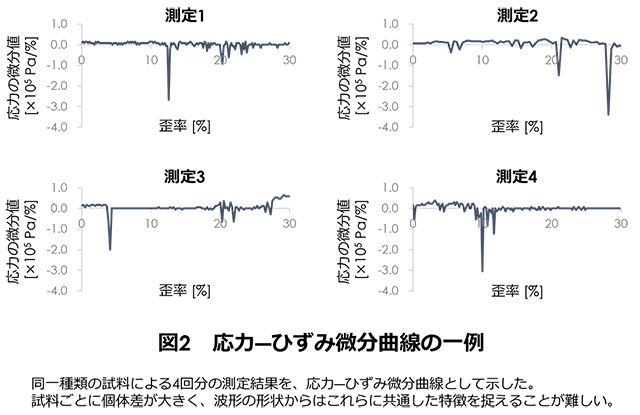

応力を微分値で表した微分曲線は、応力―ひずみ曲線の傾き、すなわち応力の変化割合を示します。構造が壊れると応力は減少しますので、微分値は負となります。よって、微分曲線の負の領域に着目し、負のピーク数およびその振幅の大きさを比較することで、歯もろさの感じやすさを評価できます。しかしながら、構造崩壊の個体差が大きな食品においては、図2に示すように、同一種類の試料であっても構造が壊れる歪率やその際の振幅の大きさなどがさまざまに異なる微分曲線が得られます。このような場合は、波形の形状の比較のみでは共通した特徴を捉えることが難しくなります。そこで、我々の研究では、試料ごとの特徴を捉えやすくするために、波形から得られる情報を2種の解析にて数値化することにより、歯もろさを評価することを試みました。

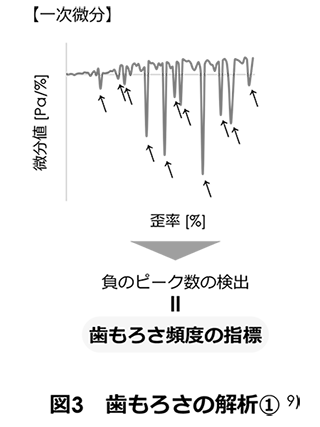

3.歯もろさの数値化による評価9)応力―ひずみ微分曲線の負の領域におけるピークの数は、構造が壊れた回数を表します。この負のピーク数が多いほど、より多くの構造崩壊が生じている、すなわち歯もろさを感じる回数が多いと考えることができます。そのため、負の微分値がどれほど検出されたのか、その回数を集計し、歯もろさの頻度の指標としました(図3)。

図2.イネジベレリンシグナル伝達変異体(京大集中講義より改変)

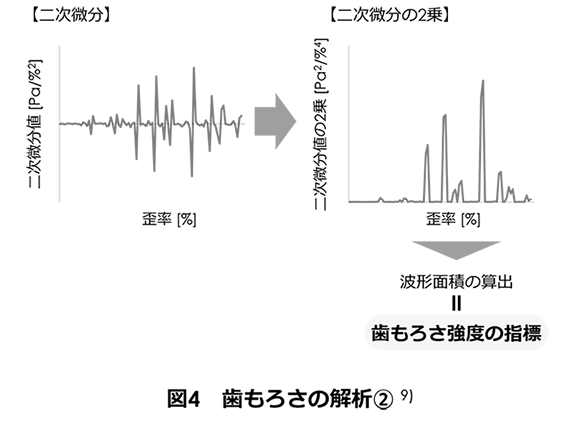

さらに、応力―ひずみ微分曲線における負の方向への振幅が大きいことは、構造崩壊に伴う応力の変動が大きいことを示します。そのため、この振幅の大きさから歯もろさの強度を評価できると考えました。これを評価するために、応力の二次微分値を求め、ピークとその振幅の大きさを抽出しました。さらに、この二次微分値を2乗し絶対値とすることで、正方向のみの波形となり、ピークの大きさを比較しやすくなります。この波形を積分して得られた波形面積の値を、歯もろさの強度の指標としました(図4)。

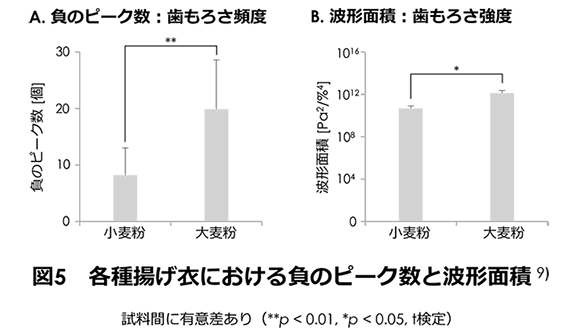

4.歯もろさ評価の一例9)ここで、上記の解析を用いた歯もろさの評価例をご紹介します。図5には、各種穀物粉の天ぷら衣への利用適性を評価した研究から、小麦粉と大麦粉揚げ衣の結果を抜粋して示しました。 揚げ衣の歯もろさを比較すると、負のピーク数ならびに波形面積ともに小麦粉よりも大麦粉揚げ衣にて有意に大きな値を示しています。このことから、大麦粉揚げ衣は、歯もろさを感じる頻度が多いとともにその強度も大きく、小麦粉揚げ衣よりも歯もろさを感じやすいと評価できます。併せて、破断特性も比較しましたが、硬さの指標となる破断応力値には有意な差が見られませんでした10)。すなわち、大麦粉揚げ衣は歯もろさの強度が大きいものの、衣の硬さには小麦粉と有意な差がなく、小麦粉と同様に軽い食感であることが伺えます。 5.おわりに

今回は、食感の中でも歯もろさに焦点を当て、その客観的な評価方法のひとつとしてクリープメータを用いた数値化による評価をご紹介しました。近年では、AIを用いた食感の評価方法も報告されていますが、従来の測定方法においても、そのデータの解析方法を工夫することで、より現象を捉えた評価が可能です。著者らのグループでは、天ぷら衣やクッキーのおいしさに関する研究を進めていたことから歯もろさの評価方法の検討に至りましたが、この評価方法は歯もろさに限らず、多孔質な食品などにおける層や気泡膜などの評価にも応用できると考えています。 なお、紹介した評価方法は、参考文献9)において報告した内容です。併せてご一読いただけましたら幸いです。 参考文献

略歴谷口 明日香(たにぐち あすか) 博士(学術)、管理栄養士

2017年 東京家政大学家政学部栄養学科 卒業 2022年 日本学術振興会 特別研究員(DC2) 東京家政大学大学院人間生活学総合研究科 博士課程修了 2022年4月より現職

穀類の加工利用研究に取り組んでいる。中でも大麦における粉食の利用拡大を目指し、調理科学分野から基礎・応用研究を進めている。 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |