|

惣菜のロングライフ化における制御対象細菌とその制御

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 食品加工研究センター

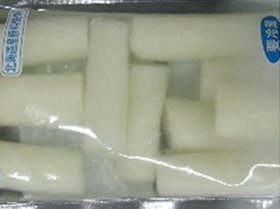

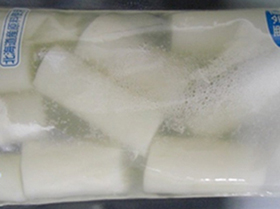

応用技術部応用技術グループ 主査 小林 哲也 1.はじめにスーパーマーケットやコンビニエンスストア、百貨店の地下フロアなどで販売される惣菜の市場規模は近年拡大傾向にある。2012年に8兆7,132億円であった市場規模は、2017年に10兆円を突破し、2021年には10兆1,149億円に達した。いくつかに群別される惣菜の中でも、袋物惣菜と呼ばれる惣菜群は、2012年に市場規模の調査が開始されて以降、毎年その市場規模と惣菜市場におけるシェアを拡大しており、2021年はそれぞれ8,832億円および8.7%であった(図1)1–4)。 袋物惣菜とは、樹脂製包材への密封と穏和な加熱殺菌、10℃以下での冷蔵保存を組み合わせることで30日前後の保存性が付与された惣菜を指す。一般的に、気密性のないプラスチック容器で販売される惣菜の保存期間は数日間であるため、袋物惣菜はロングライフ惣菜とも言える。ロングライフ化の成否には、加熱殺菌の寄与が最も大きいと考えられるが、具体的な加熱殺菌条件は法令等では定められていない。そのため、惣菜のロングライフ化のための加熱殺菌条件は、問題となる微生物の耐熱性や増殖温度といったこれまでに得られている情報を事業者自らで整理して設定する必要がある。一方で、問題となる(冷蔵保存中に増殖する)微生物の種類や特性(耐熱性や増殖温度など)に関する報告はあまり多くはない。本稿では、加熱殺菌による惣菜のロングライフ化において制御すべき細菌とその制御方法について紹介する。  図1.袋物惣菜の市場規模と惣菜市場におけるシェアの推移1–4) 2.芽胞形成細菌による惣菜の腐敗欧米では、長期間冷蔵保存する袋物惣菜のような加工食品においては、タンパク質非分解性のボツリヌス菌の芽胞を殺滅するために、少なくとも90℃で10分間相当の加熱殺菌がなされる。すなわち、90℃で10分間相当の加熱殺菌に耐える芽胞は生残し、その中でも冷蔵温度帯で増殖能力をもつものは保存中に発芽・増殖する可能性がある。加熱殺菌による惣菜のロングライフ化においては、このような芽胞形成細菌を制御すべきである。 惣菜やレディーミール、野菜ピューレなどの加熱済み加工食品を10℃以下で保存すると2~5週間ほどでBacillus属細菌やPaenibacillus属細菌などの通性嫌気性の芽胞形成細菌が増殖する5-8)。筆者らも10℃で約2ヶ月間保存して変敗したホワイトアスパラガス水煮(図2右)からPaenibacillus属細菌を分離している9)。変敗した試料から分離される菌種としては、Bacillus属細菌では、B. amylolyticusやB. cereus group(B. cereusやB. mycoides、B. thuringiensisなど)、B. pumilusやB. simplexの類縁菌が、Paenibacillus属細菌では、P. odoriferやP. polymyxa、P. terraeの類縁菌が報告されている5-11)。一方で、これらの菌種に関して増殖温度や芽胞の耐熱性といった特性まで調査した事例は少ない。 図2.ホワイトアスパラガス水煮の正常品(左)と白濁した変敗品(右)

3.10℃で増殖する芽胞形成細菌の冷蔵温度帯での増殖能力と芽胞の耐熱性10℃で増殖する芽胞形成細菌の性状に関する知見を蓄積するため、筆者らは、加工食品やその製造環境、原材料などから10℃でも増殖する芽胞形成細菌を分離・収集し、冷蔵温度帯での増殖能力と芽胞の耐熱性を評価した12)。 10℃での培養では、Bacillus属細菌とPaenibacillus属細菌の増殖日数に大差はなく、ほとんどの菌株が7日以内に増殖した。一方で、4℃での培養では、B. cereus groupは48菌株のうち3菌株(6.3%)しか増殖しなかったが、Paenibacillus属細菌は45菌株のうち32菌株(71.1%)が増殖した。加工食品を4℃や7℃で保存したときには、Paenibacillus属細菌が優占種になりやすいこと6、7)からも、Paenibacillus属細菌はBacillus属細菌と比較して低温での増殖に優れると考えられた。 耐熱性の指標としてD値(※生菌数を90%低減するのに必要な加熱時間)を測定したところ、90℃における各菌株の芽胞のD値(D90℃)は、Bacillus属細菌では34菌株のうち23菌株(67.6%)、Paenibacillus属細菌では23菌株のうち17菌株(73.9%)が15分未満であった。筆者はこの調査において、D90℃=100分前後の芽胞を形成するB. cereusを発見した。これは、冷蔵温度帯で増殖するB. cereusが形成する芽胞の中では極めて耐熱性が高い部類に入る13、14)。さらに、Paenibacillus属細菌からもそれらと同等以上の耐熱性を示す芽胞を形成する菌株を発見した。 得られた結果をもとに、増殖可能な下限温度と芽胞の耐熱性(D90℃)の関係を属毎に比較したところ、Bacillus属細菌とPaenibacillus属細菌は異なる傾向を示した(図3)。34菌株のBacillus属細菌のうち、耐熱性の高い芽胞を形成した8菌株のB. cereusは10℃未満では増殖しなかった。一方で、その8菌株のB. cereusの芽胞と同等の耐熱性をもつ芽胞を形成した4菌株のPaenibacillus属細菌は6℃以下でも増殖した。特に、極めて耐熱性の高い芽胞(D90℃=136.1分)を形成したPaenibacillus sp. JCM13343は4℃でも増殖した。これらのことは、Paenibacillus属細菌の芽胞は、加熱殺菌後も製品中に生残し、冷蔵保存中に増殖して加工食品の腐敗を引き起こす可能性があることを示唆している。すなわち、Paenibacillus属細菌は、B. cereusと同様に惣菜のロングライフ化において重要な制御細菌と考えるべきである。 図3.Bacillus属細菌(左)とPaenibacillus属細菌(右)の増殖可能な下限温度と芽胞の耐熱性の関係12)

4.有機酸によるpH調整と加熱処理の併用によるPaenibacillus属細菌の制御惣菜のロングライフ化にはPaenibacillus属細菌の制御が重要と考えられたため、筆者らは、有機酸によるpH調整と加熱処理の併用によるPaenibacillus属細菌制御を検討した15)。 ジャガイモペースト(pH 5.7)にP. terraeの芽胞を 3.0 log spores/gとなるように接種して10℃で14日間保存すると、生菌数が7.5 log CFU/gに達した。ペーストのpHをクエン酸、乳酸および酢酸で調整すると、クエン酸調整ではpH 4.8で増殖が遅延するのみであったが、乳酸調整ではpH 4.8、酢酸調整ではpH 5.3で増殖が10℃で28日間抑制された。 有機酸によるpH調整のみでP. terraeの増殖を制御できなかった条件については、92.5℃で加熱処理を併用した。クエン酸でpH 5.4もしくは5.1に調整したペーストでは、それぞれ30分間もしくは20分間の加熱処理を併用することで10℃での増殖が28日間抑制された。乳酸でpH 5.4に調整したペーストでは20分間の加熱処理で同様の効果が得られた。また、pH未調整のペースト(pH 5.7)では、同様の効果を得るために45分間の加熱処理が必要であった(表1)。すなわち、有機酸によるpH調整と加熱処理を併用することで、単独での増殖抑制に必要な各々の強度よりも穏和な条件でP. terraeの増殖抑制が可能であった。このことを活用すると、Paenibacillus属細菌の増殖を穏和な条件で抑制でき、惣菜のロングライフ化において、風味や食感などの品質保持が期待できる。

表1.有機酸によるpH調整と加熱処理の併用効果15)

5.おわりに本稿では、惣菜のロングライフ化における制御対象細菌とその制御について紹介した。この他にも、筆者らは次亜塩素酸ナトリウム処理による芽胞の耐熱性低下作用やガス置換雰囲気での増殖、硬質表面への芽胞の付着に関する研究に取り組んでいる16–18)。Paenibacillus属細菌には、増殖温度や芽胞の耐熱性などで制御が難しい特性をもつ菌株が見出されており、Paenibacillus属細菌はBacillus属細菌と同等以上に厄介な属種であると考えられる。今後、10℃以下で増殖する芽胞形成細菌の性状や制御に関する知見が一層蓄積されることで、袋物惣菜の製造基準や微生物規格が確立されることを期待する。 引用文献

略歴小林 哲也 2008.3 北海道大学水産学部 卒業 2010.3 北海道大学大学院水産科学院修士課程 修了 2010.4 東洋製罐株式会社 採用 2013.4 北海道立総合研究機構 採用 2021.4 北海道大学大学院水産科学院社会人博士課程 入学 現在に至る サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |