|

微生物由来難分解性trehalose類縁体の利用法の検討について

公益財団法人微生物化学研究会 微生物化学研究所

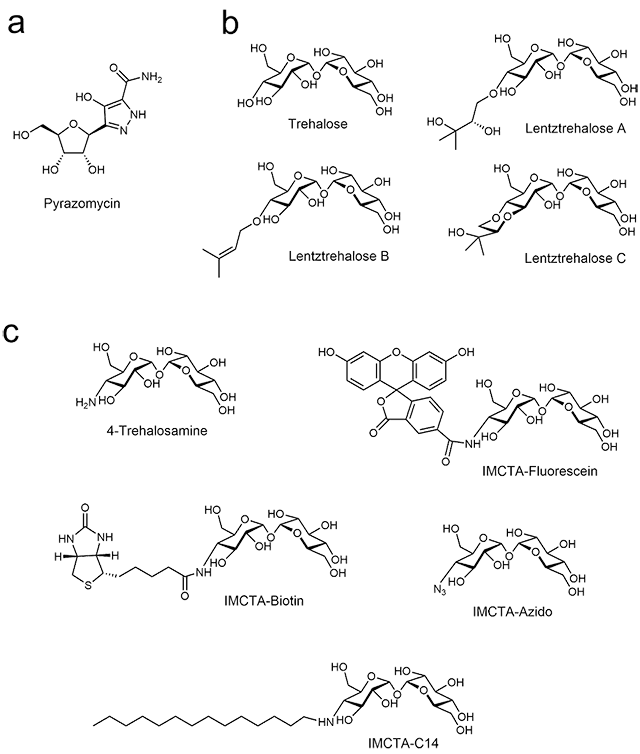

上級研究員 和田 俊一 人類がこれまで知らなかった新たな化合物を偶然発見したものの、それがどのような機能をもち、何の役に立つのか分からない。さて、どうするか?このような状況から、実用化に向けて試行錯誤を行っていく一つの例として、筆者のこれまでの研究の経緯を記したい。変則的な内容であり、また、何かが大成功のうちに完結したという素晴らしい話では全くなく、依然、暗中模索という状況であるが、筆者が属する天然物探索、利用学分野の研究現場の一端ということで、他分野の方には何かしら目新しく、面白く感じられるものがあるのではないかと期待したい。 1.Lentztrehalose類の発見(1-3)筆者が所属する微生物化学研究所 (微化研) は、kanamycinの発見や戦中の碧素(ペニシリン)開発などで有名な梅澤濱夫博士が60年前に設立した研究所である。戦前は、肺炎、結核、胃腸炎などの細菌感染症は重篤化すると有効な治療法が無く、日本人の死因として常に最も多いものであったが、戦後登場した抗生物質により治療可能となり致死率が劇的に下がった。瀕死の患者を魔法のように治した抗生物質は、当時、奇跡の薬として賞賛されており、そうした時代の追い風の中、最初期から抗生物質研究の第一人者であった梅澤博士が、kanamycinによる莫大な特許収入を得て、それを基に微化研は設立された。梅澤博士の抗生物質研究の流れで、微化研では設立以来、放線菌を中心とした微生物から有用な物質を探索し実用化に向けた開発研究を行ってきた。探索研究においては新規化合物の発見が大きな目標となる。未知のものを世界で初めて発見した人物として記録に残り、単純に嬉しく自慢できるものだと思うが、特許や論文など、研究者としての職業上の実利につながる場合も多い。ただし、この世に存在する天然化合物は日々数が増えるものではなく、発見された分だけ数が減っていくので、新規化合物の発見は現在ではなかなか困難になっている。また、微化研では、初期から抗菌物質とともに抗腫瘍物質を中心的な探索対象としてきた。決定的な治療法が存在しない、がんの、特効薬の探索は、最も射幸心がくすぐられる魅力的なテーマである。 こうした背景のもと、筆者は入所から4年ほど経った2010年、がんの薬となり得る新規化合物の発見を目指して研究を行っていた。約10,000株の放線菌抽出液からの探索で、メラノーマ細胞に選択的な毒性を示すサンプルが見つかった。活性成分を精製、構造解析した結果、pyrazomycin(図1a)であることが明らかとなった。Pyrazomycinは、残念ながら既知物質であったが、過去にメラノーマ患者での臨床試験がPhase IIまで進められており、探索の方向性は正しいものと思われた。また、夾雑物として、精密質量分析で467.1739 [M+Na] +と測定される物質が割と豊富に存在していた。推定される分子式を見ると、どうやら新規化合物のようである。Pyrazomycin類縁体なら、がんの治療薬として有望ではないかと期待したが、精製して構造解析したところ、全く別のもので、trehaloseに簡単な側鎖が結合した新規化合物であることが確認された。生産菌がLentzea属の放線菌であることから、lentztrehaloseと名付けることにした。数年後、類縁体2つを発見したため、最初のものを lentztrehalose Aと命名しなおし、後のものをBとCとした(図1b)。Lentztrehalose類の構造を見た人の多くが、毒にも薬にもならなさそうなもの、という印象を抱くのではないかと思う。実際、発見当初は、共同研究者には興味を持ってもらえず作業を別の研究の後回しにされたし、同僚たちからは特に競争にはならないだろうということで微笑ましく見守られていた。ただ、筆者としては、初めて発見した新規化合物であったため、ダメな子でも自分の子は可愛いという感じで、何とか育て上げて、将来的に有名なものにしたいと考えた。そのためには何か役に立つ機能や性質を調べ、その点を伸ばして実用化につなげる必要がある。機能や性質については何も分からなかったので、手探りで、検討できることを行った。まず、生産量については、糖の一種と考えると少ないものの、微化研で得られた化合物の中ではかなり多い方で、1キロの穀類をベースとした培地から、最大数グラム程度の精製品が得られた。約90種類のがん細胞株に対する細胞毒性や30-40種類の細菌や真菌への抗菌活性を調べたところ、特に目立った活性は無く、生物に毒性を示すものでは無さそうであった。構造的には、天然化合物でtrehaloseを含むものや、lentztrehalose Aと同じ側鎖を含むものは案外少なく、20万以上の化合物が登録されているデータベース上で、それぞれ40-70種程度の化合物が確認されただけであった。側鎖の構造からは機能に関するヒントは特に得られなかったので、trehaloseの機能や性質を参考にして検討していくことにした。 2.TrehaloseについてTrehaloseは、グルコース2分子が結合した二糖である(図1b)。結合の仕方の違いから、同じくグルコース2分子から成るmaltoseと異なり非還元糖であり、タンパク質にランダムに結合するような反応性が低い。Trehaloseは自然界では多くの生物が生産、保有し、乾燥への耐性化に働いたり、貯蔵糖として機能したりしている。ヒトを含む哺乳類はtrehaloseを合成できないが、特異的分解酵素トレハレースは保有しており、食品に含まれるtrehaloseを分解してエネルギー源とすることができる。産業的には、1990年代中頃に新たな生産法が開発されて大量生産、販売されるようになり、25年ほどの間に急速に様々な製品に利用されるようになった。でんぷん加工食品や化粧品類などの原材料欄を見ると、現在では高い頻度でtrehaloseの使用を確認することができる。また、trehaloseは医薬品としての機能も注目されている。アルツハイマー病やALSなど、一通りの神経変性疾患のモデルマウスに対して、trehaloseが顕著な治療効果を示すことが報告されている。また、脂肪肝、動脈硬化、脳卒中、糖尿病など、生活習慣病の治療、予防薬としての研究例も多い。なぜ効果が見られるのか、今のところ確定的なメカニズムは不明だが、オートファジー誘導作用、分子シャペロン作用、あるいは抗炎症作用など、論文ごとに適当な推測がなされている。単純な二糖が病気を治すというようなことは、自身で結果を得ている研究者以外には受け入れにくいものだと思う。未発表だが、筆者自身も以前、アルツハイマー病モデルマウスにtrehaloseを投与する実験を行っており、最初の一か月ほど認知機能の改善傾向を確認している。短期間ならtrehaloseの効果は確かにあるように思う。また、治療効果を示す疾患の種類の多さや、現在検討中の実験結果から、抗炎症作用が重要な鍵となっているものと推測している。 3.Lentztrehaloseの性質、活性(1, 2, 4)Lentztrehalose類は、トレハレースを阻害する物質である可能性がまず考えられた。結局、その活性は見られなかったが、lentztrehalose類がトレハレースによって分解されることもなかったので、難分解性のtrehalose類縁体として扱えるのではないかと考えた。その後、グラム陽性菌、陰性菌、抗酸菌、あるいは真菌といった様々な微生物にもほとんど分解されないことを確認した。マウスに経口投与した場合も体内で分解されにくく、最終的にそのままの形で糞や尿中に排泄される割合が多かったが、途中一部が吸収されて血中を循環することや、血糖値が上昇しにくいことなどが確認された。難分解性という性質は、医薬品や各種製品添加物として使用する上で有利になる。Trehaloseは体内で分解されるため、医薬品として使用する場合、大量の投与が必要である。分解産物であるglucoseが大量に生成し血糖値が上昇するので、却って生活習慣病の原因になってしまうことが懸念される。難分解性のlentztrehalose類は、trehaloseより有効で安全なものとして期待される。また、化粧品やスキンケア製品にtrehaloseを添加した場合、皮膚表面や環境中の微生物にとって栄養となり、細菌叢の攪乱や含有製品の腐敗につながる危険性があるが、lentztrehalose類にはその心配はない。 分解性の検討以外に、trehaloseの生物活性に関する論文を参考にして、それらと同様の検討を色々と行った。いわゆる銅鉄実験で、胸を張って紹介できるものでもないが、良い性質をtrehaloseより何ケタも強く示すようであれば実用化への近道となる。マウスでの抗腫瘍作用については5つの実験を行い、うち2つの実験で腫瘍の増大抑制や延命の傾向が確認された。がん細胞を直接攻撃する物質ではないので、おそらく免疫や代謝活動への影響によるものと推測された。骨強化作用については、閉経後の骨粗鬆症のモデルとして卵巣切除マウスに対する実験を行った。Lentztrehalose A処理では、有意差は得られなかったが、骨重量の増加傾向が確認された。卵巣切除マウスは更年期以降の肥満も再現し、体重の増加傾向が見られたが、lentztrehalose A投与群では5%以上体重の減少が見られた。Trehaloseでも減量効果は見られたが、lentztrehalose Aより弱かった。別の実験系ではlentztrehalose Aやtrehaloseの投与による体重減少が確認されなかったため、毒性によって体重が減少したわけでは無く、肥満を抑制した結果であるものと考えられた。Lentztrehalose BとCについては精製量が少なく、マウスで様々な実験を行うことは出来なかったため、培養細胞を用いた実験を行うこととした。近年はヒトや哺乳類へのtrehaloseの作用を調べた研究では多くの例でオートファジーの誘導について扱っている。Lentztrehalose類による処理を行った細胞でのオートファジーマーカーの発現を調べたところ、trehaloseによる結果とあまり変わらなかったが、とりあえずオートファジー誘導物質という肩書を増やすことができた。 これらの結果をまとめて特許出願したのち、生産販売を目指した共同開発をしてくれる企業を探すことにした。(微化研は公益財団法人内の非営利の研究所であるため、直接、化合物の販売をすることができない。) Trehaloseと同程度の甘さが確認されていたので、まずは食品企業4社に、分解されない低カロリーな新たな天然甘味料としてどうか、ということで売り込んだが、全く良い反応は得られなかった。今考えると色々な点で至らなかったのだが、最大の問題点は、糖としては生産量が少ないということであった。動物実験を含め、これまでに行った実験の多くでtrehaloseより多少良い結果を示していたので、もし同じコストで生産できるようなら、lentztrehalose類は様々な形で利用することができたものと思われるが、実際の生産コストは桁が大きく異なっており、話にならなかった。企業からの反応が思わしくなかったため、lentztrehalose類に関しては論文を発表し、一区切りとすることにした。2014年に論文を出したところ、期待していなかったので多少意外であったのだが、すぐに反応があり、イタリアのE氏より、lentztrehalose Aを提供してくれないかと問い合わせがあった。神経変性疾患の治療薬や、保湿、保護剤としての実用化に興味があるとのことだった。E氏について調べてみると、自作と思われるWikipediaの項目があり、中堅誌にtrehaloseの利用に関する総説を発表していたものの、素性がよく分からず、所属するという大学に該当する研究室が見当たらないなどの問題があった。その点を指摘すると、以降、連絡が途絶えた。E氏はペテン師の類だったのかもしれないが、この件でlentztrehalose類にはそういう人物が目を付けるくらいの価値があるのだという手ごたえが得られ、また自分では重視していなかった神経変性疾患治療薬としての開発が、難分解性trehaloseの今後の方向として面白そうだと意識するきっかけとなった。E氏以降、結局lentztrehalose類にはこれまでに素性のしっかりした人を中心に10件ほど提供依頼や問い合わせがあり、微化研で近年発見された化合物の中では最も多い部類となる。需要がありそうなので、実用化に向けて再び検討することにした。まずは生産量を増やすことだが、培養条件検討の結果ではせいぜい数倍にしか増やせず、生合成遺伝子探索から酵素的な生産を目指そうともしたものの、簡単には進まず、結局2016年頃にはlentztrehaloseの生産量増大に関する検討は行き詰っていた。そんな中、共同研究者より、微化研で昔発見されたtrehalose類縁体があるという情報を聞いた。それが4-trehalosamine(図1 c)である。 4.4-Trehalosamineの再発見と誘導体(5)4-Trehalosamineは、trehaloseの4位の水酸基が一つアミノ基に変わった化合物である。微化研より1974年に弱い抗菌物質として論文報告されている。生産菌の培養を行い、生産量を確認したところ、初めから500 mg/Lほどの高い値が確認され、lentztrehalose類を上回る結果であった。実用化につなげられる可能性が強く感じられたため、行き詰っていたlentztrehalose類に代わり、4-trehalosamineをメインの開発対象とすることにした。その後、培地成分を検討し、生産量は最大5.48 g/Lとなった。培地固体成分量あたり5.5%以上の生産量である。サトウキビに含まれるsucroseが10-20%程度と言われ、それにはまだ及ばないものの、糖として扱えるような生産量になってきたように思う。精製では途中のロスもあるが、これまでに270 Lのファーメンター培養物から、524 gの精製品が得られている。 4-Trehalosamineについても難分解性trehalose類縁体であることが確認されている。哺乳類のトレハレースに分解されず、マウスへの経口投与では、一部が血中を循環したのち、分解、修飾されずに大部分がそのままの形で排泄された。血糖値の上昇も見られていない。微生物培養液中では、アミノ基が修飾されるためか、4-trehalosamineそのものは減少する場合が多かったが、低炭素源培地中で微生物の増殖率を上げないことから、分解されて栄養源になることは無いことが確認された。4-Trehalosamineでは、でんぷんの老化抑制作用や、タンパク質や微生物の乾燥からの保護作用が、trehaloseと同等かそれより多少強く見られた。また、trehaloseにはない機能であるが、中性付近で、代表的な緩衝剤であるTrisと同程度の強いpH緩衝能を示した。このため、4-trehalosamineには、pH緩衝能も持つ保湿保護剤として、trehaloseよりも幅広い用途が期待できる。 4-Trehalosamineにはtrehaloseには無い特長がもう一つある。合成原料としての適性である。Trehalose分子の特定の水酸基のみを修飾することは手間がかかり、大量に誘導体を合成するのは困難である。4-Trehalosamineは、4位に限定されるものの、反応しやすいアミノ基を利用することで様々な誘導体を簡単に合成することができる。筆者らはこれまでに、標識化プローブや、様々な鎖長の飽和脂肪鎖を結合させた糖型界面活性剤(IMCTA-Cn (n=8-15))を作製している(図1c)。Trehaloseの標識化プローブは抗酸菌の染色での研究例が多いが、筆者らの化合物もそれに使用できることを確認している。また、IMCTA-Cnについては、鎖長が近い他の糖型界面活性剤とほぼ同等の性質を示し、有用な界面活性剤であるものと期待された。その一方で、IMCTA-C14のような鎖長が長いものでは、trehaloseや4-trehalosamineの数千倍強い、培養細胞へのオートファジー誘導活性が確認された。

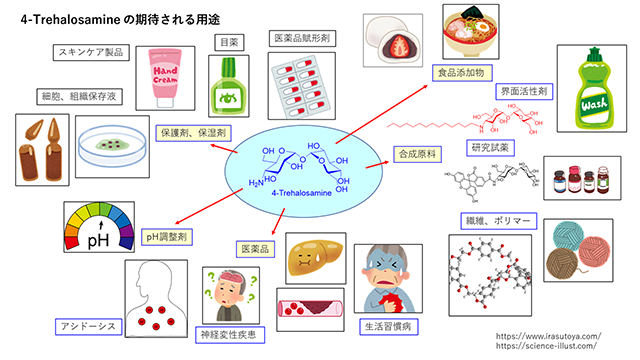

図1.本稿に登場する化合物の構造 a. Pyrazomycin b. TrehaloseとlentztrehaloseA, B, C c. 4-Trehalosamineと誘導体 IMCTAはInstitute of Microbial Chemistry TrehalosAmine より 6.まとめ筆者らの研究では、事の発端であるlentztrehalose類に関しては、難分解性で、幾つかの機能でtrehaloseより優れた結果を示しており、大量生産可能となった場合には様々な用途が期待できる、というところまでたどり着いた。しかしながら、現在のところ生産量の向上について見通しが立たず、実用化への道は遠そうである。Lentztrehalose類については、思いもよらない用途を見つけてくれる人が現れることに期待し、昨年から試薬としての販売を開始し、多くの人に試用してもらえるようにした。一方、縁あって開発検討することになった4-trehalosamineについては、これもtrehaloseより優れた機能が幾つか認められており、特にpH緩衝能や合成原料としての適性など、trehaloseにはない長所を持っている。その上、生産量が多いため、実用化により近い段階にあるものと期待される。Trehaloseの生産コストに比べるとまだまだ桁が異なるが、「多少高価な糖」、という感覚で扱えるのではないかと思う。図2で今後考えられる様々な用途について示した。誘導体の中でIMCTA-C14のような鎖長が長い糖型界面活性剤は、本来の界面活性剤としての利用以外に、オートファジー誘導剤としても注目される。神経変性疾患では一般に、神経細胞内に蓄積する異常タンパク質の凝集物が病状悪化の一因となるものと考えられるが、オートファジー誘導によりこれを解消するという治療法が提案されている。IMCTA-C14は、その方向で医薬品リード化合物として期待される。現在はより活性の強い誘導体の合成検討に着手している。 前述のように現在は新規天然化合物の発見が困難になっている。特定の分子への活性を特異的に強く示す、新規の天然化合物を探す、ということで、複数の点にこだわると、通常は何も得られない。活性を重視する場合は、既知物質でもその機能が知られていないものなら妥協して取ることが多い。新規化合物の発見を重視する場合は、ある現象を誘導する物質の探索のように、特定の分子に縛られない探索を行ったり、そもそも活性を指標としたスクリーニングを行わずに、精密質量とUV吸収パターンの測定結果から、データベース検索をして新規化合物をまず見つける、物性スクリーニングを行ったりする場合も多い。本研究のように夾雑物から偶然新規化合物が見つかるケースも、微化研内でもそう珍しくないが、多くの研究者は、目的を持って化合物の探索を行っているので、そこから外れる夾雑物に対して筆者のように力を入れて検討する例はあまり多くないように思う。夾雑物でも物性スクリーニングで発見されたものでも新規化合物が見つかった場合は嬉しいものである。ただ、発見者として世間に認められるためには論文で報告しなければならないが、新規化合物の報告では慣例的に構造の報告だけで論文が受理されることはなく、少なくとも一つか二つは生物活性に関するデータが求められる。目的に沿って発見された化合物は、その評価系で出したデータを載せれば良いが、夾雑物や物性スクリーニングで得られた新規化合物については、本研究のように、構造や生産菌などに関する限られた手掛かりを元に、一から機能や性質について調べなければならない。結局、先に苦労するか、後に苦労するか、ということである。何か縁があって出会ったものだろうから、今後も微化研発のtrehalose類縁体のいずれかを何とか有名化合物に育てあげるために検討を続けていきたいと思う。本稿がtrehalose類縁体の利用に興味を示す多くの方の目に留まることを祈りつつ締めたい。

図2.4-Trehalosamineの期待される用途 謝辞本稿執筆の機会をいただきました一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC 参考文献本稿の内容について参考文献として引用すべき論文は多数あるが、記事の性質やスペースの都合を考え、各項目で内容を扱っている筆者らの論文のみを挙げることとした。他の参考文献についてはいずれもそれらの中で引用しているもので確認可能であるものと思う。

略歴

和田 俊一 公益財団法人 微生物化学研究会 微生物科学研究所 上級研究員

1995年3月 東京大学農学部水産学科卒業 2000年3月 東京大学大学院農学生命科学研究科水圏生物科学専修博士課程修了 2000年4月―2003年5月 国立感染症研究所協力研究員 2003年5月―2006年7月 The Scripps Research Institute, Research Associate 2006年9月より 微生物化学研究所勤務 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |