|

麹菌を取りまく最近の話題 ‐ 細胞生物学から酒造りまで‐

日本薬科大学 薬学部

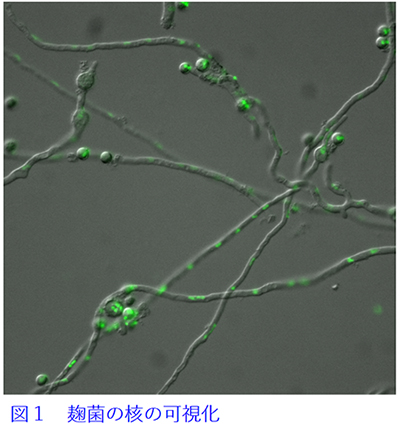

特任教授 北本 勝ひこ はじめに麹菌(Aspergillus oryzae)は、古くから日本酒や味噌・醤油などの製造に使われてきた産業上重要な糸状菌である。本稿では、麹菌細胞内のオルガネラの詳細な観察をもとにした糸状菌特異的な細胞構造とともに、最近の麹菌に関する話題について紹介する。 1)麹菌オルガネラの可視化麹菌は細長い細胞の中に多数の核が存在する。酵母など、ほとんどの真核細胞は単核であるので特異な生物と言える。図1は、核に局在するヒストンH2bとEGFP(Enhanced Green Fluorescence Protein)を融合させたプラスミドを発現させた細胞の蛍光顕微鏡像である。

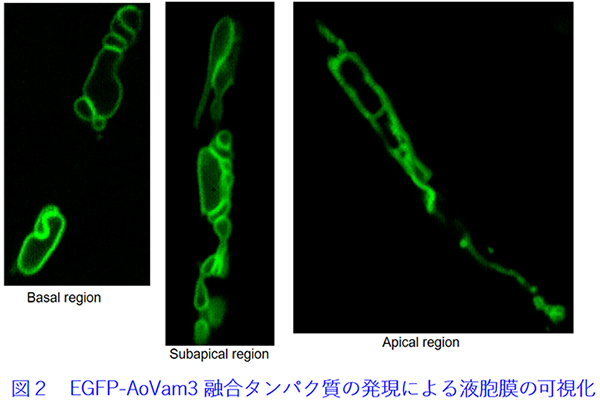

図2は液胞膜の可視化による液胞形態を示したものである。先端(Apical)細胞、先端に続く(Subapical)細胞、さらに基部(Basal)細胞での液胞形態は異なり、タイムラプス観察ではダイナミックに動きその形態を変化させることから、これまで考えられてきた以上に動的なオルガネラであるといえる。

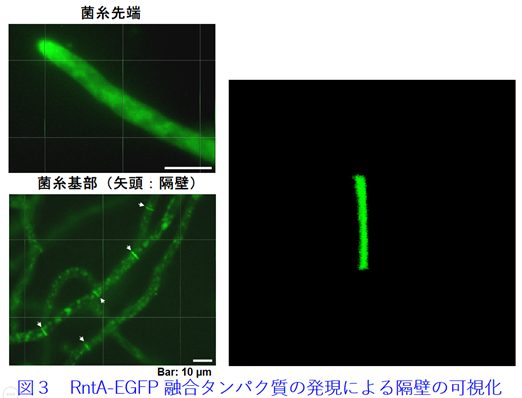

図3は、リボヌクレアーゼT1(rntA)を用いて分泌酵素の局在を調べたものであるが、菌糸先端と隔壁に緑色蛍光が観察される。隔壁の中心には隔壁孔があいており、様々なオルガネラを含む細胞質が通過することも報告されている。これは、糸状菌が単なる細長い細胞が並んだものではなく、多細胞生物であることを特徴づけるものである。

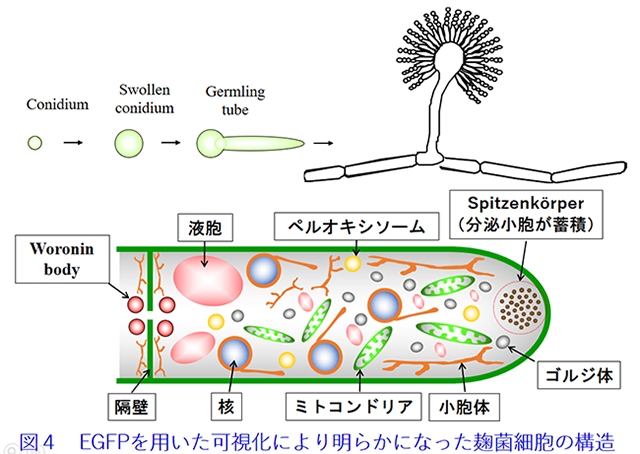

様々なオルガネラの可視化を行い、明らかになった麹菌の細胞構造を図4に示す1)。

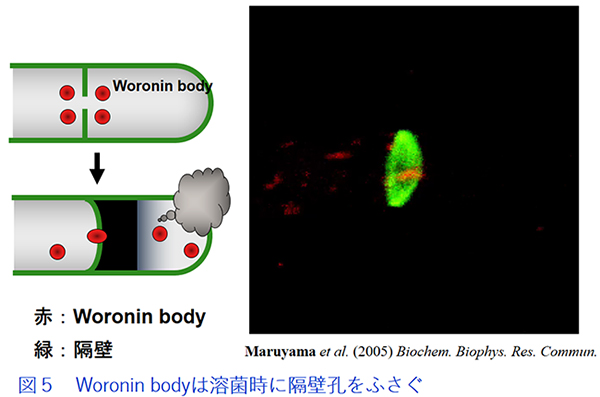

以下に、これらの細胞構造の理解のもとに、様々な細胞生物学的な解析を行なった事例を紹介する。 2)糸状菌特異的なオルガネラであるオロニン小体の働き隔壁に孔があることは、ある細胞が破壊されると隣接する細胞も細胞質の流失の危険があることを意味する。そのための防御策としてオロニン小体(Woronin body)という糸状菌特異的なオルガネラが存在している。麹菌は先端生長により菌糸を伸ばすが、先端部位の細胞壁は分解と再構築が行なわれている。このような部位では、低浸透圧ショックにより容易にバーストを起こす。寒天培地上で生育しているコロニーに水をかけることにより低浸透圧ショックを与えた時の隔壁で起こる応答を緑色蛍光タンパク質(EGFP)と赤色蛍光タンパク質(DsRed)を使用した二重染色を行なって観察した結果が図5である。先端細胞がバーストすると細胞質の流失により隔壁は湾曲し、その隔壁(緑色)孔はオロニン小体(赤色)により塞がれる。この後、隔壁孔は修復され2番目の細胞から新たな先端細胞が生育する。これは、糸状菌のしたたかな生存戦略と言える2)。

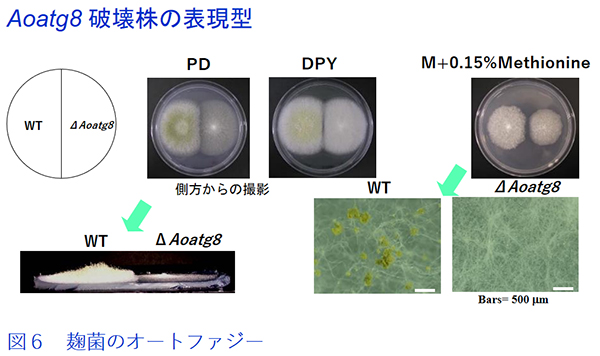

3)麹菌のオートファジーオートファジー (Autophagy) は、生体の恒常性維持に関与する真核生物に見られる重要な機構であり、栄養源飢餓時には不要なタンパク質を液胞(動物細胞ではリソソーム)に送り、アミノ酸に分解して新たなタンパク質の材料とするというリサイクルを行う。麹菌のオートファジーに興味をもち、まず、一番重要な遺伝子であるAoatg8遺伝子の解析を行なった3)。 図6に示すように、Aoatg8破壊株は野生株と比べ、コロニーの大きさは変わらないが、気中菌糸の立ち上がりが乏しく、のっぺりとしたコロニーを形成した。

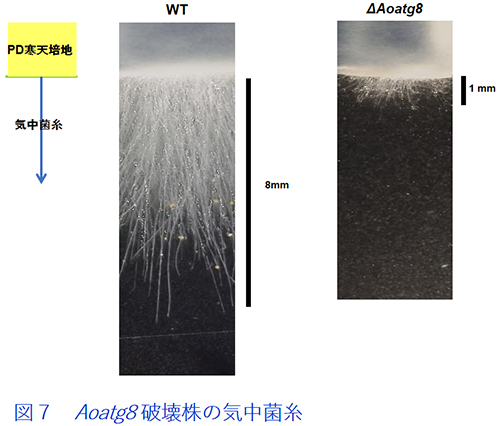

これは、培地に接している細胞は生育に影響はないものの、栄養源から離れた細胞での生育に著しい欠損が見られることを意味する。図7に示すように、Aoatg8破壊株は野生株に比べて気中菌糸が短い。

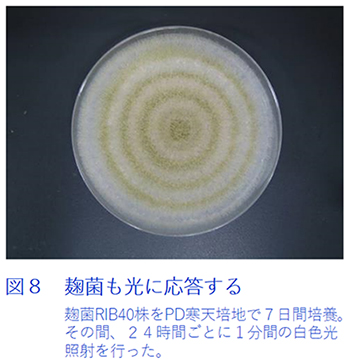

実際、実験してみると、野生株では生育している培地から3.5mm離れた培地まで気中菌糸を伸ばして生育を続けることができるが、破壊株では気中菌糸を伸ばすことができないために新天地にジャンプすることができない。分生子形成は培地から離れた空間で行われるので、フィアライドなどの細胞成分のリサイクル(オートファジー)が必要である。また、培地上に植菌された分生子はまず水分を吸収して膨潤する。その後、発芽管を伸長することにより培地からの栄養分を取り込むことができるようになる。しかしながら、栄養分の取り込みが始まるまでの初期の段階では細胞内成分のリサイクルが必要である4)。 4)麹菌も光に応答する麹菌のゲノム解析が終了し全遺伝子の情報が利用できるようになり、麹菌の光応答の解析を行った。当時、麹菌が光に応答するという研究は皆無であったが、アカパンカビ(Neurospora crassa)では光に応答するサーカディアンリズム遺伝子が知られていた。そこで、ゲノム情報でこれらと似た遺伝子があるかどうかを調べた結果、複数の相同性の高い遺伝子が見つかった。これは、麹菌も光に応答することを示唆していたので、早速、暗条件と明条件でコロニーを形成させ分生子の着生を観察するという実験を行った。暗条件での培養で、24時間のうち1回だけ光を当てるというものである。図8に示すように、明瞭な縞模様が形成され、分生子形成が光の照射により制御されていることが明らかになった5、6)。

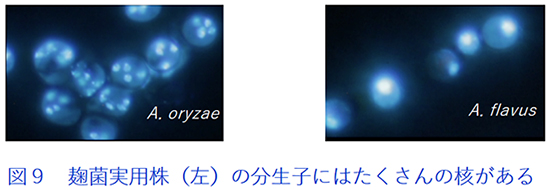

すなわち、麹菌も光に応答する遺伝子を持っていることから、酒造りなどでも光応答による影響を考慮した製麹法の開発の可能性も考えられる。 5)麹菌のルーツ7)ゲノム情報をもとにした系統的分類から、麹菌A. oryzaeはAspergillus flavusから家畜化されたものであると考えられている8)。実際、A. oryzaeとA. flavusのゲノム配列は非常によく似ているが、いくつかの明らかな違いが認められる。酒造りで最も重要であるα-アミラーゼ遺伝子のコピー数がA. oryzaeでは3コピーに増えていることと、A. flavusがアフラトキシンを生産するのに対してA. oryzaeは生産しないことである。 カビを使った酒造りへの利用についての記述は、約1300年前(奈良時代初期)に編纂された播磨国風土記に出てくる「大神の御乾飯(みかれい)が濡れてカビが生えたので、酒を醸(かも)させ、庭酒(にわき)として献上させ、酒宴をした」という記述が一番古いとされている。種麹としての使用の始まりは室町時代と言われている。この我が国独自の種麹を製造する業種である種麹屋の存在が麹菌の家畜化に大きく貢献している。 A. flavusでは分生子形成は明るい環境下で起こり、暗所では分生子形成は抑制される。(種麹は胞子のことであり、胞子は正しくは分生子と呼ばれる。)反対に、A. oryzaeは暗所で分生子形成は促進される。これは、家畜化の観点から考察すると、江戸時代以前の種麹屋での種麹製造を考えた場合、半地下の暗い室で1週間ほどかけて分生子(胞子、種麹)を着生させる。このような暗条件でも旺盛に分生子を着生する株があれば、種麹屋にとっては大きな利点となる。このようにして、光応答が逆転した変異株が選抜育種されてきたと考えられる。図9に、A. oryzaeとA. flavusの分生子の核を染色した顕微鏡写真を示す。

A. oryzaeの分生子には多数の核があることからわかるように、種麹として使われている実用株は、特に核数が多いことが知られている。これは、せっかく、酒造りでの優良な性質を持った株を選抜していても、単核では、復帰変異株の出現により性質がもとに戻ってしまうことが起こるが、このような多核の株では、同時にすべての核に復帰変異が入らなければ戻ることはない。従って、優良な性質が変化しない株を選抜していくうちに、多核となったものと考えられる。象徴的な家畜化の現象としては、アフラトキシン生産性の欠如が挙げられる。現在までに、醸造に使用される多くの麹菌のゲノム解析から、アフラトキシン遺伝子クラスターで重要な転写因子などに変異があり生産性がなくなったもの、またクラスターの一部、もしくは大部分に欠損があるものが知られている9)。いずれにしても、アフラトキシンの生産性に関してゲノム解析からも安全性が示されている。これは、イノシシから豚が家畜化された例を考えると、野生では必要だった牙(アフラトキシン)が、家畜化されて不要になって牙を落とすということに当てはまると思われる。 最近、「天然麹菌」なる自然界から分離した菌を種麹として利用した日本酒なども生産されているようである。自然界から分離した「天然酵母」を使った酒造りも行われており、一部の消費者から支持を得ていることによる影響からだろうか。何でも、自然なものが良いという風潮からと思われるが科学的な観点からはやや問題があるように感じる。トキシン生産性のない酵母では問題はないものの、「天然麹菌」はアフラトキシン生産性のA. flavusが自然界に存在することを考えると、食品の安全性から危惧を感じる。 6)日本の酒造りがユネスコ無形文化遺産登録へ3年前から「麹菌を使った伝統的な日本の酒造り」をユネスコ無形文化遺産に登録する動きが始まっている。2021年12月に、「伝統的酒造り(保持団体:日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会10))」がわが国の登録無形文化財に登録された11)。これに続き、2022年3月にはユネスコへの登録が申請された。ユネスコでの審議には1年半ほどかかるとのことであるが、順調に行けば、再来年に登録が決定される。実際、登録されるかどうか現時点では定かではないが、これまでに、ジョージアのワイン(2013年)、ベルギーのビール文化(2016年)、モンゴルの馬乳酒(2019年)がユネスコ無形文化遺産に登録されている。麹菌を使った酒は世界でも日本独自のものであるので、可能性は高いものと思われる。 おわりに麹菌を宿主として遺伝子組換えにより生産された洗剤用のアルカリリパーゼが世界で利用されている。この他にも様々な有用タンパク質生産の宿主として麹菌が利用されている。最近では、タンパク質の他に麹菌を宿主とした二次代謝産物の生産にも活躍している12)。 長い歴史を持つ麹菌を文化として持つ日本人として、麹菌の真価がさらに高まることを期待している。 文献

略歴

北本 勝ひこ 日本薬科大学・薬学部・特任教授

昭和47年東京大学農学部農芸化学科卒業、昭和47年〜平成7年国税庁醸造試験所研究員、(その間、昭和48年〜53年福岡国税局鑑定官室鑑定官、昭和61年〜63年仙台国税局鑑定官室鑑定官)、平成7年東京大学農学部助教授、平成8年東京大学大学院農学生命科学研究科教授、平成27年定年退職、東京大学名誉教授、平成28年日本薬科大学薬学部特任教授、現在に至る。 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |