|

食品の安全性および品質維持を目的とした

次世代シーケンサーの利用 東京海洋大学 食品生産科学部門 食品微生物学研究室

教授 高橋 肇 博士研究員 中村 綾花 1. はじめに食品中の菌数を評価する手法の一つに「一般生菌数」がある。一般生菌数は食品の品質を評価する上で重要な指標であり、食品の賞味期限などを決定していく際にも用いられている。我が国では一般生菌数を求める手法として、プレートカウントアガー(PCA)培地を用い、35℃で48時間培養する手法がとられている。ここで生育してくるコロニーをカウントすることで、その食品の菌数を把握し品質を大まかに評価することが可能である。この検査は多くの食品会社で取り入れられ、原料のチェック、中間製品のチェック、最終製品のチェックなど様々な場面で用いられている。毎日、大量の生菌数を測定したプレートが出てくるわけであるが、そのプレートに出現したコロニーが何であるかを細かく調査する機会はそう多くはない。しかしながら、そこにあるコロニーが何であるか、すなわち、その食品にどのような菌が多く含まれているかという情報は、菌数以上に重要である場合も多い。なぜなら、「一般生菌数」と一括りにされている菌たちは同一の増殖性、環境耐性を持っているわけではなく、食品の品質を著しく落としてしまうものとそうでないものが存在し、食品に含まれる菌の種類によってその食品が持つ潜在的な危険性や品質に影響を与える問題が異なるためである。例えば、低温で数週間にわたる賞味期限を持つ食肉製品に付着している菌がバチルスであった場合、それらは低温流通中に増殖するスピードが極めて遅いため、その製品を腐敗させる可能性は低い。一方、同じ製品にLeuconostoc属などの乳酸菌が付着していた場合、これらは低温流通中に増殖し、ネトなどの変敗を引き起こす。このように、賞味期限内に変敗などのリスクがあるのかないのかという点において、出荷時の菌数に加え、菌の種類が把握できればその後の食品がどうなるのかという情報が得られると考えられる。 2. PCA培地は何でも生えてくるわけではない「一般生菌数」の測定に使われる培地であるPCA培地は、ペプトン、酵母エキス、ブドウ糖を含有しており、衛生指標菌である大腸菌群なども含め好気的に培養可能で栄養要求性に特段の特徴がない菌群であれば増殖が可能である。「一般生菌数」はこの培地を用いて先に示した条件で増殖してくるものと定義されているため、この培地で測定した菌数を「一般生菌数」とすることで問題はない。一つ注意すべきは「一般生菌数」がその食品に付着している菌のすべての菌数、総菌数ではないということである。よく例に挙がるのが水産加工品である。水産物には海洋性の菌群が多く付着しており、その中のいくつかは増殖に塩分を要求する。そのため、塩分要求性の菌群が水産加工品の中で最優勢菌群であった場合、PCA培地にて菌数を測定すると、最優勢である菌群は増殖することが出来ず、PCA培地上で増殖可能な最優勢菌群ではないマイナーな菌群のみが増殖することになる。つまり、その食品に含まれる菌数が実際に存在する菌数より低く見積もられてしまうということが生じる。くどいようだが、「一般生菌数」の定義は先の条件で測定したものを指すので、実際の総菌数より少なく出てくるのは特に問題ではない。問題はこの測定で測定した菌数をその食品の総菌数として認知し、食品の品質劣化の見逃しや賞味期限の設定を誤ってしまう可能性があるということである。例えば、ある水産加工品のPCA培地での測定結果が102 cfu/g程度であったとしよう。この場合、菌数レベルとしては極めて低いと判断し腐敗するまで数日は大丈夫であろうと判断できる。しかしながら、実際にはPCA培地では増殖しないPhotobacterium属など水産物の腐敗に関与する菌群が106 cfu/g程度付着していた場合、出荷後すみやかに菌数は腐敗レベル(108 cfu/gレベル)に達する。結果として、想定より早く腐敗してしまうこととなり、先の見込みとは違った結果を引き起こすことになる。食品の品質を評価する際や賞味期限を考えていく際には、PCA培地で測定される一般生菌数は総菌数ではないということを頭の片隅におき、品質を評価するのに最適な指標菌を選択していくのが望ましい形である。 3. カルチャーインディペンデント食品の中にどのような菌がどの程度ついているのか?培地にすべての菌が生えるわけではないならどうしたらよいのか?この話題に入る前に、食品に付着している菌の測定が難しくなるもう一つの原因について触れたいと思う。食品、特に加工食品は、製造工程において、薬剤を用いた洗浄、加熱や冷却といった急激な温度変化、添加物の使用や乾燥や塩蔵などによる水分活性の低下など、短い時間内に多く処理が加えられる。このような処理は微生物にとっては極めて厳しい環境の変化であり、結果として細胞は傷つき、代謝は落ち、損傷状態に陥ってしまう。これらの環境変化が菌にとって厳しいものであるほど、死滅していく細胞は多くなり、結果として菌数を大きく減らすことになる。しかしながら、一部の細胞は単に傷ついた状態になるだけで死滅までには至らず残存する。このような損傷状態に陥った細胞は普通の培養法ではまず増殖しない。これらは損傷菌と呼ばれ、これを増殖させるには損傷回復を促す物質を 添加した培地が必要になってくる。実際、私たちの研究室では、細胞膜の損傷を見ることのできる試薬とリアルタイムPCRを組み合わせて使用し、食品の加工と細胞損傷の関係について評価してきたが、多くの加工処理が損傷菌の発生を引き起こしていることを明らかにしている。先に述べたように、培養法はすべての菌種が培養可能ではないということに加え、食品加工によって傷ついた菌も測定が難しくなるということにも留意する必要がある。ではどうすればよいのか?答えはカルチャーインディペンデント、つまり、培養に依存しない方法である。 4. 分子生物学的な手法と併用しては?多くの細菌の染色体DNAは1細胞あたり1つである。そのため菌数と染色体DNAのコピー数は同数ということになる。また、染色体DNAに含まれるほとんどの遺伝子は染色体上に1コピーしか存在していない。そのような遺伝子は1細胞あたり1つということになる。このため、リアルタイムPCRで1コピーのみ存在するその菌に特異的な遺伝子(もしくは領域)を定量することで、細菌の数を見積もることができる。この手法は食品業界でも広く普及し、様々な病原菌の定量手法が確立している。特に、食品中に病原体がいるのかいないのかという情報は早く結果が出たほうが良いに決まっているため、リアルタイムPCRを用いた迅速な定量法は自主衛生検査としても広く用いられている。また、特定の菌だけではなく、総菌数をリアルタイムPCRによって定量する技術も確立されており、一部はキットとして市販されている。これら定量法ではすべての細菌が共通に持っている遺伝子を標的とし、その遺伝子を定量することで菌数を算出することができる。この方法は先に述べたような問題を引き起こすことはないため、食品中の総菌数を知るには有効な方法の1つである。 5.どんな菌がいる?はリアルタイムPCRで測るのが難しいリアルタイムPCRなどを用いた検出法、定量法は総菌数測定を目的としたものを除けば対象とする菌ごとにそれぞれ検査を行う必要があり、ここにどんな菌がいるのかという微生物叢に関する情報を得ることはできない。現段階において微生物叢を把握する最も有効で広く用いられているのは次世代シーケンサーである。次世代シーケンサーは様々な用途に用いられているが、微生物分野での利用は微生物叢解析を目的としたアンプリコンシーケンスと微生物の全ゲノムを決定するためのシーケンスに大別される。細かな原理についてはここでは省略するが、次世代シーケンサーを用いたパイロシークエンスをはじめとするいくつかの方法はサンガーシーケンスに比べるとやや短めの塩基配列を同時に何十万本も解析することができ、その配列をアッセンブルすることで長い塩基配列情報を得ることも可能である。本稿では前者のアンプリコンシーケンスによる微生物叢解析を紹介しようと思う。アンプリコンシーケンスによる微生物叢の解析の概要は以下のとおりである。

このような流れで解析が行われ、その食品、環境における菌の構成割合を把握することが可能である。リボゾーマルDNAのコピー数は菌種により多少異なるため、PCRでの増幅段階において多少誤差が生じるが、概ねの構成割合を把握する上での問題は少ないと考えられている。少なくとも、嫌気菌なのでこの培地では全く生えない、損傷状態にあるのでコロニーとして現れないなどという培養法ならではの問題は生じない。この次世代シーケンサーを用いた菌叢解析を食品の現場に応用するとどのような利点があるのか実例を以下に紹介する。 6.実際に現場の衛生管理手法として次世代シーケンサーを使ってみた本節では、牛のと畜場における衛生管理手法として次世代シーケンサーを活用し、より高度な衛生管理を目指した例を紹介する。はじめに、牛のと畜場において高度な衛生管理を行う意義について簡単に触れたいと思う。令和3年(2021年)6月、国内のすべてのと畜場においてHACCPに基づく衛生管理が義務化された[1]。牛のと畜工程における生物的危害要因は、サルモネラ属菌や腸管出血性大腸菌などが対象とされており、これらを制御するための重要管理点(Critical control point: CCP)として、枝肉に付着する糞便や獣毛を目視で検出する枝肉検査や枝肉保冷庫の温度管理などが設定されている。一方で、と畜・解体処理においては加熱工程などの明確な殺菌工程が存在しないため、CCPを管理するだけでは不十分であり、枝肉への微生物汚染をいかに最低限に抑えることができるかが安全な食肉を製造する上で重要となる。更に、近年では、国を挙げて農林水産物・食品の輸出を促進する方向にあり、牛肉においても2030年までに輸出額を3600億円にまで引き上げる目標が掲げられている[2]。黒毛和種の肉質を低下させることなく海外に輸出するためには、船便を用いた冷蔵輸出が最適であると考えられるが、冷蔵条件下では一部の低温増殖性の微生物が増殖し、腐敗を引き起こす可能性がある。そのため、微生物汚染の極めて少ない牛肉、すなわち賞味期限の長い牛肉を製造することが重要である。それを可能にするためには、牛のと畜工程において、どの工程でどのような微生物が枝肉を汚染しやすいのかを把握することが必須である。 図1に牛のと畜工程の一例を示す。

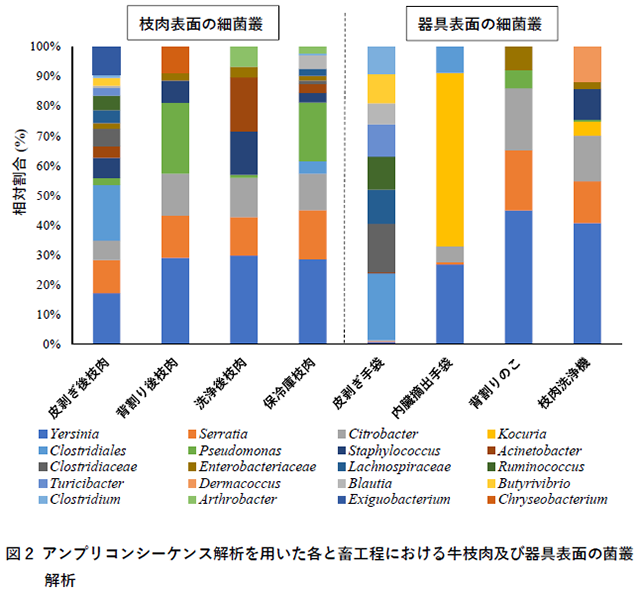

牛の解体工程は複数の作業に分かれており、様々な種類の器具を使用する。本研究室で昨年度取り組んだ研究では、牛のと畜工程において、同一個体の牛を追跡し、各工程において枝肉表面、使用した器具及び作業員の手袋のふき取り検査を行った。これらのふき取り検体について、従来の培養法による菌数測定を行うとともに、微生物叢の変遷を調べるため、次世代シーケンサーを用いたアンプリコンシーケンス解析を行った。 皮剥ぎ工程後の枝肉表面では、クロストリジウム目に属する菌群が多く付着しており、全体の約20%を占めていた(図2)。

皮剥ぎ工程の従業員の手袋の細菌叢においても、クロストリジウム目に属する菌群が40%ほどを占めており、皮剥ぎ工程で手袋を介し枝肉表面に微生物汚染が起こった可能性が考えられた。これらの菌群は偏性嫌気性であり、通常の一般生菌数を計測するための培養条件では測定できない。このクロストリジウム属菌が賞味期限の延長を目指す上で如何に厄介な存在であるかについては後ほど説明する。背割り工程及び枝肉洗浄工程後では、枝肉表面の菌叢はYersinia属、Serratia属及びCitrobacter属などの腸内細菌科菌群が50%以上を占めていた。これらの細菌叢は背割りのこの細菌叢と近似しており、背割り工程はと体を二分割にする工程であることから、背割りのこを介し腸内細菌科菌群の汚染を背割り断面に広げている可能性が示唆された。興味深いことに、内臓摘出の作業員の手袋は、そのほかの器具類と全く細菌叢が異なっており、Kocuria属が約半数を占めていた。このサンプリングは複数回繰り返しているが、内臓摘出に使用するナイフや手袋ではKocuria属が細菌叢の大半を占める傾向にあった。一方で、最終工程後の枝肉からKocuria属が検出されることはほとんどなく、内臓摘出工程は枝肉への微生物汚染の蓄積に大きく関与しないことが示唆された。このように、牛のと畜工程の各段階において、枝肉および使用器具に付着する微生物叢の変遷を解析することで、どの工程が枝肉への微生物汚染に関与しているのか、新たな知見を得ることができた。このような好気性菌から偏性嫌気性菌も含めた微生物動態の網羅的な解析は、これまでの培養法では到底なしえないことであったが、次世代シーケンサーを使用することで短時間かつ正確に把握することが可能であった。アンプリコンシーケンス解析は現場の実態を明らかにするパワフルなツールであり、食品製造現場における衛生管理手法として今後活用されることが望まれる。 最近、アンプリコンシーケンス解析が食肉の腐敗フローラを調べる上で非常に役に立った事例があり、最後にそれを紹介する。牛部分肉を4℃で長期間保存する試験を行った際、保存160日を超えた時点で真空包装内にガスが発生し、膨張腐敗が起きた(図3)。

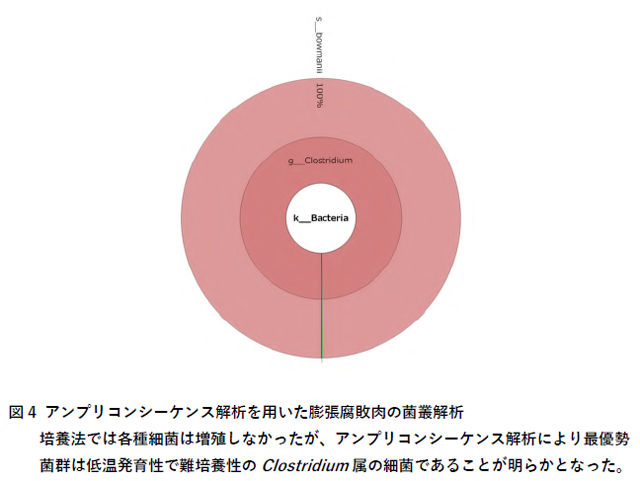

この膨張腐敗を起こした原因菌を探るため、牛部分肉の細菌検査を行ったところ、一般生菌数、低温性菌数、嫌気性菌数及び乳酸菌数は全て検出限界以下であった。そこで、牛肉ホモジネート液からDNAを抽出し、アンプリコンシーケンス解析を行った。その結果、牛肉中の細菌叢のうち99.9%をClostridium bowmaniiという細菌が占めていることが明らかになった(図4)。

本菌をはじめとする低温発育性のClostridium属菌はこれまでに7種ほど報告されており、4℃といった低温条件下でも増殖し、“Blown pack spoilage”と呼ばれる腐敗を引き起こすことが知られている[3]。このような菌群は低温でも増殖してしまうため、温度管理による増殖抑制は不可能であり、牛部分肉に付着した場合、冷蔵流通中に腐敗を引き起こしてしまう。そのため、低温発育性Clostridium属菌を牛解体時に枝肉に付着させないことが最も重要だと考えられている。図2の細菌叢解析の結果を見ると、皮剥ぎ工程において、枝肉や器具類にクロストリジウム目に属する菌群が多く付着していることが分かる。クロストリジウム属菌は生息場所や挙動が類似していることを考慮すると、低温発育性Clostridium属菌も同様の動態であることが推察される。すなわち、牛の解体工程において、低温発育性Clostridium属菌を枝肉に付着させないためには、皮剥ぎ工程が最も重要であり、この工程における枝肉への微生物汚染を防ぐことが、より賞味期限の長い牛肉を製造するために注視するべき工程であると結論づけられる。低温発育性Clostridium属菌は難培養性であるため、培養法の結果のみを信じてしまうと真の腐敗原因は分からず真相は闇の中であるが、このようにカルチャーインディペンデントな方法を用いることで、より広い視野で実態を把握することができる。 7.最後に近年、食品の流通はより複雑になり、国際取引をする機会も多くなってきている。日本は島国であるため、食品を安く海外に運ぼうとする場合、どうしても船便を使う必要が出てきてしまい、冷凍以外の選択肢を選ぶ場合には、食品の賞味期限を延ばす必要が出てくる。食品の衛生指標菌は、もともとは食品の衛生状態が良くなかった時代に国民の健康を守るために設けられたものであると理解できるが、昨今の食品に求められるレベルは、安全はもとより、想定される極めて長い流通期間に微生物による変質を引き起こさないという保証が必要なところまで来ている。冷蔵条件において長い賞味期限を付与するには、食品の製造段階から微生物の汚染を極めて低く抑えておく必要があり、特に最終工程で加熱などの殺菌工程がない食品については、ライン上の徹底した微生物モニタリングが必要となってくる。従来の培養法は食品の品質や潜在的な問題点を我々に気づかせてくれる重要な検査ではあるが、本稿で述べたように万能ではない。今後は、これまで見逃してきていた微生物群が食品の品質に深くかかわっていることも念頭に、それらを可視化していくにはどのような方法が適切であるのか、正しく選択していく必要があるように感じている。 参考文献

略歴高橋 肇 東京海洋大学 学術研究院 食品生産科学部門 教授

2022年4月~ 現職

中村 綾花 東京海洋大学 学術研究院 食品生産科学部門 博士研究員

サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |