|

ホルミシスの視点から考えるファイトケミカルの作用機構

兵庫県立大学 環境人間学部

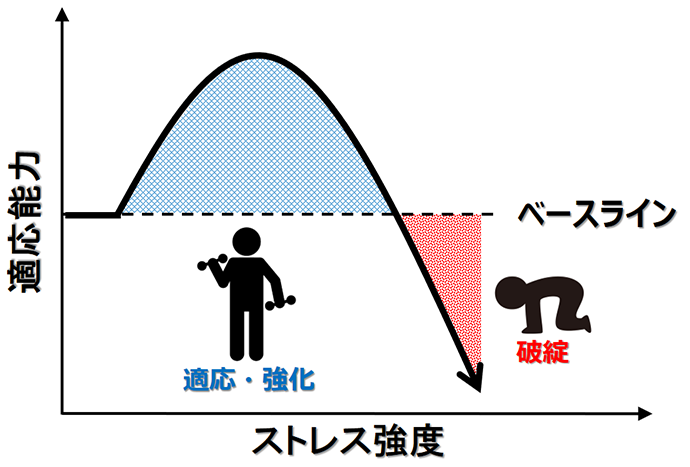

教授 村上 明 1.はじめに昔話をすると若者に敬遠されるのは世の常である。私は職業柄、学生と接する機会が多いため、この落とし穴にはまらないよう、なるべく気をつけているつもりだ。たとえば、「どうしたらプレゼンテーションが上手くなるか」という話になった場合、「自分が学生だった頃は、スライドの隅から隅まで厳しくチェックされ、ちょっとした文言の誤使用でも威圧的な態度できつく注意されたものだ」と言いたいところをグッと我慢する。 しかし結果として、そうした厳しい指導が現在の自分のスキルの基盤となっていることは揺るぎようのない事実だから、短絡的に「ブラックラボ」とは言えない。また、昔はこれがスタンダードであったという見方もできよう。 間違いなく言えることは、昔のこうした「過剰ストレス」時代は、学生に対して、まるで腫物をさわるような姿勢が求められる現在とは隔世の感があるということだ。シビアな状況を繰り返し体験し、それらを一応は乗り切れたことが財産になっている自分の場合は幸せだが、メンタルが弱い場合、休学・退学するケースもあっただろう。 このように、ストレスに暴露されても、その強さが許容範囲内であれば、結果的に新たなストレス耐性が生じるが、閾値を超えた場合は様々な形での破綻が起こる。そして、ふと思ったが、教員によるストレス負荷強度と学生の耐性というのは、昔に比べると、それぞれの絶対値は大きく減少したものの、相対値としてはあまり変わらない、と言えるのかも知れない。 前置きが長くなって恐縮だが、上記のメンタル問題の例に見られるように、適度なストレス負荷による防御・適応能の強化現象は「ホルミシス(hormesis)」と呼ばれている。 著者らは近年、緑茶ポリフェノールの脂肪分解機構にホルミシスが関与していることを見出し、本質的な作用機構の可能性として提示している。本稿では、こうした研究成果に至った背景を含めて、その概要を述べてみたい。 2.植物におけるファイトケミカルの存在意義健康食品の素材はどのような生物に由来するのだろう。たとえば、EPAやDHAなどの高度不飽和脂肪酸は魚類であり、腸内細菌叢の改善に有効とされる乳酸菌やビフィズス菌は微生物だ。一方、多くの健康食品には、ファイトケミカルを含む植物由来成分が使用されている。 「肉類の食べ過ぎは健康にはマイナスであるが、野菜や果物は体に良い」と一般的に認識されているが、そもそも、この理由は何だろう。それは当然、「植物にはヒトの健康に役立つ成分が豊富だから」ということになるが、それでは「健康成分の多くはなぜ植物に多く、動物には少ないのか」と興味の域を広げて考えてみたい。 この問いを別角度から眺めてみると、「植物はなぜファイトケミカルを生合成し、動物はそうした化学物質を作らないのか」ということにもなろう。この疑問に答えるには、植物と動物との生物学的な差異を考える必要がある。すなわち、単純に「動物はその文字のごとく動けるが植物は原則的に動けない」という観点だ。 たとえば日差しが強くなった場合、動物は日陰へ移動することができる。しかし、植物はそれが叶わないために、ポリフェノールやカロテノイドを生合成することで紫外線による酸化損傷から身を守ろうとする。また、常に昆虫や微生物の侵入という危機にさらされているが、忌避活性や抗菌活性を持つファイトケミカルを作ることができれば対抗可能となる。そうした意味において、現在、繁茂している植物は基本的に勝ち組ばかりだと言えよう。 このように、ポリフェノール、テルペノイド、アルカロイド、含硫化合物など様々なファイトケミカルは植物が環境ストレスに対抗するために生合成していることは自明である。 3.低い生物利用性が意味すること食品は莫大な数の化学物質の集合体である。消化管は、それらの中から生命維持や成長に必要な栄養素だけを選択的に認識・吸収する。同時に、不要な異物をなるべく取り込まないことも重要だ。 多彩な機能性を示すことからファイトケミカルは、「体に必要・栄養素」などのイメージを持たれることもあるが、これは明らかな誤解である。前述のように、糖やアミノ酸のような栄養素は特定のトランスポーターによって積極的に吸収されるが、ファイトケミカルには基本的に体内へ取り込まれる仕組みがない(偶然的に栄養素のトランスポーターに「相乗り」して吸収されるケースもあるが、それは「体はファイトケミカルを必要としている」という意味ではない)。さらに、ごく微量のファイトケミカルが受動拡散で血中へ入ったとしても、薬物代謝機構により速やかに解毒・排泄されることが知られている[1]。 前述のように、ファイトケミカルを「第7の栄養素」と称している例もときおり見られるが、事実は全く逆であり、むしろ薬物や毒物に近い異物と認識するべきである。こうした「ファイトケミカルは招かれざる客」という認識が作用機構の本質的な理解には必須であると著者は考えている。 4.ホルミシスホルミシスは、「ストレス強度が適度であれば適応機構が活性化し、ストレス耐性など、結果的に好ましい機能性が現れる現象」として古くから薬理学・毒性学分野などで注目されてきた(図1)[2]。

図1 ホルミシスの概念

身の回りで起こるホルミシス関連現象としては、たとえば、紫外線に適度に当たれば皮膚が強くなることやトレーニングによる筋力アップなどの例が挙げられる。 生体は常に様々な種類のストレスに暴露されているが、それらに対して特異的な防御機構を備えている。酸化ストレスに暴露されると抗酸化酵素が誘導され、遺伝子変異には遺伝子修復酵素、タンパク質変性ストレスに対しては分子シャペロンが誘導される。また、化学物質に暴露された場合は、薬物代謝酵素の発現量を高めることで細胞は解毒・適応を図る。もちろん、こうした防御機構はストレス強度が適度な範囲でしか活性化せず、許容範囲を超えた場合は、細胞・組織・個体レベルで破綻が起こる。 2011年の福島原発事故の際に「放射線ホルミシス」という言葉がメディアなどで取り挙げられた。これは、「適度な放射線量であれば防御機構が活性化し、結果として酸化ストレスやそれによる遺伝子変異に対する耐性が強化される」という考えである。このような現象が現実的に起こるかと問われれば、私としては「あり得る」と答える。しかし当然、「あり得る」ということは「限られた条件下では起こるだろうが普遍性はない」という意味である。 さらに、この概念を予防や治療に応用する、つまり適度な放射線暴露によってベネフィットを得ようとするアプローチには否定的だ。なぜなら、「適切な量」を個人個人で設定することは事実上、不可能であり、逆に害作用が出てしまう潜在的リスクを避けることは難しいからだ。 すなわち、ホルミシスは自然界の現象としてはよく理解できるが、それを何らかの形でヒトへ応用することは現状では極めて困難である。 5.ホルミシスを介した機能性の発現機構まず、著者らがファイトケミカルの作用機構としてホルミシスに着眼した経緯について紹介したい。ゼルンボン(zerumbone)はハナショウガ(Zingiber zerumbet Smith)の根茎に含まれるセスキテルペンであり、我々はその発がん予防・抗炎症作用を明らかにしてきた。 作用機構を検討したところ、炎症に関わるシクロオキシゲナーゼ-2の誘導を抑制し、また生体防御に関わる転写因子Nrf2の活性化能を有することを見出した。しかし、細胞内における標的分子が不明であったため、ゼルンボンのアフィニティビーズ、ビオチン誘導体、結合タンパク質を特異的に認識する抗体などの分子プローブを作成し、標的分子を多角的に解析した。その結果、ゼルンボンの標的タンパク質の一つはNrf2の制御タンパク質Keap1であると同定できた[3]。 しかしながら、他の標的分子を究明する過程で驚くべき結果を得た。すなわち、培養細胞におけるゼルンボンの結合タンパク質を可視化した結果、細胞質のみならず核内にまで多様なタンパク質へ非特異的に結合することが明らかになったのである[4]。しかし、これは冷静に考えれば合理的な結果であると捉えることもできる。なぜなら、ゼルンボンを含むファイトケミカルは、薬剤と比べ分子量が小さく、比較的単純な構造を持つものが多く、細胞内のタンパク質と非特異的な相互作用を示すことは必然的とも言えるからだ。 この知見を得た当初は、「ゼルンボンの非特異的な結合は単なる副作用の側面なのだろう」との認識であった。しかし、非常に興味深いことに、後の実験により、本特性がゼルンボンの抗炎症機構に関与することが判明したのである [5]。つまり、細胞内タンパク質への非特異的な結合は、熱処理などと同様、タンパク質の変性を促し、これが許容範囲以下のストレス強度であれば、分子シャペロンの転写因子HSF1の活性化が起こることがわかった。 その後、ゼルンボンの抗炎症作用の一部がHSF1に依存的であることを証明し、細胞タンパク質に対するファイトケミカルの非特異的な結合が抗炎症作用に関与するという新奇な作用機構を見出した。これは、ファイトケミカルによるタンパク質ストレス効果がホルミシスを介して機能性を発現することを初めて提示した例である。 6.ポリフェノールのストレス負荷特性ゼルンボンは日本人がほとんど摂取しないファイトケミカルであるため、次に緑茶ポリフェノールに着目した。ポリフェノールももちろん、異物であるため、細胞に添加するとストレス応答が起こる。 その一例として重要なのは薬物代謝経路の活性化である。ポリフェノールに限らず、分子疎水性の高い化合物が受動拡散により細胞内に侵入した場合、薬物代謝酵素群はこれらを水溶性化した後、細胞外へ排出する。この時に、別の異物に対する排除能も高まるため、「デトックス効果」と認識することができる。 すなわち、日常的に摂取しているポリフェノールなどの「軽い毒」で解毒能を高めておけば、環境ホルモンや発がん物質のような「強い毒」が入ってきてもその毒性の緩和が期待できる。これを逆の視点で捉えると、デトックス効果を持つ物質は基本的に異物であることから、その過剰な摂取は控えるべきであろう。これは後述する、ファイトケミカルの過剰摂取による副作用につながるものと想定できる。 一方、ポリフェノールは抗酸化機能を有することで広く知られるが、濃度などの条件によっては、逆に酸化ストレスを誘導することも事実である[6]。それに加え、一部のポリフェノールはo-キノン構造への変換を経てタンパク質へ共有結合することも知られている[7]。こうした化学的特性は細胞内タンパク質の機能低下や失活につながる可能性があるという意味で、ゼルンボンと同様、「タンパク質ストレス」につながることも推定される。 7. 緑茶ポリフェノールの脂肪分解機構緑茶ポリフェノールが脂肪分解作用を有することは広く知られている。しかし、その作用機構については、脂質代謝に関与する遺伝子群の発現量の変動や酵素活性の制御作用なども報告されているが、その上流のイベント、すなわち、こうした下流の分子機構を動かす「引き金」については全く不明である。著者らは最近、この「引き金」に着目し、ポリフェノールによるストレス負荷とそれに対するホルミシス作用が関与している可能性を報告した[8]。以下にその概要を紹介する(図2)。

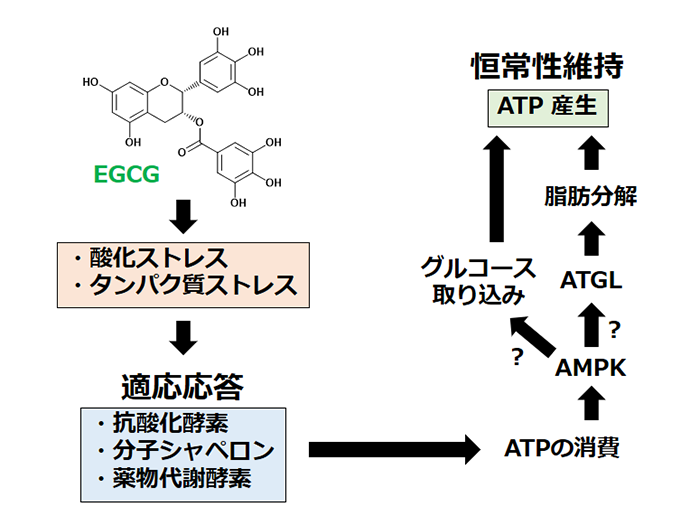

図2 EGCGの脂肪分解機構

緑茶カテキンのエピガロカテキンガレート(EGCG)を用い、分化Huh7肝臓細胞へ投与するとトリグリセリド(TG)量の減少が確認できたが、それに先立って、酸化ストレスやタンパク質ストレスを誘導することを見出した。一方、細胞はこれらのストレスに適応するため、抗酸化酵素や分子シャペロンのmRNA発現量を増加させ、さらには異物であるEGCGを一刻も早く排除するため、薬物代謝酵素を迅速に活性化した。 こうしたストレス負荷とそれに対する適応応答が脂肪分解作用に関連するか否かを解明するため、細胞内エネルギー代謝系に着目した。細胞はストレス圧が低い状態では、エネルギーを増殖などに充当するが、ストレス負荷時は適応応答に転用するのが原則である。したがって、上記した防御機構を活性化・維持するためにはATPが必要であると考えた。興味深いことに、この予想通り、細胞へEGCGを添加すると、細胞内ATPの減少作用、培地中グルコース濃度の減少、細胞内へのグルコースの取り込み量の増加が確認できた。 また、EGCGは飢餓耐性に重要なAMP依存性キナーゼ(AMPK)を活性化した一方で、TGの分解に関わる脂肪細胞特異的TGリパーゼ(adipose triglyceride lipase)の発現量を増加させた。さらに重要なことに、EGCGによって一時的に低下した細胞内ATP量は、TG分解開始後の時間帯ではコントロールよりも高くなっていた。これは恐らく、培地から取り込んだグルコースやTGの異化反応の結果であると推察している。 なお、著者らはクルクミン(香辛料ターメリックの主成分)のTG分解機構についてもほぼ同様な知見を得ている [9]。 実験動物における本作用機構の検証は今後の課題として残されているが、ストレス応答を介した本機構は過去に例のない、ユニークな知見であると考えている。 8. 過剰摂取による影響「ポリフェノールを含むファイトケミカルは異物であるからこそ機能性を示す」という具体例について、その概要を紹介した。ところで、異物であるという化学的特性を考慮すると、ファイトケミカルの過剰摂取は機能性どころか害作用をもたらすことが懸念される。事実、著者らは、緑茶ポリフェノールが中用量では機能性を示すが、高用量では肝臓や腎臓機能障害を起こすことを、マウスを用いた実験で報告している [10,11]。 テレビCM、あるいはときおり学会の場でさえも「機能性成分の含量は多ければ多いほど良い」というような主張を耳にする機会がある(これは戦後の栄養学における、「栄養素は豊富な方が良い」の名残であると著者は邪推している)。しかし、少なくともファイトケミカルに関しては、ホルミシス効果を起こすための「至適摂取量」が存在するはずである。しかし、現状ではそうした研究例は極めて少ない。 至適摂取量は、個人が持つストレス耐性度によって異なると考えるのが妥当である。つまり、年齢や性別、遺伝的体質、ライフスタイルや健康状態などにより様々であろう。 機能性食品が真に科学的なエビデンスをもって「効果がある」と宣言できるようになるためには、こうした点をクリアすることが必須であると考えている。 9. 「ケミカルトレーニング」の概念私たちは生まれてから死ぬまで食を摂り続ける。ヒトはなぜ野菜や果物を食べるのだろうか。もちろん、それらの味や香りを楽しむためという理由に加え、ビタミン、ミネラル、食物繊維などを摂取することが主目的だ。ファイトケミカルについて考えると、多くの場合は栄養成分取得の「ついで」に体内へ入ってきていると考えられる。 また、上述のように、「ファイトケミカルは異物」という事実を鑑みると、我々の体内、とくに消化管は慢性的に異物暴露されているとも想像できる。こうしたストレス負荷は生体防御機構を活性化できることからファイトケミカルの継続的な摂取は「ケミカルトレーニング」と称することができよう [12]。つまり、継続的な異物暴露が防御能を鍛える原因となる、という仮説である。ひいてはこれが健康増進や疾病予防に寄与すると考えるのは論理の飛躍があるだろうか。 一方、ケミカルトレーニングの概念はファイトケミカルの機能性発現機構を解析する上で重要なだけでなく、食習慣や食文化といった、全く違う側面にも関連するであろう。たとえば、幼少期は、おしなべて野菜や果物の味や臭いを嫌うが、こうした拒絶反応は多くの場合、成長につれ緩和されてくるという現象がある。また、飲酒に関してもアセトアルデヒドの代謝に支障がない遺伝体質の場合は、飲酒可能量は飲酒歴につれて増加してくることが多い。 これらの適応応答は、異物による刺激性・感受性の低下、さらには異物代謝能の増加が原因と思われるが、異物摂取と防御機構の強化(=ケミカルトレーニング)にも共通点があるのではないだろうか。 10.おわりに多彩な生理機能性を示すファイトケミカルは、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品にも多く用いられている。しかしながら、それらの作用機構についてはまだまだ不明な点が多く、標的分子の同定や本質的な機構解明が必要だ。 本稿では、ファイトケミカルの新しい作用機構としてホルミシスに着眼し、その概念の重要性を概説した。もちろん、この概念はこれまでに見出された作用機構を否定するものではなく、付加的なものであると捉えている。一方、このような多機能性は分子標的薬剤とは対照的なものであり、食品成分特有なものとして非常に興味深い。 さらに、ケミカルトレーニングの概念は健康食品への安易な依存に対して警鐘を鳴らす役割を持つのかも知れない。たとえば「幼いころから野菜を敬遠してきたが、健康診断の結果も悪いからサプリでファイトケミカルを摂ろう」という状況などは、「トレーニング不足」な状態での過剰摂取による害作用を招く危険性がある。 この予想はホルミシスの概念から強く支持できよう。例えば、日頃、ジョギングすらしない人がフルマラソンに挑戦することや急激な筋トレのやりすぎという状況にも酷似しているのではないだろうか。 参考文献

略歴

村上 明 兵庫県立大学・環境人間学部・教授

京都大学大学院農学研究科博士後期課程食品工学専攻修了(1992年)、近畿大学生物理工学部・助手(1994年)、京都大学大学院農学研究科食品生物科学専攻・助手(2002年)、兵庫県立大学環境人間学部・教授(2015年)、現在に至る。 農芸化学奨励賞(2001年)、日本癌学会奨励賞(2003年)、日本酸化ストレス学会・日本がん予防学会(評議員)、日本フードファクター学会(理事長)。 専門は食品機能学。 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |