|

時間栄養学と時間運動学

早稲田大学 先進理工学部

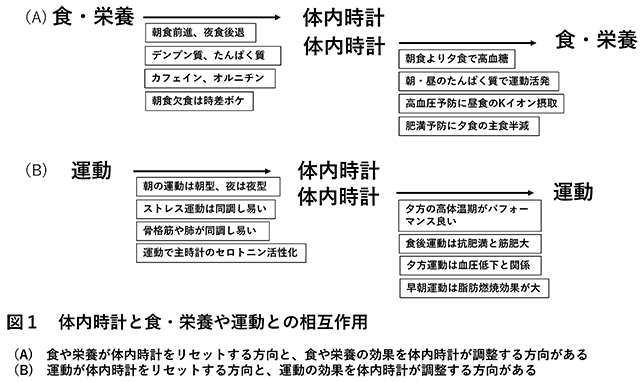

教授 柴田 重信 1.時間栄養学や時間運動学とは何か(図1)ショウジョウバエから時計遺伝子を発見したアメリカ人3名が2017年にノーベル医学生理学賞を受賞した。その後、哺乳動物でも発見された時計遺伝子は種々の生理機能の時間的制御に重要であることがわかってきた。時計遺伝子は脳の視交叉上核の主時計で、また末梢臓器にも強く発現する。主時計が指揮者で末梢時計が楽器となり、主時計からの指示を受けた末梢時計の演奏で全体がハーモニーを維持し、これが崩れると生体の不調が起こる。時計遺伝子に異常があるマウスは摂食リズムが乱れ肥満になり、ヒトでもシフトワークや極端な夜型で体内時計に負荷がかかりすぎる人は肥満や糖尿病のリスクが高まる。地球の自転周期は24時間であるが、体内時計のリズムは24時間より15-30分程度長いため、24時間に合わせる(同調、リセットと呼ぶ)必要がある。脳の主時計は朝の光で一時的に前進し24時間周期を刻む。一方、末梢時計は朝ご飯や朝から午前中の運動で24時間周期に合わせる。つまり朝の光や朝食、運動は人を朝型にするのに重要な刺激である。一方、遅い夜の光は主時計を遅くし、夜遅い食事や運動は末梢時計を遅らせ、その結果夜型にさせることになる。 時間栄養学は、体内時計と食・栄養の相互作用を調べる学問なので、食や栄養の体内時計に対する作用を調べる側面と、食や栄養の効き方が体内時計の影響を受ける側面がある(図1)。また、同様に時間運動学は、体内時計と運動の相互作用を調べる学問なので、運動の体内時計に対する作用を調べる側面と、運動の効果が体内時計の影響を受ける側面がある(図1)。

1.1 食・栄養の体内時計に対する作用の側面メラトニン受容体に作用する医薬品のラメルテオンと同様に、機能性食品が主時計や末梢時計をリセットできるか否かというのは興味がある。ヒトでもマウスでも食事の刺激は主時計のリズムに影響を与えない一方、末梢時計は食事の時間が刺激となり体内時計をリセットできる。1日3食とした場合にどの食事に同調するかという問いに対しては、一番長く絶食した後に取る食事で、リセットされること、すなわち朝食(breakfast=破る(break)絶食(fast))が重要であることがわかった。明暗周期を一定にして、朝の7時に点灯し、夜の11時に消灯するようにしながら、食事時間は7時、12時、17時として、主時計の視交叉上核の時計の指標としてメラトニン分泌リズムを調べ、末梢時計の指標としては皮下脂肪の時計遺伝子発現リズムを調べた研究がある。同一被験者を同じ明暗周期下で、食事時間のみ12時、17時、22時と5時間遅らせ、メラトニンと皮下脂肪の時計遺伝子発現リズムを調べた。その結果、光の明暗時間は変更していなので、食事時間をかえてもメラトニンのリズムには何ら変化は認められなかった。一方で、皮下脂肪のリズムは、食事を5時間遅らせた施行では、1-1.5時間程度遅れた。このことは主時計と末梢時計の間に一種の時差ボケ(朝食時差ボケ)が出来たことになる。つまり朝食欠食は末梢時計のみ夜型化させる可能性が示唆された。夕食を22時以降にすると末梢時計が夜型になったのを確認したマウスで、夕方の17時に夕食の半分を与え、22時以降に残りを与えるという分食を行ったところ、マウスの末梢時計の夜型化を防げた。したがって、ヒトの生活パターンを考えると、夕食が遅い人は日内リズムの夜型化を防ぐために分食がお勧めである。また、分食で主食を先に食べ、残りを遅い時間に食べると、主食による高血糖を防ぐことが、健常人でも2型糖尿病の人でも報告された(図1)。 食事による体内時計リセットのメカニズムはブドウ糖産生に続くインスリンの分泌と、インスリンの細胞内シグナルによることがわかっている。DHA・EPA、納豆や海藻に多いビタミンKなどもインスリン分泌を介して体内時計リセットに役立っている。また、糖尿病などでインスリンシグナルが使いにくい場合は、たんぱく質によるIGF-1の働きでリセット可能である。さらに朝食時にカフェインが入った飲料も朝のリセットに効果的である(図1)。体内時計をリセットさせそうな機能性食品としては、オルニチン、ノビレチン、L-セリン、ウロリチンA、難消化性スターチ、水溶性食物繊維などが知られている。 1.2 食や栄養の効き方が体内時計の影響を受ける側面体内時計は生体機能の時間管理を行っているので、種々の代謝機能や生化学反応は時間帯で異なることは十分考えられる。食・栄養も生体に入ると、薬物と同様に生体と相互作用をする。例えばたんぱく質を摂って、それが筋肥大に寄与する場面を考える。胃・腸での酵素分解、腸管からのアミノ酸やペプチドとしての吸収、血液の循環速度による筋肉への輸送、筋肉での筋合成と分解、アミノ酸の窒素成分の腎臓での尿素としての排泄、といったプロセスが重要であるが、各ステップに体内時計の制御が深く関わってくることが分かっている。また、朝食と夕食を単純に考えてみても、今から活動的になる前の食事と、今から寝ようとする前の食事では意味が違うだろうと容易に想像できる。例えば、全く同じ内容の食事を朝食で食べた場合と、夕食で食べた場合の血糖値の推移とインスリン分泌を調べると、朝食の場合は、インスリンの感受性が高く血糖値が速やかに基準値に戻るが、夕食の場合は、インスリンの効きが悪く、高血糖が続く。特に夕食が遅いと血糖値が戻るまでに高血糖のまま睡眠に入ることになり、血糖を下げることがより出来にくくなり、消費されない高血糖は脂肪合成に回される(図1)。

(1)血糖、肥満代謝系と時間栄養 我々は、緑茶成分のカテキンを摂取した場合、血糖抑制作用は朝食時より夕食時で効果的であると報告している。げっ歯類とヒトいずれでもリコピンや魚油(DHA,EPA)など脂溶性の食品成分は夕方の摂取より朝方の摂取で血中濃度が高く、魚油の中性脂肪低下効果も夜摂取より朝摂取で強く出現する(図1)。朝食では胆汁酸分泌が高いために脂溶性物質は吸収が良い可能性が指摘される。ラットのセサミン投与も朝投与で血中の総コレステロールが低下し、肝臓でのコレステロール合成酵素の遺伝子発現も低下していた。イヌリンを多く含む菊芋の朝食と夕食摂取を比較したところ、いずれの食事でも、菊芋は血糖値の上昇を緩やかにした。一方、朝の菊芋摂取は昼食や夕食の血糖上昇も穏やかにし(セカンドミール効果と呼ぶ)、夕摂取に比較して便秘解消や、糞便の善玉菌の割合の増加を血糖抑制依存的に示した。たんぱく質の摂取も朝に低く、絶対量でも相対量でも朝にたんぱく質を多く摂る人は、筋量が多く握力も高めであった。また高齢者に乳たんぱく10gを朝食に介入すると夕食の介入に比較して筋量が増大した。身体活動量の大きさと朝や昼のたんぱく質摂取量には正の相関が見られ、夜のたんぱく質摂取には見られなかった。以上から、特に高齢者は朝のたんぱく質摂取が筋肉保持、ひいては血糖コントロールに重要であろう。 「あすけん」アプリのユーザーは減量目的の人が多い。実際2ケ月の経過でBMIの変化と、朝昼夕の3大栄養素の摂取量との関係を調べると、昼・夕のたんぱく質の摂取は痩せる方向に、昼・夕の炭水化物と脂肪の摂取は肥満方向に関連した。そこで肥満防止に時間栄養ダイエット法を1ケ月間WEB介入した研究成果を簡潔に述べる。肥満予防にプチ断食が流行っているが、1週間に1-2回の24時間断食、あるいは毎食を70-80%量にする方法などがあるが、実効性・簡便性を考えると1日の中での断食が良い。糖尿病改善には14から16時間の断食が効果的だという論文があるが、実効性から①12時間断食を行った。脂肪量の調整は難しいことと、夕食は炭水化物の摂取が多いことから、②夕食の主食を半分にした。次に朝昼夕の食事摂取の比率を調べると、朝2-2.5、昼3、夕4.5-5のような比率が多いので、朝食量を増やすことを目的に③朝昼夕の比を3:3:3とする。その結果、実行できた人は一か月で900g近く減量できた。クラスター解析を行うと、やはり、夕食の炭水化物の半減がダイエットへの寄与率が大きいことがわかった(図1)。

(2)血圧と時間栄養 高塩分食が高血圧の原因の一つであり、日本人は塩化ナトリウムの摂取が相変わらず高い。一方、塩化カリウムは腎臓からのNaイオンの排泄を促進させ高血圧には予防的に働く。また、コレステロール、飽和脂肪酸の過剰摂取は、動脈硬化を促進させ、結果的に高血圧となる。ここでは「あすけん」ユーザーを対象に、3大栄養素、コレステロール、食物繊維、飽和脂肪酸ならびに、塩化ナトリウムや塩化カリウムの摂取を朝食、昼食、夕食毎に集計し、これらの摂取と血圧との相関性について調べた。年齢や性別を補正しても、昼食のNa/K比が高いと血圧に正の相関が、また昼食のK摂取と血圧に負の相関がみられた。つまり、Kイオンの含量が多い野菜類の摂取が昼食で少ないことが血圧上昇と関連している可能性が指摘される。また、飽和脂肪酸は夕食の摂取と血圧に強い正の相関が見られることから、飽和脂肪酸を含む動物性脂肪の夕食時摂取は動脈硬化が進み血圧が上がる可能性が指摘できた。 2.1 運動の体内時計に対する作用の側面運動は運動に伴う覚醒やストレスなどが要因となってマウスの主時計も末梢時計もリセット効果を有することが報告されている(図1)。特に非活動期にわざと運動をさせると、運動が主時計のリズムを同調させるようになり、この作用にはセロトニン神経やGABA神経の活性化が関わっている。一方、運動は末梢時計、特に運動に関連する肺や骨格筋の時計遺伝子発現をリセットすることが知られている。我々の研究では、輪回し運動よりストレスがかかる強制走行運動の方が末梢時計のリセット効果が強いこと、このリセット効果は交感神経や副腎皮質ステロイドホルモンの分泌阻害でブロックされるので、運動による体内時計リセットにはストレス反応が強く関わっていることになる(図1)。マウスの活動期初期(ヒトの午前中)の運動は体内時計を前進させ、非活動期(ヒトの午後7時以降の遅い時間)の運動は後退させる。メラトニン代謝物で調べたヒトの研究では、午前中から午後すぐまでは体内時計を前進させ、午後7時以降の遅い時間では後退させることが報告された。我々は人の調査研究で、朝型夜型のスコアと時間帯別の運動の有無についての関連を調べた。「運動する習慣がありますか」という質問に対しては、運動習慣は朝型と正の相関があった。一方で、朝から午前中に運動習慣があると答えた人は朝型に、夕方から夜に運動習慣があると答えた人は夜型に関連していた。したがって、個人的な習慣を調べるためには時間軸を意識した質問が重要であることがわかった。 2.2 運動の効果が体内時計の影響を受ける側面運動は、健康の維持・増進だけでなく、肥満予防にも有効である。定期的な運動はエネルギー消費量を増加させ、糖尿病や肥満を予防・改善する。そのため、健康の維持・増進のための有効な運動ガイドラインが示されており、推奨される運動量や運動継続時間が示されている。しかしながら、運動タイミングに関しては言及はなされていない。その理由の一つとして、運動のタイミングの生体に与える影響について十分な検討がなされていないことがあげられる。 一般的に運動のタイミングとしては、体温が高い夕方で運動効果が大きいことが知られている。しかしながら朝型と夜型では最高のパフォーマンスが出来る時間帯が異なるので要注意である。朝型や中間型の人では自転車漕ぎのパフォーマンスは午後3-5時頃が一番高いが、夜型の人では午後10時頃が一番高い(図1)。また、本番の時間帯に合わせた時間帯で練習を行う方が、良い成績が出やすい。体内時計は後退させるより前進させるのに日数を要するので、ナイトタイムの競技からデイタイムに移行する方がパフォーマンスの低下が起こりやすい。 運動トレーニングは、筋肉たんぱく質代謝回転のバランスを制御することにより、筋肉サイズを増加および維持させる。 24週間の持久力トレーニングと筋力トレーニングの組み合わせは、筋肉の肥大を誘発し、夕方のトレーニングは、朝の同じトレーニングと比較して、筋肉の断面積をおおきくする。これらの結果は、夕方がトレーニング誘発性筋肥大を促進する最適なタイミングであることを示唆しているが、その詳細なメカニズムは不明である。 我々はマウスを用いて、運動して食餌をした場合と、食餌後に運動をした場合の腓腹筋の筋量に対する影響を調べた。その結果、4時間の運動時間を昼間に固定し、その前後に4時間食餌が取れるスケジュールでも、食餌時間を昼の4時間に固定し、朝運動と夕運動の2群を設定し、1月後に腓腹筋量を測定した。その結果、いずれの条件でも、食餌後に運動するスケジュールの方が有意に筋肥大をもたらした。恐らく、摂取したたんぱく質、アミノ酸が、運動負荷により効率的に筋肥大を起こしたものと考えた(図1)。 次に、マウスの食餌時間を非活動期に設定すると、筋肥大に影響を及ぼすか否かについて調べた。マウスの片方の足をギブスで固定すると、反対側の足に負荷がかかり、筋肥大が起こる。正常な時間に食していたマウスに比較して、非活動期に食餌をしていたマウスはこの代償性の筋肥大が起こりにくかった。したがって、運動負荷による筋量、筋力などは、適切な時間にたんぱく質が摂取されていることが重要であろう。 高血圧予防効果としての運動も夕方運動と血圧との間に負の相関があるため、夕方運動が高血圧予防にも適しているかも知れない。また、肥満予防にも夕方の運動は適しているが、エネルギー基質として脂肪を燃焼させるには、早朝の食事前の運動が効果的である。しかしながら早朝運動は心血管に対する過剰負荷を注意する必要がある。 参考総説と著書

略歴

柴田 重信 早稲田大学 先進理工学部 教授

サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |