|

健康増進・疾患予防におけるビタミンDの役割

神戸学院大学 栄養学部

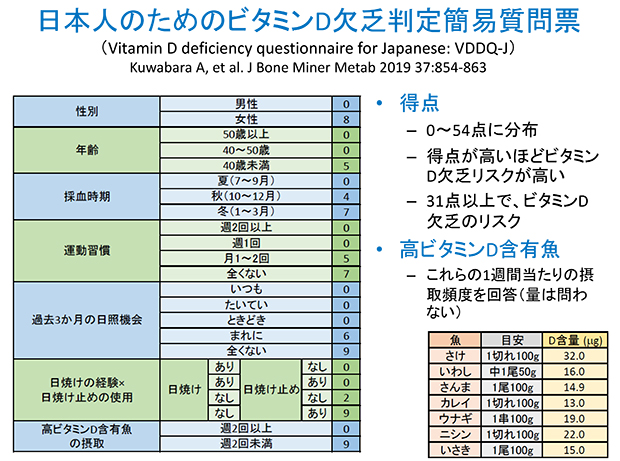

教授 田中 清 ビタミン欠乏と不足ビタミンの欠乏(deficiency)により、特徴的な症状を呈する欠乏症が起こる。その中で、日本において最も良く知られているのは、ビタミンB1欠乏による脚気であり、かつては結核と並んで、日本の国民病と言われていた。またビタミンC欠乏により、コラーゲン合成障害の結果血管が脆くなり、出血傾向をきたす壊血病は、多くの船員に恐れられた。それ以外にも、ビタミンD欠乏によるくる病・骨軟化症、ビタミンK欠乏による出血傾向など、多くの欠乏症が知られている。 しかし多数のビタミンが見出され、これら疾患の原因が明らかとなり、欠乏しているビタミンを補充することができるようになったことにより、ビタミン欠乏症患者は激減し、重症のビタミン欠乏症は、日本をはじめとする先進国においては、おおむね克服されたものと考えられ、健康増進や、疾患予防におけるビタミンの意義が軽視されがちである。 一方ビタミン不足(insufficiency)は欠乏より軽度の状態であり、この場合、上記のような典型的症状を伴う欠乏症は起こらないが、種々の疾患リスクが増加する1)。不足の意義が最もよく研究されているのはビタミンDであり、以下ビタミンDについて述べる。 ビタミンD欠乏とビタミンD不足ビタミンDの最も基本的な役割は、腸管からのカルシウム・リンの吸収促進である。骨はしばしばビルに例えられる。鉄筋による枠組み+コンクリートでビルができるように、骨はコラーゲンを中心としたたんぱく質の枠組みの上に、リン酸カルシウムが沈着して(石灰化)形成される。重症のビタミンD欠乏症においては、たんぱく質の枠組みができても、リン酸カルシウムが沈着していない状態(石灰化障害)が起こり、小児期に起こったものをくる病、成人に起こったものを骨軟化症という。 カルシウムは非常に偏った分布を示す。普通の体重の人では、体内に約1kgのカルシウムがあり、その99%は骨と歯にある。残り1%のカルシウムについて、細胞外カルシウムイオン濃度が1~2mMなのに対し、細胞内カルシウムイオン濃度は数十nMと、約10,000倍もの勾配があり、このように極端に偏った分布をするイオンは他にない。細胞外から細胞内にカルシウムイオンが流入すると細胞は興奮するので、細胞外液・血液のカルシウムイオン濃度を一定に保つことは。生命維持に欠かせない。 骨のカルシウムは2つの役割を果たしている。1つは硬い組織として体を支えることであるが、もう1つは、カルシウム貯蔵庫である。海に棲む生物は、カルシウムの豊富な海水に囲まれており、カルシウム不足のリスクは低いが、生物が上陸すると、カルシウム不足のリスクが高くなり、このため骨に大量のカルシウムを蓄えるようになったと、考えられている。 血液中カルシウムは手持ちの現金、骨のカルシウムは、カルシウム銀行の預金残高に例えられる。手持ちの現金が乏しくなると、預金を引き出すように、血液中カルシウムイオン濃度が低下すると、骨が壊され(骨吸収)、骨のカルシウムが血液に供給されて、血液中カルシウム濃度が維持される。ビタミンD不足により、腸管からのカルシウム吸収が低下し、血液中カルシウム濃度が低下傾向となり、その結果骨吸収が亢進し、骨折リスクが高まる。 ビタミンDの供給源本来ビタミンは、体内で合成できず、食事から摂取する必要のある栄養素だが、ビタミンDは、紫外線の作用により、皮膚でかなりの量が産生されるという特徴がある。きのこなど植物性食品にはビタミンD2(エルゴカルシフェロール)、魚など動物性食品にはビタミンD3(コレカルシフェロール)が含まれる。なお魚のビタミンDには食物連鎖が関わっており、紫外線によりプランクトンの体内でビタミンDが生成し、それを魚が食べ、さらに大きな魚が…という食連連鎖の結果、脂ののった大きな魚には、ビタミンDが豊富に含まれる。ビタミンD栄養状態の規定因子としては、日照量・脂ののった魚の摂取量が重要である。 ビタミンD栄養状態の指標とビタミンD不足者の割合ビタミンDは、肝臓において25ヒドロキシビタミンD[25(OH)D]、次いで腎臓において1α,25ヒドロキシビタミンD[1α,25(OH)2D]に代謝される。1α,25(OH)2Dはホルモンであり、受容体VDRを介して種々の遺伝子発現を調整し、その血中濃度は厳密に調節されており、ビタミンD欠乏状態であっても低下せず、ビタミンD栄養状態の指標にはならない。血中25(OH)Dが、ビタミンD栄養状態の最も良い指標である。 最近発表された判定指針によると、血中25(OH)D濃度30ng/mL以上が充足、20~30ng/mLが不足、20ng/mL未満が欠乏とされている2)。なお25(OH)D濃度についてはモル濃度表示も用いられ、1ng/mL=2.5nmol/L、すなわち20ng/mL=50nmol/Lである。またビタミンDについても2つの表記が用いられ、1μg=40IUである。 ビタミン不足者の割合は極めて高く、運動器疾患に関する日本の代表的研究であるROAD Studyにおいて、年齢を問わず、男性の約7割、女性の約9割において、血液中25(OH)D濃度が30ng/mL未満、すなわちビタミンD欠乏または不足であった3)。同様の結果は他の調査でも報告され、日本人のほとんどはビタミンDが足りていない。世界的にも欠乏・不足者の割合は非常に高く、「ビタミンD欠乏症パンデミック」という言葉すらある。 ビタミンDの食事摂取基準日本人の食事摂取基準(以下摂取基準)は、エネルギーや栄養素摂取量の目安を示すものである。厚生労働省により5年ごとに改定され、2020年版が現行である4)。栄養素に対しては、欠乏回避のための量として推定平均必要量(EAR)・推奨量(RDA)・目安量(AI)、過剰摂取による健康障害回避の量として耐容上限量(UL)、生活習慣病の一次予防のための量として目標量(DG)が定められ、ビタミンDに関しては、AIとULが策定されている。 その集団において、その栄養素不足者がほとんどいない場合、健康人の摂取の中央値をAIとするのが、最も代表的なAIの定め方であり、これに基づき、2015年版ではビタミンDのAIは5.5μg/日とされた。しかし上述のように、ビタミンD欠乏不足者の割合が非常に高いことが明らかになると、「その集団において、その栄養素不足者がほとんどいない場合」という大前提が崩れ、もはや健康人の摂取の中央値をAIとすることはできなくなった。 2020年版では、「骨折リスクを上昇させないのに必要な量-日照により産生される量」をビタミンDの必要量とし、骨折リスクを上昇させないのに必要なビタミンD摂取量は、アメリカ・カナダの食事摂取基準に準じて15μg/日とされた。日照による産生量に関して、中島(国立環境研究所)らは、国内3地域(札幌・つくば・那覇)において、7月・12月に、日照により皮膚で産生されるビタミンD量を算出した。7月は各地域とも現実的な日照時間にてビタミンD産生が期待できるが、12月の札幌では、正午の日照で76.4分だが、9時では497.4分、15時では2741.7分と、現実的に困難な日照時間が必要であり、日照により皮膚でのビタミンD産生が期待できるのは、正午前後の限られた時間のみと考えられた5)。AIは大多数の人にとって不足しない量なので、冬の札幌であっても5μgは産生できるものとして、15μgから5μgを引いた10μgを必要量とし、実現可能性に鑑みて、摂取の現状を考慮して8.5μg/日が目安量とされた。250 μg/日未満では高カルシウム血症の報告は見られないため、これを健康障害非発現量とし、不確実性因子を2.5として、ULを100 μg/日とした。 摂取基準が定められると、示された数字が独り歩きする傾向があるが、それは正しくない。ビタミンDに関しては特にこの点が重要であり、ビタミンDの特質を考え、摂取基準に示された値の弾力的運用が求められる。成人の目安量が8.5μg/日と書かれていても、必ずその値を用いるのではない。日照により産生されるので、夏期・低緯度地域ではより少ない摂取量で足りるが、外出機会の乏しい高齢者などでは、より多い量を要する可能性がある。 ビタミンD不足と他の疾患リスク活性型ビタミンDは、受容体VDRを介して作用するホルモンであり、近年ビタミンDは、カルシウム代謝調節作用以外にも、全身的に多くの作用を発揮することが明らかとなっており、その中で最も注目されているのが、筋肉における作用、筋力・日常生活動作(ADL)・転倒リスクとの関連である。ビタミンDは筋力維持に必要であり、ビタミンD不足は、筋力低下・転倒のリスクである。椎体骨折以外の骨粗鬆症性骨折は、そのほとんどが転倒によって起こるので、転倒予防は骨強度を増すことと並んで、重要な骨折予防対策である6)。すなわち、ビタミンD不足は骨強度低下と筋力低下による転倒リスク増加の両面から、骨粗鬆症性骨折のリスクを増大させることが考えられる。 ビタミンD不足はその他、ある種のがんや循環器疾患のリスクであることが報告されているが、さらに最近感染症のリスクであることも示されている7)。すなわちビタミンD不足は、生活習慣病、サルコペニア・フレイルなど加齢に伴う疾患、免疫能低下・感染症のリスクとなることも示され、ビタミンD不足は、生活習慣病・加齢に伴う疾患・感染症など、多数の疾患リスクとなることが明らかになってきた。 ビタミンD充足のためにビタミンDの栄養状態に最も大きく影響するのは、第一に日照量、次いで脂の乗った魚の摂取である。過度の紫外線が皮膚に有害であることは間違いないが、紫外線を100%悪者と決めつけて、紫外線ゼロを目指すのも適切ではない。日焼け止め(サンスクリーン)を使わず、適度に屋外で過ごしている人の場合、体内のビタミンDのうち70~80%は皮膚で産生される。皮膚でのビタミンD産生量は、緯度や季節によって、大きく影響される。むやみに日焼けする必要はないが、冬季の高緯度地域在住者、長期施設入居で外出機会が乏しかったり、日焼け止めを使う場合は、ビタミンD欠乏・不足の危険性が高いことを意識しておく必要がある。 自分のビタミンD栄養状態を知るためには、血中25(OH)D濃度を測定すれば良いが、医療機関を患者として受診するのでなければ難しい。カルシウム摂取量やビタミンK摂取量を評価する質問票は発表され、広く使用されているが、ビタミンDに関する質問票は従来なかった。カルシウムやビタミンKの質問票は、これらを多く含む食品の摂取頻度を問うものであるが、これらとは異なり、ビタミンD栄養状態は、食品からのビタミンD摂取だけでは評価できないためである。最近桒原(大阪府立大学)により、日本人に対するビタミンD欠乏リスクを評価する簡易質問票が発表された(VDDQ-J)8)。ビタミンDの豊富な魚の摂取は、総得点の一部を占めるに過ぎず、季節・運動習慣・日照機会・日焼け止め使用など、食事以外の得点の寄与が大きい。これをスクリーニング目的に用いることも考えられる。

その他のビタミン不足と疾患リスク本稿ではビタミンD不足と疾患リスクについて述べたが、それ以外のビタミンについても、不足が疾患リスクとなることが知られている1)。以下に、脂溶性ビタミン・水溶性ビタミンにつき、1つずつ例を挙げる。 脂溶性ビタミンでは、ビタミンKは肝臓における血液凝固因子のうち4つのもののGla化(活性化)に不可欠であり、ビタミンK欠乏により出血傾向が起こるが、ビタミンKによりGla化されるたんぱく質は他にも多数存在する。骨の基質たんぱく質オステオカルシンはビタミンKによりGla化され、ビタミンK不足は骨折のリスクである。 水溶性ビタミンにおいては、高ホモシステイン(Hcy)血症が重要である。Hcyはメチオニン代謝の中間産物であり、ビタミンB12・葉酸依存性にメチオニンに、ビタミンB6依存性にシステインに代謝される。このためこれらビタミン不足の結果、高Hcy血症が起こり、高Hcy血症は、脂質異常症とは独立した動脈硬化のリスクであるだけでなく、骨折・認知症などのリスクであることが報告されている。 おわりに欠乏と異なり、ビタミン不足では、各個人には何ら外見上の異常はなく、集団の調査により、リスク増加が明らかになる。ビタミン不足は、疾患リスクが高まった状態であり、何らかの疾患を発症した状態ではないので、外見上の異常や自覚症状はなく、ビタミン不足の重要性が分かりにくい。ただしこれはビタミン不足に限った問題ではなく、例えば高LDLコレステロール血症は動脈硬化のリスクであると言っても、何ら自覚症状はない。 ビタミン不足者の割合は極めて高く、ビタミン不足予防に必要な摂取量は、ビタミン欠乏予防に必要な量よりはるかに大きいが、このような点は十分知られていない。わが国ではビタミン欠乏症はほぼ克服されたとして、健康維持におけるビタミンの重要性が軽く見られがちであるが、より軽度の不足であっても、種々の疾患リスクを増大させる。不足者の割合は非常に高く、また不足による疾患リスクに必要な量は、欠乏対策に必要な量より、はるかに大きい。生活習慣病や加齢に伴う疾患など慢性疾患、さらに感染症も含め、健康増進において、ビタミンは今後一層重要な役割を果たすことが期待される。 参考文献

略歴

田中 清 神戸学院大学 栄養学部 教授

1977年京都大学医学部卒業、1984年京都大学医学博士。天理よろづ相談所・米国オレゴン大学内分泌内科・静岡県立総合病院・京大病院など勤務を経て、2000年甲子園大学栄養学部教授、2004年京都女子大学食物栄養学科教授、2018年より神戸学院大学栄養学部教授。日本人の食事摂取基準策定WG委員(2010・2015・2020年版;脂溶性ビタミン担当)、日本ビタミン学会理事、日本骨粗鬆症学会評議員・認定医。 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |