|

不確かさを生きる −コロナ禍で心の健康を保つために−

福岡大学 人文学部

教育・臨床心理学科 准教授 本山 智敬 1. はじめに2019年12月に世界で初めて新型コロナウイルス(COVID-19)の症例が認められて以降、世界規模の感染拡大はいまだ収束する気配がない。日本においても現在筆者が執筆している時点で第5波が爆発的に広がっており、1日あたりの新規感染者数は過去最多を更新中である。ワクチン接種の進展に期待がかかっていたが、結局第5波を食い止めることができず、オリンピック開催中に4回目の緊急事態宣言が発令された。ウイルスは変異株が主流となり、感染者は高齢者から若者へと移行しつつある。 私たちは一体いつまでコロナの脅威にさらされ続けなければならないのか。果たして終わりはいつ訪れるのか。先の見えない不安と絶望感の中で、私たちは感染予防とともに自身の心の健康を維持することが非常に難しい状況にある。 筆者は臨床心理士、公認心理師として、長年カウンセリングを通して多くの方の話を聴いてきた。現在の状況を経験して改めて思うのは、日常における「対話」の重要性である。カウンセリングで行っている対話はいわゆる治療目的であるが、決して特別なものではない。今回は、私たちがコロナ禍で心の健康を保つためのヒントをカウンセリングの対話の中から探っていくこととする。 2. ソーシャルディスタンスやオンラインの技術革新がもたらしたもの感染予防が徹底されるようになり、外でマスクをしていない人をほとんど見かけなくなった。同調圧力や「人様に迷惑をかけないように」という意識が強い日本では、マスクをしていないと非常識のレッテルを張られるような思いさえしてくる。顔の半分近くを覆った状態での会話が普通となり、ソーシャルディスタンスを意識して離れて座り、公共機関の窓口やお店のレジ、飲食店のテーブルには透明のボードが設置されるようになった。私たちは他者と自然に交流する機会がめっきり減ってしまった。 名古屋市東山動植物園の上野吉一氏は、「『新しい生活様式』はホモ・サピエンスという動物の視点に立つと不自然なことが多い」と言う1)。人には生まれつき「接触欲求」があり、近づきたくない相手とは距離を置くのと同時に、好意を持つ相手には近づきたいと思う傾向がある。そうした本能的な欲求に基づく行動が制限されているこの状況に私たちがストレスを感じないはずがない。 リモートワークの推進と共にオンライン技術は格段に進歩し、私たちがそうした技術を使いこなすスキルも高まってきた。リモート会議やオンライン研修が当たり前のように行われるようになり、カメラやマイクの高性能化や通信環境の向上によって、オンラインでのコミュニケーションはより「自然」になってきた。こうした変化は仕事の効率化を一気に押し上げたが、ここにもまた落とし穴がある。 一般的に、私たちの日常のコミュニケーションで伝わる内容は「言語的内容」が3割で、「非言語的内容」が7割と言われている。しかしながら、オンラインでのコミュニケーションは、一部の視覚情報以外はほとんど「言語」に依存しており、通常のコミュニケーションと比べて情報が限定されているのである。さらに言うと、「言語」は主に聴覚情報として伝達されるわけだが、本来、それは話し手の声が空気の振動として聞き手の耳に直接届く形で伝わる。それがオンラインになると、通信回線を通じて音声がデジタルに変換されて届けられるので、聞き手は話し手の生の声を擬似的に聞いているにすぎない。つまり、オンライン・コミュニケーションにはその場で生まれる「空気感」が欠如しているのである。オンラインは単純な情報伝達を行うには非常に有益であるが、技術がどこまで進歩しても本来のコミュニケーションを代替する手段にはなり得ない。 筆者は以前、東京での4時間の会議のために福岡から飛行機での日帰り出張をしていたが、オンラインの普及によって今後はそうした「無駄」はまずなくなるだろう。しかし、果たしてこうした移動は本当に無駄だったのだろうか。例えば、前泊や後泊をして、東京に住んでいる友人と久しぶりに飲んだりする。帰りの飛行機の時間までにゆとりがあれば、たまたま東京で開かれている美術展に足を運ぶかもしれない。そうした本来の目的の前後に生まれる「すきま」の体験が、実は私たちの心の健康維持に大きく貢献している。オンラインによる効率化は、皮肉なことにそうした機会が入る余地までも奪ってしまうことになった。 新型コロナウイルスの猛威によって世の中全体が疲弊していることは誰もが感じている。しかしながら、自分自身の心が疲れていることをどれだけの人が認識しているだろうか。全国におけるウイルスの新規感染者数や重症者数、死者数はデータが毎日更新されるため、私たちはその状況を目に見える形でタイムリーに把握している。一方、私たちの心理状態は目に見えないだけでなく、その反応は時間が経って遅れてやってくる場合もあるので、なかなか気づきにくく、自分で客観的に理解することが難しい。 3. 不確かさと共に生きる私たちを苦しめている大きな要因の一つは、この新型コロナウイルスの状況が今後どうなるのか、いつまで続くのか、全く予測がつかない点であると思われる。医学の分野ではワクチンや治療薬の開発が進んでおり、感染拡大の抑止に大きく貢献するだろう。しかし一方では新たな変異株が発見されており、医学的技術でウイルスを完全に押さえ込むことは不可能にさえ思える。ここで今私たちが経験していることは、「世の中には自分たちの力では十分にコントロールできないことがある」ということである。こうした先の見通しがつかない状況をどう生きるのか、つまり「不確かさと共に生きる」ということについて、真剣に向き合っていく必要がある。 そこで参考になるのが「ネガティブ・ケイパビリティ」という概念である2)。これは「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」を指している。私たちが日頃追い求めているのは、これまで出来なかったことを努力で成し遂げたり、分からないことにできるだけ早く答えを出したりするような能力、いわば「ポジティブ・ケイパビリティ」である。現代教育が養成しようとしているのも、こうした問題解決能力だと言える。しかし、実は私たちの世の中は、よく分からないことやどうにも変えられない事態に満ち溢れている。問題に対して早急に答えを出すことができない時、その状況に耐え、その状況と共に生きていこうとする力こそが、ここで言うネガティブ・ケイパビリティなのである。帚木がこの概念を紹介したのはコロナ禍以前の2017年であるが、今改めてこの力に注目すべきである。 では、不確かさと共に生きるためのネガティブ・ケイパビリティを持つためにはどうすればいいのか。次に、その重要な鍵となる「対話」について考えてみたい。 4. 「対話」のプロセスを重視するここで取り上げる対話とは、「プロセスを重視した対話」のことを指している。ここでいう「プロセス」には2つの意味がある3)。1つ目はカウンセリングの分野で有名なロジャーズの「here and now(今ここ)」に注目した見方であり、「goal(将来の目標)」と「process(現在の過程)」との対比で語られるものである。2つ目は組織開発の分野において他者との関係性の質や個人の内面に注目した見方であり、「content(内容)」と「process(体験)」との対比で語られるものである。以下、それぞれについて紹介する。

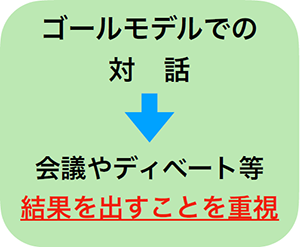

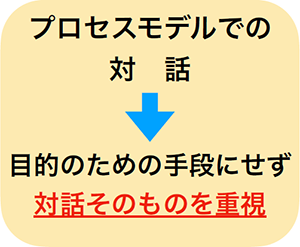

対話すること、それ自体が目標 まず1つ目の「goal(将来の目標)」と「process(現在の過程)」との対比から対話について考えてみたい。 対話を重視した治療的アプローチとして、フィンランド発祥の「オープンダイアローグ」が近年注目され、日本にも導入されている4)。オープンダイアローグは急性期の精神病患者に対する早期介入アプローチとして始まったものであるが、薬物治療や入院治療といった従来の治療法を第一選択とせず、対話そのものを重視している点が特徴である。対話が中心の治療でありながら、平均入院治療期間の短縮や服薬を必要とする割合の減少、さらにはその後の再発率の大幅な減少といった様々な治療効果がみられたのである。一体そこではどのような対話が行われているのか、世界中の支援者が注目したのも納得できる。 しかし、そこで重視されていたのは対話の手法ではなく、考え方(哲学)であった。興味深いことに、オープンダイアローグにも「不確実性への耐性(tolerance of uncertainty)」という考え方がある。先の不確かさに耐えられなくなった時、人は相手を自分の都合の良い方向に変えようとしてしまいがちである。そうした中ですぐに助言をしたり結論を急ぐのではなく、相手の話を丁寧に聴こうとするのである。医学的治療、特に身体的治療では、患者の病気の改善や治癒を目標として、できるだけ早く結果を出すことが求められるのが一般的であるが、精神科治療に用いられるオープンダイアローグはそうではない。改善や治癒を直接の目標にして治療を急ぎすぎると、そこでの対話は治療のための「手段」となり、アドバイスや指導が中心となって患者が十分に話せなくなってしまうというのだ。治療者主導の治療ではなく、治療者と患者とが共に治療について話し合っていけるような双方向の対話(ダイアローグ)を生みだすこと、つまり、対話することそれ自体を目標に行うのである。病気の改善や治癒は、あくまでもその「結果」として起こるというわけである。自分の病状についてより語れるようになった患者ほど、その後の経過が良いという。 筆者は、結果重視の対話を「ゴールモデルでの対話」、対話そのものを重視した対話を「プロセスモデルでの対話」と位置付けている(図1)。プロセスモデルでの対話が目指しているのは、対話している者同士が自分の体験を語れること、そしてそれが共有されることである。ネガティブ・ケイパビリティはそうした対話を通して育まれるのではないかと考えている。

図1 ゴールモデルでの対話とプロセスモデルでの対話

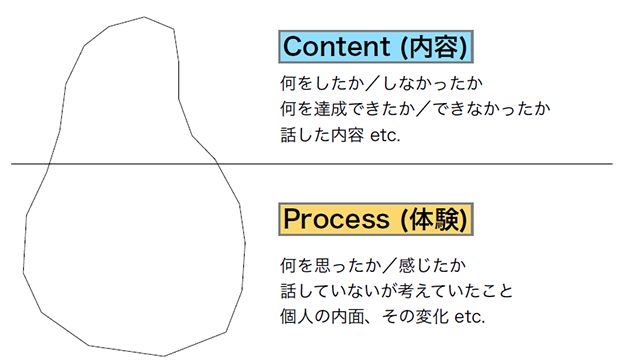

対話の内容だけでなく、体験に注目する 次に、2つ目の「content(内容)」と「process(体験)」との対比から対話について考えてみよう。この対比はよく「氷山モデル」として図式化される(図2)。 content(内容)は「何が(what)」語られているのかという「話の内容」を指すのに対し、process(体験)はその時に「どのように(how)」感じ、考えているのかという「個人的体験」を指している。一般的に私たちが対話を評価する際には、そこで何が語られたのか、つまりcontent(内容)の部分に着目することが多い。対話している個人にとって重要な内容が語られた場合に有益な対話と評価され、日常の何気ないことの語りは「雑談」や「無駄話」とみなされる。しかし、process(体験)に注目すると、対話の内容だけで客観的に判断できない、本人の主観的意味が見出されるのである。 筆者がカウンセリングでお会いしてきたほとんどの方は何かしらの困難を抱えていて、中には投薬治療を受けている方もおられる。では、筆者はその方々とカウンセリングで何を話しているかというと、必ずしもその問題の解決に向けた話ばかりではない。前回のカウンセリングから今日までにどんなことがあり、何を考えたのかといった日常生活の話題が中心になることも実際にはかなり多い。その時には、解決に向けたアドバイスを筆者に求められることはない。こうしたカウンセリングをcontent(内容)の視点からみると、単に日常生活を報告しているだけで何も問題が解決するわけではないので、果たして意味があるのかと疑問に思うかもしれない。しかしながら、process(体験)に着目すると、自分の日常生活を丁寧に振り返って内省することが本人にとって「定点観測」のような役割を持ち、実はそうして自分を定期的に確認する作業が自身の精神的安定につながっていたりする。 このように、一見雑談に見えるような対話も、process(体験)の視点に立つと本人にとって重要な意味を持つことがある。同じ対話であっても、見え方が随分と変わってくる。

図2 「content」と「process」の氷山モデル 5. そこに人がいる、ということこれまで、プロセスを重視した対話について考えてきたが、そこで改めて分かるのは、私たちが日頃行っている何気ない会話の重要性である。お互いに尊重し合える関係の中では、なんてことない普通の雑談であっても本人にとっては精神的な支えとなる。では、人はそういった対話の「何に」支えられているのだろうか。 フォーカシングというカウンセリングの技法を提唱したジェンドリンは、自身の著書の中で次のように述べている5)。

私が言わなければならない、もっとも大切なことから始めよう。 すなわち、人とワークすることの本質は、 生きている存在として そこにいること(to be present)です。 そして、これは幸運なことなのです。なぜなら、 もしも私たちが頭がいいとか、善良であるとか、 成熟しているとか、賢明でなければならないのなら 私たちはおそらく困ってしまうでしょう。 しかし、重要なことはそれらではありません。 重要なことは 別の人間と共にいる人間であること...

ここで述べている概念は「プレゼンス presence」と呼ばれている。「人間としてそこにいること」である。カウンセリングでは様々な技法が考案されているが、それ以前に、信頼できるその人がそこにいる、ということが重要なのである。そう考えると、先の雑談の相手は誰でもいいというわけではない。お互いに尊重し、信頼し合える関係でのその相手の存在そのものが、その人の精神的支えになるのである。 6. さいごにこれまで、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う環境の変化が私たちの心理面に与える影響、そして不確かな世の中を生きる上では「ネガティブ・ケイパビリティ」が重要となること、さらに、信頼できる相手との「何気ない対話」が心の支えになることについて述べてきた。 人と対話する上では上手に話すことも大事であるが、カウンセリングでは「聴く態度」がより重視される。話す側がたとえ上手に話せなかったとしても、聴く側がその人の話に関心を持って丁寧に耳を傾けるならば、対話は立派に成立する。ここで大事なのは聴く「技術」ではなく、その「姿勢」や「態度」であり、その結果、お互いに「相手に自分の話を聴いてもらえた」と思える体験をすることである。その時両者の間に生まれるのは、先に「プレゼンス」として紹介したような、相手の存在に支えられながら自分が今この場を生きている感覚だと言えよう。 現在は残念ながら他者と共に過ごす時間は制限されているが、可能な限り、信頼できる相手との何気ないやり取りを大事にしたいものである。先の見えない世の中で自身の心の健康を保つための鍵は、私たちが普段行っている対話の中にある。 参考文献

略歴

本山 智敬 福岡大学 人文学部 教育・臨床心理学科 准教授

専門は臨床心理学。臨床心理士、公認心理師。ロジャーズのパーソンセンタード・アプローチに基づく個人カウンセリングやグループ・アプローチの実践と研究を行っている。大学教員として教鞭を取る他に、精神科病院での心理面接、中学校・高等学校での仲間づくりのグループワークなどを行っている。 著書に『ロジャーズの中核三条件 一致・受容・共感的理解 カウンセリングの本質を考える(三分冊)』共編著(創元社, 2015年)、『エンカウンター・グループの新展開 自己理解を深め他者とつながるパーソンセンタード・アプローチ』共編著(木立の文庫, 2020年)など。 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |