|

食品ロスと衛生問題

愛知工業大学 経営学部

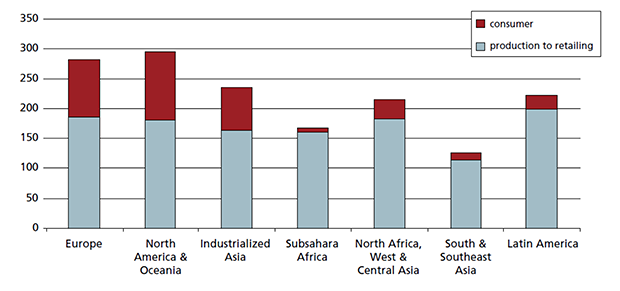

教授 小林 富雄 1. はじめに食品ロス問題と衛生問題は表裏一体である。衛生基準を過度に遵守するとロスになり、もったいないからと言って可食限界のものを食べると食中毒のリスクが高まってしまう。豊かな社会では、「念には念を入れて」衛生管理が過度になることがあるため、現代の日本において、食品ロスを削減することは非常に難しい。消費者庁は、賞味期限を可食限界の基準ではなく、おいしく食べられる期限という理解を促す「おいしいめやす」(消費者庁ウェブサイト)という愛称・通称を啓蒙しているが、腐敗状態が明らかな食品は横に置くとしても、賞味期限が切れた後の食品については何の取り扱い基準もなく、自己責任での喫食が前提となっている状態である。本稿ではそのような問題意識を背景に、日本の食品ロス問題に関する事例を概観し、一律の基準化が難しい食品ロス対策の課題と国内外の諸制度を整理することで今後の展望を示す。 2. 世界における食品ロスの発生状況日本において食品ロスとは、食品由来の廃棄物である「食品廃棄物」のうち、まだ食べられる部分(可食部)を指す。しかし国連が定める定義では、フードロス(Food Loss)は「廃棄される仕組みがあり無意識に捨てられるもの」で、主に産地廃棄から店舗に届くまでの輸送中の廃棄までが想定されている。一方の食品廃棄物(Food Waste)は、「選択を失敗するなど、人の自由意思にもとづく行為によって引きこされるもの」で、主に店舗や消費段階で廃棄されるものが対象とされる。但し、両者を区分して発生量を推定することが困難であるため、国際比較上はこれらをすべて含めて「Food Loss and Waste(FLW)」と表記されることが多い。 このように国内外での定義に違いはあるものの、FAO(2011)によると世界では食料生産量の3分の1に当たる約13億トン/年のFLWが発生していると推計されている。図1のように、その各国推計値より世界の地域別の人口当たりのFLW発生量を再計算すると、消費段階(Consumer)のFLWは、先進諸国より発展途上国が少ないことが明らかとなる。一方で、生産・流通段階(Production to Retailing)では南・東南アジアを除き各地域での発生量に大差はない。

Per capita food losses and waste (kg/year)

図1 消費段階と消費前段階における地域別人口当たりFLW発生量 資料:FAO(2011)

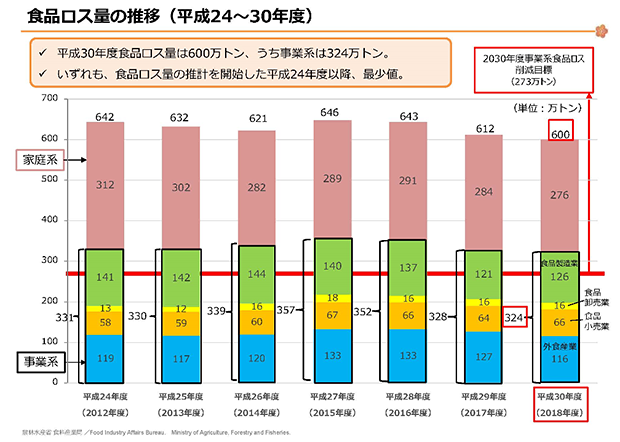

しかし、先進国では品ぞろえや外観・鮮度などマーケティング上の理由があり、途上国ではインフラ未整備などの理由でFLWが発生しているという質的な違いがある。東アジア(Industrialized Asia:日中韓)は、先進国のなかではFLWが少なく示されているが、これは、中国や韓国には露店や八百屋などが多く残っているために、外観等の品質基準が緩やかであることが理由である(小林、2020)。以上のように、世界を見渡すと食品ロスの発生メカニズムが多様であることが理解される。 3. 日本の食品ロス発生の特徴日本では2019年に食品ロスの削減の推進に関する法律(食品ロス削減推進法)が施行され、事業系だけでなく消費者や農家、そして地方行政まですべての主体を対象に「国民運動」を展開することが明記された。現在の日本の食品ロスの発生量は、最新の2018年度ではちょうど600万トンと推計されているが、その内訳は事業系324万トン、家庭系276万トンと少し事業系が多い(図2)。また2015年以降は微減傾向にあり、政府目標である2000年度をベースにした2030年度の半減目標489万トン(事業系は273万トン+家庭系216万トン)まで、あと100万トン強というところまで進展している。ただし、この推計には農業段階での産地廃棄などの食品ロスは含まれない。

図2 食品ロス量の推移(平成24~30年度) 資料:農林水産省ウェブサイト https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/attach/pdf/210427-4.pdf

海外では可食部/不可食部を区分している国ばかりではなく、推計方法もバラバラなために正確な比較は困難である。しかし、日本の取り組みは決して進んでいないわけではなく、フードサプライチェーンを構成する個々の企業努力により、高度な在庫管理手法の導入が散見される。例えば仕掛り品の状態で冷凍保存したものを、受注する毎に出荷先の仕様に合わせて最終工程とパッケージングして総在庫量を減らすなど、海外のメーカーと比較してもより高度で細かい対応を目にすることが多い。その背景には、食品循環資源の再生利用等の推進に関する法律(食品リサイクル法)が施行された2001年以降、継続的な取り組みが進んできたことも1つの要因といえる。 同法は、メーカーから小売業までの事業系廃棄物を対象としたリサイクル推進法だが、循環型社会形成推進基本法に則り、発生抑制(Reduce)が最優先課題として取り組まれた。その結果、2000年に546万トンだった事業系食品ロスは、2018年に324万トンまで減少したと推計されている(図2)。農林水産省では数年おきに推計方法を見直しているため時系列の変化率を鵜呑みにはできないが、少なくとも減少トレンドにあることは示唆される。但し、2012年以降は下げ止まり傾向にあり、これ以上の削減には個別企業の努力に加えて、サプライチェーン全体で需給調整法を改善するという、本質的な構造改革が必要となる。 4. 衛生管理としての食品廃棄このような構造改革を進めるには、先ず、衛生管理を伴うルール設定において責任の所在が企業側に偏っている現実と、発生するリスクに対する過度管理体制、そして安価な食品価格の是正という多面的な手法への理解が必要である。リスク負担の企業バイアスと、その過度な管理体制とは、本来企業側にリスクがないにもかかわらず、顧客からの評判や口コミというレピュテーション・リスクへの過剰反応によって、不適切な経営資源配分が発生してしまうことを指す。安価な食品価格とは、商品を廃棄しても経営的に健全な状態を維持することができるように原価率を設定することを指す。原価率が低い商品は、廃棄コスト(処分費や追加発注の費用、そして原価を含む)が低く、また、品切れによる機会損失、つまり、もしそれが売れた場合に得られたであろう粗利益額は高くなる。そのため、企業行動としては過剰な仕入れや品ぞろえを指向するようになる。さらに、小売店にとって廃棄はゼロのほうが望ましいものの、周辺に競合店がひしめき合っている状況下では、他店に顧客を取られないように「品揃え競争」が進展し、企業単位では最適な品揃え量でも社会的には食品ロスの増加が課題となってしまう。 発生した食品ロスを、福祉などに二次的に利用する取り組みが増えているが、寄付する企業側の判断としては、万が一の食中毒などによるレピュテーション・リスクがあれば、過剰反応して廃棄したほうが合理的な経営判断とされるのは当然であろう。以下では、これらの論点について2つの具体的な事例を取り上げる。

ドギーバッグ(食べ残しの持ち帰り) 年間約120万トン発生するといわれる国内の外食産業の食品ロスのうち、食べ残しは約80万トンを占める。しかし、アメリカや中国では、食べ残しの持ち帰りは一般的な行為にもかかわらず、日本では衛生問題のため飲食店側により禁止されることが多い。食べ残しの持ち帰りのことを「ドギーバッグ」といわれることがあるが、これは持ち帰ることが恥ずかしいため、家のペットの犬に食べさせるという言い訳として広まったという説がある。筆者が委員長を務める民間団体「ドギーバッグ普及委員会」では、このような恥ずかしさを取り除き、喫食者の自己責任でドギーバッグするための啓蒙活動を行っている。テイクアウトとは異なり、食べ残しの持ち帰りの場合は仮に食中毒になったとしても、基本的には喫食者の責任である。しかし、レピュテーション・リスクに過剰反応する一部の飲食店やホテルなどの宴会場では、ドギーバッグ自体を禁止しているため、そのリスクコミュニケーションを推進している。 2020年には、環境省が中心となり弊会と農林水産省、消費者庁の共催により「NEWドギーバッグアイデアコンテスト」(環境省ウェブサイト)が開催された。ワークショップ開催などを経てネーミングの部2,340点、パッケージデザインの部383点の応募を得て成功裏に終了した。しかし、消費者の認知度や企業の意識向上が進んだとみられるものの、現状では消費者の行動変容には至っていない点は今後の課題となる。持ち帰り行動に関する実証研究は目下筆者の研究課題であるが、消費者は「断られるかもしれない」という不安や、他人から「ケチだと思われたくない」という羞恥心などを持っているため、自らの行動を抑制する可能性がある(Billore, Kobayashi and Wang、2021)。課題解決のポイントは、消費者と飲食店側の良好な関係性である。WRAP(2014)によるスコットランドの実証研究では、ドギーバッグのメリットについて、環境問題の解決というよりは、「スタッフの士気と顧客ロイヤリティの向上に非常にポジティブな結果をもたらした」と結論付けられている。

フードバンク(売れ残り食品の福祉利用) 売れ残りなどにより、まだ食べられるのに捨てられる食品を福祉に役立てるフードバンク活動は、日本は先進国中でも特に遅れている国の1つである(小林・野見山、2018)。これはドギーバッグと同様に寄付食品による衛生事故や風評被害を懸念して、メーカーなどが食品寄付を敬遠してきたからである。農林水産省(2010)によると、ドナー企業がフードバンク活動を支援していくために必要な条件として最も多く回答したものは「トラブルが発生した場合の責任の所在があらかじめ明確化されること」(68.5%)であった。 全国のフードバンクを実施する団体の多くは、独自にドナー企業とのトラブル発生時の責任問題について契約を交わし、衛生管理マニュアルも策定したりして対策を強化している。またNPO法人フードバンク山口では、フードバンクやこども食堂など、食に関わる活動をしている個人や団体向けに食品衛生講習会を実施し、冷凍・冷蔵品の管理や、お弁当の調理・配布の注意事項などをレクチャーしている。 近年では、居場所のない子供たちへの支援活動である「子ども食堂」が全国に広がっているが、そこでの食品ロス活用も進展している。しかし、調理を伴う活動であることから、その衛生管理も重要課題の1つとなっている。NPO法人「全国子ども食堂支援センターむすびえ」は、2018年に「こども食堂安心・安全プロジェクト」と題して全国のこども食堂の保険加入状況を改善させるクラウドファンディングを実施した。その結果、目標1000万円のところ1252万円が集まり、その後も、保険料加入を推進する活動を継続している。このように、日本の食品ロス対策における食品衛生管理は、民間の活動に支えられているのが実態である。 5. 免責制度と日本の課題日本のフードサプライチェーンの食品衛生に対する取り組みは、世界でもトップレベルであり、今後もその取り組みは続けるべきである。しかし、食品ロス対策に関しては、善意に基づく行為であるためか、何か問題があった場合の責任の所在が曖昧で、それに伴うレピュテーション・リスクについても放置されている。そのため、そもそも寄付しなかったり、ドギーバッグを禁止したりするケースが多数を占めている。一方、表1のとおり、海外では善意の寄付による事故については免責される制度が整備されている国が多い。

表1 食品寄付に関わる法整備の国際比較 資料:各種公開データより作成

先述した通り、日本では民間ベースでの取り組みは進展しているが、国家としてそれらを推進する場合には各種法整備についても検討する必要がある。特に、事後的な需給調整の役割を担う活動であるドギーバッグやフードバンクは、少量でかつ多品種の商品を管理しなければならず煩雑な作業を強いられる反面、その経済的メリットは乏しいため、市場メカニズムでは進展しないことは明らかである。フードバンクへの寄付に際しては、実務面では転売の防止や食中毒に関する責任の所在を明示する契約を事前に結んでおかなくてはならない。また、税控除を受ける際も寄付食品を金銭換算する必要がある。ドギーバッグでは、食べ残しを持ち帰るときに「自己責任で持ち帰ります」というサインを求められることもある。これらの取引費用を効率化することも今後の課題である。しかし、これらの取り組みは様々なステークホルダーと関係を持っており、サプライチェーンは複雑化し縦割り組織では対応が難しくなるという難しさがある。 フードバンクは、福祉事業という点でいえば厚生労働省と関係が深い事業だが、コロナ禍の現状では、農林水産省が「国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業」を適用して支援し、過去には同省の「6次産業化交付金」も適用されている。食品衛生も厚生労働省の管轄だが、廃棄物対策は環境省、流通業は経済産業省、外食産業は農林水産省と縦割りとなっており、残念ながらスピード感に欠ける。なお、2012年7月より、省庁横断の「食品ロス削減関係省庁等連絡会議」が設置され、庶務担当が消費者庁、その他、農林水産省、環境省、経済産業省、文部科学省、厚生労働省が名を連ねている。連絡会議の設置自体は大きな一歩だが、そろそろ本質的なシステム転換を検討する段階にあるのではないだろうか。 日本の食品ロス対策は、食品衛生対策をはじめ、事業系食品リサイクルのノウハウや需要予測、自動発注システムなど、世界的に注目に値する取り組みは少なくない。今後、ドギーバッグ、フードバンクだけでなく、フードシェアリングや食品リサイクルなど、持続可能な発展に向けた取り組みを包括的に推進する法整備が期待される。冒頭に述べたとおり、日本の食品ロスの発生量は決して高くない水準であるため、本稿で示した衛生問題に関わる日本的課題を克服できれば、世界に誇る食品ロス削減大国になる可能性は十分ある。 参考文献

略歴

小林富雄 愛知工業大学 経営学部 教授

商社、シンクタンクを経て、2015年から同大准教授、2017年度より教授。環境省、消費者庁等の委員を歴任。2019年より内閣府食品ロス削減推進会議委員。2019年(一社)サスティナブルフードチェーン協議会代表理事。専門分野は、マーケティング、流通論、食料経済。食品流通で発生する食品ロスについて約20年にわたり研究に従事。主な著作に『食品ロスの経済学 第3版』(農林統計出版)、『フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化』(編著:筑波書房)、ほか。 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |