|

テクスチャーと食べやすい食品の研究

兵庫県立大学 環境人間学部

教授 吉村 美紀 1.はじめに日本は世界一の長寿国となり、現在国民4人に1人が65歳以上の高齢者となった。2018年には、75歳以上の後期高齢者人口が、65~74歳の前期高齢者人口を上回った1)。高齢者は同年代であっても生理的特徴に個人差が大きく、元気でご活躍の方が多い一方で、慢性疾患をお持ちの方もおられる。また、前期高齢者の健康状態は比較的良好な方が多いのに対し、後期高齢者は健康状態に支障をきたし、社会活動への参加が少なくなりがちである。後期高齢者は、身体機能の低下に伴い、日常活動機能も低下し、低栄養や咀嚼・嚥下困難などの栄養管理上の課題を抱えるようになる。高齢者の生活の質(QOL)の向上には、食生活の改善が大きく関与し、食事は生命維持のためだけではなく、人生の楽しみでもあり、自分の歯で噛んで食事をとることにより、消化吸収率が高くなり、脳の働きにも影響することが知られている2)。近年、咀嚼・嚥下困難をお持ちの方の食事を、テクスチャー改善により食べやすくする研究が盛んに行われている。 2.咀嚼・嚥下機能について食べ物を見てから咀嚼し嚥下する一連の動きは、認知期(先行期)、準備期、口腔期、咽頭期、食道期の5期に分類される。認知期は視覚、嗅覚、触覚などにより食べ物の形や質などを認識し、準備期では、食物を口に取り込み咀嚼して、飲み込みやすい食塊を形成する。形成された食塊を口腔から咽頭へ送り込むのが口腔期で、咽頭から食道に送りこむのが咽頭期で、食道括約筋が閉鎖し、食塊を蠕動運動により食道から胃に送り込むのが食道期である3)。 高齢期は、歯の残存数が減少し、咀嚼機能が低下し、唾液分泌量が減少し舌の動きが悪いなど、上記の準備期における食塊形成能力が低下する。嚥下に関係する筋力と神経の協調性の衰え、認知症、パーキンソン病などの脳・神経系の疾患により嚥下機能が低下すると、誤嚥や誤嚥性肺炎のリスクは高まる。これらのことから、高齢期では咀嚼・嚥下の際に注意が必要な食品が増えてくる。例えば、食物繊維の多いごぼうなどは噛み切りにくくなり、海苔、わかめなどは口腔内に付着しやすくなる。きゅうり、かまぼこ類は、唾液と混じっても付着性がないので、ばらばらとなり、まとめにくい。食パンやカステラは軟らかいが、一度に多量を口に入れると、嚥下時に喉に詰まりやすくなる。お茶や水は、咽頭部での食塊の移動速度が速いため、誤嚥を起こしやすくなる3)。また、食事の際に、いきなり食べ始めるとむせてしまうことがある。 3.テクスチャーと咀嚼・嚥下改善のための食品の研究食品のテクスチャーとは、食品の物理的性質によって発現する口あたり、舌ざわり、噛み応えなど、口腔内の触覚や圧覚によって知覚される感覚である。硬い、軟らかい、ねばつくなどの表現が用いられる。咀嚼・嚥下改善を目的とした食品のテクスチャーの特徴は、ばらばらになるものは避け、咀嚼できる硬さ、食塊がまとまった凝集性のあるもの、適度な粘性があるもの、咽頭を通過しやすいものとされている3)。 これらの食品の目安として、消費者庁は「えん下困難者用食品許可基準」として、食品の硬さ、付着性、凝集性の範囲を定めている4)(表1)。日本介護食品協議会では、咀嚼・嚥下困難な方が食品を選択する際の目安となるように、ユニバーサルデザインフードとして、硬さ、粘度に応じて4段階に分けた自主規格を設定している。一般社団法人日本摂食嚥下リハビリテーション学会は、急性期・慢性期、高齢者福祉施設、在宅を対象とした「嚥下調整食分類(2013)」を作成している。

表1 えん下困難者用食品許可基準

資料:消費者庁「「別用途食品の表示許可等について」の全部改正について」20194)

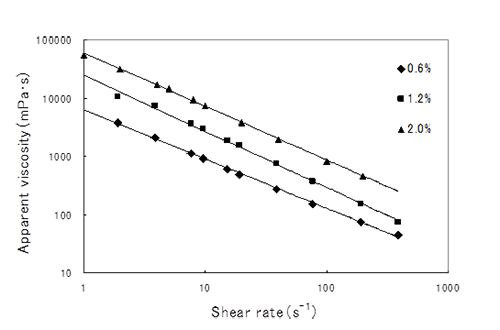

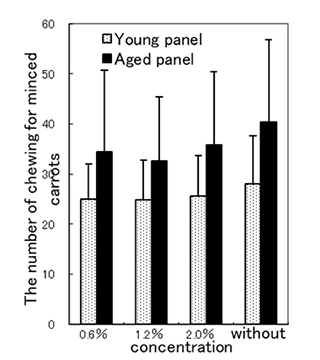

4.トロミ剤のテクスチャーと食べやすさの検討咀嚼・嚥下困難をお持ちの方の食事では、軟らかく煮る、細かく刻む、トロミをつける、酵素を用いて軟らかくするなどの調理上の工夫が行われている。通常の料理を刻んだきざみ食は、ばらばら状態にすることで咀嚼機能を補うといわれるが、食材によっては飲み込み難くなり、食事中のむせや誤嚥性肺炎を起こす原因となることが危惧されている5)。きざみ食に、やや粘りのあるトロミ剤を付与し、トロミ剤の粘弾性測定ときざみ食の嗜好性と咀嚼性から食べやすさを検討した。咀嚼・嚥下改善のための食品の研究では、力学特性の機器分析、咀嚼筋筋電位測定、官能評価などの研究手法が用いられる。 グアーガム、ローカストビーンガム、 キサンタンガムを用いた1.2%のトロミ剤は、ずり流動化流動を示し、キサンタンガムは構造のある液体、グアーガムとローカストビーンガムは濃厚溶液の特徴を示した6)。各トロミ剤を付与したきざみ食は、トロミ剤を付与しないきざみ食単独と比較し、粘りがあり、口あたりがよく、飲み込み易く、咀嚼回数・咀嚼時間がやや減少した。きざみ食にトロミ剤を付与することにより、まとまり感があり、食べやすさを改善することが示唆された6)。濃度0.6、1.2、2.0wt%としたキサンタンガムによるトロミ剤を付与したきざみ食の食べやすさを若年者(27人、平均年齢21.4歳)と高齢者(26人、平均年齢79.0歳)で比較した7)。2.0wt%のトロミ剤は、粘度と弾性要素が高くなった(図1)。若年者による官能評価では、0.6wt%トロミ剤を付与したきざみ食が、咀嚼回数と時間がやや減少し、飲み込みやすく、好ましいと評価され、2.0wt%トロミ剤を付与したきざみ食は、残留感があり、飲み込みにくく、好ましくないと評価された。高齢者では、1.2wt%トロミ剤を添加したきざみ食が咀嚼回数と時間がやや減少し、総合的に好ましい傾向がみられた(図2)。若年者と高齢者で、きざみ食に付与するトロミ剤の好ましい濃度に違いがみられた。また、キサンタンガムとジェランガム混合系の混合比率によるトロミ剤の影響を検討した8)。ジェランガム単独(X:G=0.0:0.6)では弾性的なゲルに近い挙動を示し、キサンタンガム単独(X:G=0.6:0.0)と比較すると、硬さと付着性が著しく大きくなった。若年者は、キサンタンガム単独のトロミ剤を付与したきざみ食の咀嚼周期が短く、口中での粘りが少なく、軟らかく好ましく、高齢者ではX:G=0.2:0.4のトロミ剤を添加したきざみ食の咀嚼周期が短く、粘りとまとまりがあり、噛みやすく好ましいと評価した。高齢者の方が、粘度、弾性要素、付着性がやや高いトロミ剤の方が好ましいとした。また、きざみ食の一口重量は同じで、形状を変えたところ、0.3㎝角より1.0㎝角の方が、咀嚼回数が減少した。きざみ食は小さ過ぎると、上下の中切歯、側切歯にとらえにくくなり咀嚼・嚥下に時間がかかり、咀嚼回数が多くなると小さい破片となり、食塊にするための凝集力が低下しばらばらとなり、誤嚥を引き起こしやすくなることが懸念された。きざみ食はある程度の大きさで、やや粘りのあるトロミ剤を付与することで食べやすくなることが示唆された8)。

図1 キサンタンガムによるトロミ剤の見かけの粘度7)

図2 キサンタンガムをトロミ剤として添加したきざみ食の咀嚼回数7)

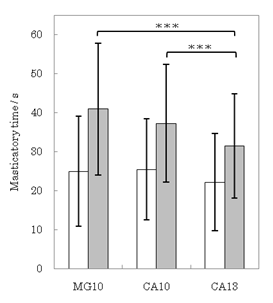

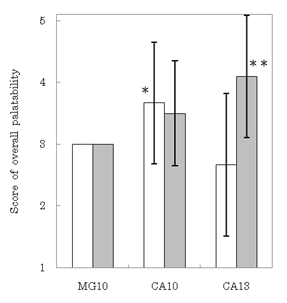

5.タピオカ澱粉配合麺のテクスチャーと咀嚼特性うどんは軟らかく、食べやすく、高齢者において嗜好性が高いとされる。エステル化タピオカ澱粉(以下、ETS)を配合した乾麺が広く製造されており、このうどんは、なめらかで粘着性が少なく、軟らかな弾力に富んだ食感があり9)、茹で時間によって軟らかさの調節がしやすい10)。うどんの茹で時間(10分と13分)とETS量(0%、6%、10%、15%)を変えて、うどんのテクスチャーと高齢者と若年者による官能評価と咀嚼筋筋電位測定により食べやすさへの影響を比較した。ETS6%を配合し茹で時間を13分間と長めに茹でたうどん(CA13)は、水分が多く、軟らかく、こしが弱い特徴を示した。CA13は、高齢者では咀嚼時間が短く、食べやすく、好ましいと評価された。若年者はCA13を食べやすいとしたが、茹で時間が10分のうどん(CA10)が、硬さやこしによる噛み応えがあり、好ましいと評価した11) (図3、4)。うどんのおいしさの評価として、高齢者は食べやすさを重視し、若年者は硬さやこしによる噛み応えを特徴としていると示唆された。ETS量の違いでは、高齢者・若年者ともに、10%が0%よりも軟らかく食べやすいと識別し、なめらかさが好まれた。咀嚼特性では有意差は認められなかったが、咬筋活動量(閉口筋)は高齢者の方が若年者より大きく、舌骨上筋群(開口筋)の活動量は高齢者の方が若年者よりも小さくなった。高齢者では、嚥下能力の低下に伴う舌骨上筋群の筋力の低下を、咬筋を強く動かすことで補っていることが示唆された12)。

MG10:小麦粉100%うどん 茹で時間10分

6.食材のテクスチャーと咀嚼性に及ぼす酵素と加熱条件による影響咀嚼・嚥下困難者のための食品として、食品品質改良剤(酵素)と加熱条件による軟化処理をし、テクスチャーと嗜好性と咀嚼性から、食材の食べやすさを検討した。 大豆では、食品品質改良剤(酵素液)に浸漬し、圧力鍋で調理すると、短時間で軟らかく、まとまりやすく、食べやすくなる結果が得られた13)。食肉14)と魚肉15)は、食品品質改良剤に浸漬した方が保水性は増加し、破断応力が減少し軟らかく、咀嚼回数が減少し噛みやすく、官能評価で好ましいことからおいしくなることが示唆された。圧力鍋加熱は、食肉と魚肉は軟らかくなるが、保水性が減少することで、バラツキおよびパサつきが大きくなった。食肉と魚肉では、食品品質改良剤に含まれる酵素の働きにより筋原繊維タンパク質が軟化し、保水性が増加した。食材を小さく刻むのではなく、外見は崩すことなく、軟らかく、噛みやすくすることが、咀嚼困難な高齢者の食材のテクスチャー改善に有効な方法であることが示唆された。 7.まとめ咀嚼・嚥下困難などの栄養管理上の課題を抱えるようになった高齢者において、栄養があり、嗜好性が高い食品を自分の口で食べることで、低栄養を予防し食事の摂取量を増すことが求められている。調理法の工夫により、ばらばらになるものは避け、咀嚼できる硬さ、食塊がまとまった凝集性のあるもの、適度な粘性があるもの、咽頭を通過しやすくするための食材のテクスチャー改善による研究が進んでいる。きざみ食に用いるトロミ剤、うどんに用いるタピオカ澱粉、食材に用いる品質改良剤(酵素)は、個々の食材のテクスチャー、嗜好性、咀嚼性を改善することから、これらが高齢者用食品として適正があることを示した。また、高齢者の咀嚼機能維持のためには、軟らかいだけでなく、ある程度の噛み応えを維持される食品が望まれる。 参考文献

略歴

日本女子大学大学院家政学研究科食物栄養学専攻修士課程修了 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |