|

葉酸について

一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC

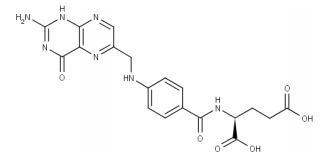

微生物検査室 1. はじめにビタミンは、それ自体が体の構成成分になったり、エネルギー源になるものではないが、正常な生理機能を保つためには必要不可欠な成分である。一般的に脂溶性ビタミン4種類と水溶性ビタミン9種類の合計13種類の有機化合物がビタミンと呼ばれている。 本稿では水溶性ビタミンの一種である葉酸について、その化学的特性、生理作用、分析方法を中心に紹介する。 2. 葉酸とは葉酸は、1941年、Snellらにより、Lactobacillus casei の増殖促進因子として、ホウレンソウなどから単離され、folic acid と命名され、構造が決定されプテロイルポリグルタミン酸とも呼ばれている。食品中の葉酸では、ほとんどがポリグルタミン酸型(複数のグルタミン酸が結合した形)で存在し、摂取すると消化管の消化酵素によってモノグルタミン酸型(グルタミン酸が1つ結合した形)に分解され、小腸の上皮細胞から吸収される。 一方、加工食品やサプリメントなどに添加されている葉酸は最初からモノグルタミン酸型として合成された葉酸(化学名:プテロイルモノグルタミン酸 図1)である。

図1 プテロイルモノグルタミン酸

3. 葉酸の化学的特性葉酸は水溶性のビタミンで、酸やアルカリには可溶であるが、純水やエタノールには、ほとんど溶解せず、アセトンやエーテルなどの有機溶媒にも不溶である。また光に対して不安定であり、分解される。 4. 葉酸の吸収や生理作用食品中の葉酸の多くはポリグルタミン酸型として、糖やたんぱく質と結合した状態で存在している。食品の調理や加工、胃酸環境下において糖やたんぱく質と遊離して、小腸粘膜にあるγ-グルタミルヒドロラーゼ(コンジュガーゼ)によって、モノグルタミン酸型に分解され、小腸細胞内から吸収される。続いて、小腸膜上皮細胞内で、5-メチルテトラヒドロ葉酸に変換され、門脈を経由して肝臓へ輸送・蓄積される。蓄積された葉酸は再び5-メチルテトラヒドロ葉酸へと変換されて胆汁へ移行し、消化管から再吸収され組織に供給される。 葉酸は生体内において、補酵素としてヌクレオチド類の生合成・分解系やアミノ酸の代謝などに関与しており、欠乏すると、高ホモシステイン血症、巨赤芽球性貧血、舌炎、口角炎、神経障害や腸機能障害が起こる。 胎児の神経管形成期である受胎前後から妊娠初期までの間に、母体がプテロイルモノグルタミン酸を摂取すると、胎児の神経管閉鎖障害のリスクが低減されることが報告されている。 5. 葉酸の栄養成分表示葉酸は食品表示基準において、栄養成分表示の任意表示項目の1つに設定されており、その表示の許容差の範囲は -20%~+80%と設定されている。 また、栄養機能食品の対象成分として機能の表示を行うことができる。栄養機能食品として販売するためには、1日当たりの摂取目安量に含まれる成分量が72 μg ~200 μgの範囲内にある必要があるほか、下記に示す栄養成分の機能、注意喚起表示等も表示する必要がある。

(1) 栄養成分の機能

(2) 摂取をする上での注意事項

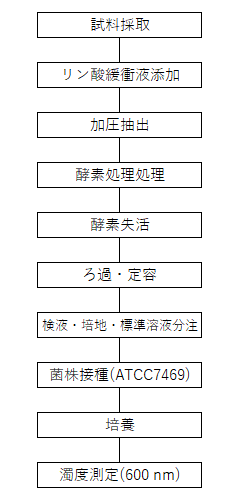

その他、摂取の方法やバランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言など定められた内容を明記する必要があるが、詳細は消費者庁のHPなどを参考にされたい。 成分量については、一般的な食品のように、合理的な推定による値は認められず、食品表示基準に定められた方法によって得られた値で表示する必要がある。 6. 葉酸の分析食品表示基準における葉酸の分析方法は、微生物学的定量法が採用されている。微生物学的定量法は、ビタミンを必須栄養素として要求する微生物を測定対象となるビタミンを除いた培地で培養した際の微生物の増殖度合(濁度)よりビタミンを定量する方法である。 試料をリン酸緩衝液に溶解後、加圧抽出して、酵素溶液(コンジュガーゼ溶液)で酵素処理を行い、葉酸を菌株が活性を示す形であるモノグルタミン酸型に分解させる。酵素反応を停止させ、ろ過、定容を行い、試験溶液を調製する。その後、葉酸定量用培地に葉酸標準溶液または試験溶液及び試験菌株(Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469)を接種して、19時間程度培養後、培養液の濁度(600 nm)を測定し、葉酸含量を算出する(図2参照)。 微生物学的定量法は分析結果が菌株の発育状況に大きく左右される他、試験法の原理や成分自体の特性を理解・把握しておくことは勿論のこと、理化学的処理や微生物を取り扱う技術力、経験が必要とされる難易度の高い試験法であると言える。

図2 葉酸分析のフローチャート

7. さいごに葉酸は、ブロッコリー、枝豆、レバーなどに多く含まれており、赤血球の形成や胎児の正常な発育に必要なビタミンである。栄養機能食品の対象成分でもあるが、多量摂取により、健康が増進するものではない。通常の食生活では欠乏することはなく、日頃からバランスのよい食事を心がけたい。 参考文献

サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |