|

糖類について

一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC

第三理化学検査室 【糖類とは】食品表示基準において、糖類とは単糖類又は二糖類であって、糖アルコールではないものとされている。糖類は甘味の代表的な化学物質であり、糖質の一部である。 糖質は、炭水化物から食物繊維を除いたものの総称のことであり、糖類とは異なる。糖質には、単糖類や二糖類の他、三糖類以上の糖類や、デンプン等の多糖類等も含まれるため、混同しないよう注意が必要である。 単糖類は、五炭糖(炭素原子を5個含む糖)と六炭糖(炭素原子を6個含む糖)に分類される。五炭糖は、D‐キシロースやL-アラビノースに代表される糖であり、食品中に単糖として存在することは少なく、多糖類の構成成分等として存在していることが多い1)。六炭糖は、フルクトース(果糖)やグルコース(ブドウ糖)に代表される糖であり、天然に広く存在している。また二糖類は、単糖が2分子結合したものである。食品中に含まれる主な糖類は、単糖類では果糖、ブドウ糖、ガラクトースが挙げられ、二糖類ではショ糖、麦芽糖、乳糖が挙げられる。 【体内における糖類の働き】私たちが疲れた時や空腹時に甘いもの(糖類もしくは糖質)を欲するのは、脂質やたんぱく質と比較して体内においてエネルギーに転換されやすいためである。血液中のグルコース濃度が減少すると、脳がエネルギー不足を訴え、空腹を感じさせる。食品を摂取し、味覚が糖を感知すると、膵臓からインスリンというホルモンが分泌され、筋肉や脳にエネルギーを蓄えさせるために、さらに食欲が増進する。食品を摂取し続けると、インスリンとは異なる様々なホルモンが分泌され、満腹と感じる。血液中のグルコースは、不足すると脳にエネルギーが供給されない状態になるが、過剰に存在するとヘモグロビンの糖化(糖化ヘモグロビンの生成)という現象が起きる2)。この糖化ヘモグロビンとヘモグロビンの割合は、糖尿病の評価指標の一つとして用いられている。糖尿病の評価指標としては、一般的に血糖値や尿糖が挙げられ、これらは食事や薬の服用などに影響を受ける可能性があるため、一時的に増減することがある3)。それに対し、糖化ヘモグロビンとヘモグロビンの割合は、過去1~3か月の平均的血糖値の反映が可能なため、糖尿病の重要な評価指標の一つとなる4)。 【糖類における栄養強調表示】近年、健康志向の高まりから、ノンシュガーや糖類ゼロといった表示がされている商品を多く見かけるようになった。「ノン〇〇」や「〇〇ゼロ」のような表示を強調表示という。強調表示を行う場合には、強調する栄養成分について、食品表示基準 第七条に定められている基準を満たす必要がある5)。 糖類を添加していない旨の表示については以下の通りである。

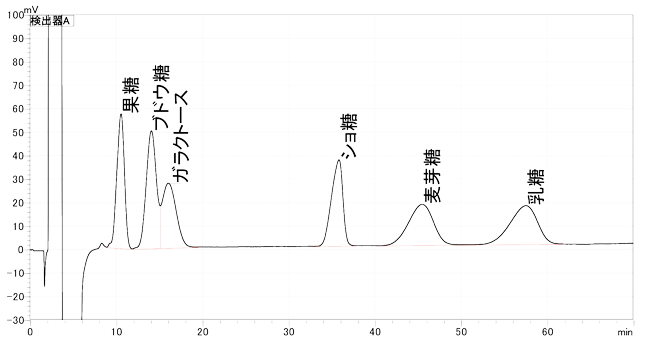

【糖類の分析方法】糖類の分析方法については、栄養成分等の分析方法等6)に基づき、水、若しくは50 v/v%エタノールを抽出溶媒として用い、屈折率検出器付き高速液体クロマトグラフにより分離定量する方法が一般的である。その他、糖の検出には蛍光検出器又はパルス電気化学検出器を利用した方法も用いられている。 屈折率検出器付き高速液体クロマトグラフにより分析した主要な糖類(果糖、ブドウ糖、ガラクトース、ショ糖、麦芽糖及び乳糖)のクロマトグラムを図1に示す。

図1 主要な糖類のクロマトグラム

【おわりに】糖類は、エネルギー源として生命維持に必要不可欠な栄養成分である。糖質制限ダイエットなどで、糖類や糖質の摂取量をむやみに減らすと、身体は不足するエネルギー源を、たんぱく質や脂質から補おうとして、筋肉や体内脂肪を減少させ、健康を損なうこともある。また、糖類や糖質の過度な摂取は、肥満や糖尿病といった生活習慣病に直結する。糖類は摂取し易い栄養成分であるが、健康維持のためにも安易な制限や過剰摂取は控え、日常的に適切な食習慣を心がけることが必要と考える。 参考資料

サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |