|

アニサキス、アニサキス食中毒、アニサキスアレルゲン

千里金蘭大学生活科学部

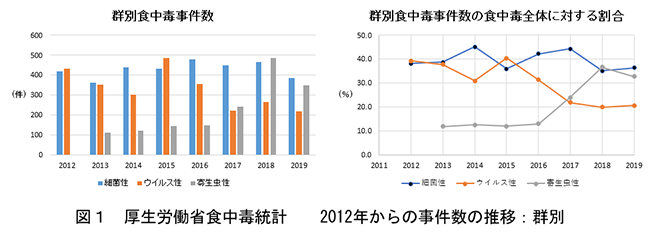

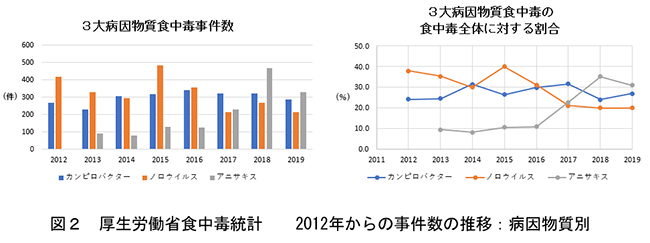

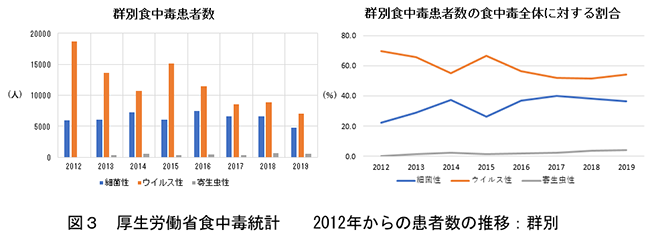

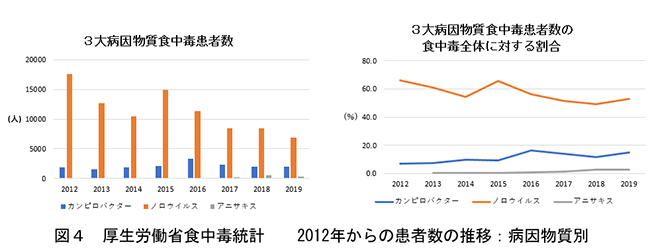

教授 鎌田 洋一 1. はじめにアニサキスは2013年に厚生労働省が所轄する食中毒統計の病因物質の新規項目になった。2018年にはアニサキス食中毒は日本最多の事件数を示し、以降、事件数No.1を維持している。食品衛生関係者の関心も高く、2020年に、東京海洋大学 塩見一雄名誉教授が食品衛生学雑誌に1)、東京都健康安全研究センター 鈴木 淳先生が日本食品微生物学会雑誌、他に、アニサキスに関する和文総説を執筆されている2, 3)。塩見先生はアニサキスアレルゲンの第一号を同定され、以降、積極的に同アレルゲンを解析されていて、「アニサキス食中毒・アニサキスアレルゲン」のオーソリティであり、鈴木 淳先生は、食中毒起因寄生虫全般を研究対象の守備範囲とされ、「アニサキス寄生虫とアニサキス食中毒の最前線」情報を最も深く知る研究者である。 筆者は2013年の食中毒統計病因物質の新規項目設定に関わった。2015年に病因物質が「その他」の項目に登録された食中毒について分析した結果を報告した4)。その報告のなかで、その他に分類された食中毒の病因物質が整理分析されていないこと、食中毒事件票の解析から「その他」の主体が寄生虫、とくにアニサキスであったこと、寄生虫に関する食中毒統計項目が追加され今後情報が集まれば、日本の食中毒疫学が刷新明瞭化されるだろうことを書いた。病因物質が寄生虫の食中毒は、2012年までは「その他」の中に組み込まれ、アニサキス食中毒も含め「寄生虫性食中毒」は実態が不明だったのである。クドアとサルコシスティスを新規病因物質に追加するだけでなく、アニサキスを項目建てした厚生労働省医薬食品局監視安全課は優秀だった。わが国の食中毒の実態を、より明確化できるようにしたのが、アニサキスを統計の前面に出した2013年の項目改定だったのである。 塩見先生は本メールマガジンにもアニサキスアレルギー・アニサキス食中毒について総説を執筆されている5)。鈴木先生のそれも含め、いずれも秀逸な総説であり、本稿で何を書けば読者に有益な情報を提供できるか苦悩するが、食品衛生領域に身を置いて30年の経験と、食品・カビ・衛生昆虫・ペットのアレルゲン分析を研究対象としてきた研究歴から、アニサキス・アニサキスアレルゲン・アニサキス食中毒について考察したい。 2. 数字でみるアニサキス食中毒寄生虫性疾患を予防するための法的根拠は1931年にさかのぼる。それは「寄生虫病予防法」で、回虫、十二指腸虫、肝吸虫、日本住血吸虫が対象となっている。前三者は食品媒介性の寄生虫になる。本法は1994年に廃止された。食品媒介性寄生虫疾患を統制する法律は「食品衛生法」になる。1999年の食品衛生法試行規則の一部改正により、「原虫および寄生虫による飲食に起因する健康被害についても食中毒としての取り扱いを明確にする」とある6)。広く周知されている厚生労働省食中毒統計に、この時点では寄生虫は項目建てされていない。寄生虫性食中毒は「その他」に分類することとなり、「アニサキス」は例示されるに留まった。個別の事件票を精査しないと、アニサキス食中毒かどうか、わからない状況だった。細菌性、ウイルス性、化学性、自然毒性以外が病因物質となっている「その他の食中毒」は報告数も少なかったが徐々に増え、また、「その他」の中身が寄生虫性食中毒であることは前述した。ヒラメ食中毒の病因物質が「クドア」、馬肉食中毒が「サルコシスティス」であることが解明されたのを契機に、食中毒統計の病因物質に寄生虫性食中毒が取り上げられ、アニサキスも項目建てされた。2012年の施行規則改正で、クドア、サルコシスティス、アニサキス、その他が「寄生虫性食中毒」として、食中毒事件票に追加された。 図1から4に、2012年からの食中毒統計の推移を示す。細菌性、ウイルス性、および寄生虫性食中毒の事件数と患者数、また、3大食中毒となった、カンピロバクター、ノロウイルス、およびアニサキス食中毒の事件数と患者数を示す。2017年を境に、寄生虫性食中毒、さらにはアニサキス食中毒事件数が増加し、年間300件を越えるようになった。2017年には、アニサキス食中毒にり患した芸能人が自身の経験をインターネット上につまびらかにし、その症状の激烈さが一般社会に認識されるきっかけになった。2019年は寄生虫性食中毒も、またそのほとんどを占めるアニサキス食中毒も高止まりしている状態にある。大まかに述べればアニサキス食中毒は、年間300~400件発生する。同食中毒は全食中毒発生件数の30%程度を占め、カンピロバクターおよびノロウイルス食中毒の事件数と同等、あるいは凌駕し、発生件数第1位となる。アニサキス寄生魚類を多く喫食する日本人の食習慣に加え、同食中毒の認知、とくに医師・医療機関で認知が進み、本食中毒の保健所への積極的連絡があることが背景と考えられる。2020年は新型コロナウイルス感染症の席巻で、医療機関も行政も麻痺し、正確な状況が把握できるとは考えにくい。2020年の速報を見ると、アニサキス食中毒は348件の報告がある。実態はもっと多い。

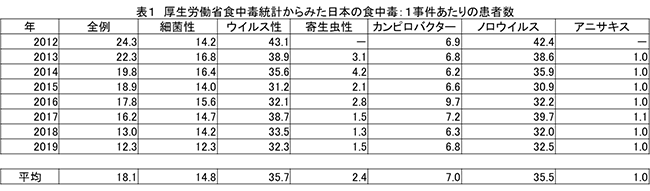

寄生虫性およびアニサキス食中毒患者数に大きな特徴がある。事件あたりの患者数が非常に少ない。表1にみるように、食中毒全体のそれは1事件あたり12~24名(平均18名)、細菌性食中毒は1事件あたり12~17名(平均15名)、ウイルス性食中毒は31~43名(平均36名)であるが、寄生虫性食中毒は1~4名、アニサキス食中毒は1事件1名になる。寄生虫性食中毒の1事件あたりの患者数が若干多かった2013~2016年は、クドア食中毒の患者数の影響を受けている(事件あたり10名程度)。アニサキス食中毒の事件当たりの患者数は、統計を取り始めた2013年から、ほぼ1名になっている。

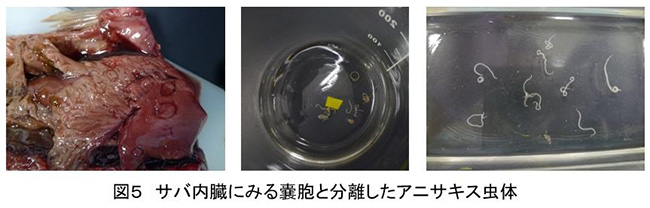

アニサキスが原因となっている疾患は、行政面を切り口とすると3種ある。「アニサキス食中毒」は、医師→保健所→都道府県→厚生労働省の順で届け出が済んだものを言い、これまで記述してきたものである。原因食が不明な場合や、症状は典型的アニサキス食中毒だが虫体を確認できない場合、「アニサキス有症事例」と称する。これらを包括するのが、「アニサキス症」で、アニサキスを原因とする急性胃腸炎が該当する。アニサキス症には非消化器系に障害を与えるケースがある。消化器系から虫体が脱出し、他の臓器に移行して病態を形成するが、経口をルートとしているのには変わりはない。国立感染症研究所 杉山 広先生のレセプトデータに基づいた調査によるとアニサキス症は国内で年間7,000件と推定されるとある7)。アニサキス食中毒と確定できるのが300~400件なので、アニサキス症全体との間にはおおきな乖離がある。 海外の症例になるが、魚類の取扱者にアニサキス症が発生している8, 9)。このケースは職業性アレルギーに位置づけられ、アニサキスが魚類に寄生し、かつ、アレルゲン性を示すことが原因となっている。魚類を取り扱う作業場での、粉砕されたアニサキス虫体の微粉末の吸引や皮膚への接触が原因とされている。日本ではまだ報告がない。酒造りに従事する杜氏にアスペルギルス性アレルギーが発生するのと同様の様式と理解される。 3. アニサキス虫体サバの腹部を開放するとアニサキス虫体が嚢胞に包まれて発見される。筆者の経験では、2尾に1尾の割合で虫体が見つかる。特定の魚介類のアニサキス寄生率は非常に高い。アニサキスは魚の中では増殖しない。筋肉部分には虫体は少ない。腹腔内臓器に貼りつく様に寄生している(図5)。虫体は長さが2~3 cm、白色で、白身魚の筋肉部分だと一見して寄生が確認できない。アニサキス食中毒の原因は魚介類の喫食部分に存在する虫体で、虫体の胃壁や腸壁への侵入による物理的侵襲と虫体構成成分および虫体が分泌するタンパク質が病態を誘発する。

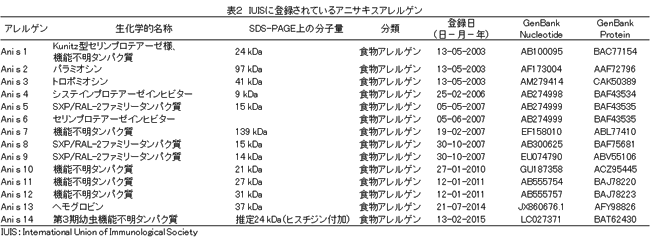

アニサキス属線虫は海棲哺乳類を終宿主とする3)。クジラ、イルカ等の糞便とともに虫卵が海水中に排出播種される。卵殻内で第ⅠおよびⅡ期幼虫に成長し、その後海中に遊出する。オキアミに捕食された幼虫は第Ⅲ期幼虫となる。この状態のオキアミを捕食したサバやイカをクジラ、イルカ等が捕食し、胃内で第Ⅳ期幼虫から成虫となって寄生虫環が成立する。オキアミは第1中間宿主、サバ、イカ、カンパチ、カツオは第2中間宿主になる。第Ⅲ期幼虫を体内に持つオキアミを捕食したサバ、イカなどの体内では、第Ⅲ期幼虫は発育できず、「待機」の状態になる。第2中間宿主を待機宿主と呼ぶこともある。これらの第Ⅲ期幼虫寄生魚類を、刺身、寿司、マリネ、シメサバとして喫食したヒトがアニサキス食中毒にり患する。魚類の喫食可能部位とアニサキスの寄生部位の関係については厚生労働省から注意喚起が出ている。「アニサキス幼虫は寄生している魚介類が死亡し、時間が経過すると、内臓から筋肉に移動することが知られています」と、同省ホームページ パンフレットにある。魚体が死亡すると、虫体は内臓から筋肉部分、とくに内臓を包み込む「ハラス」の部分に移行する。 アニサキス属には9種ある。顕微鏡下での形態診断では種の特定は難しいことが多い。遺伝子検査による種同定法は確立されている。注目は、A. simplex sensu strictoとA. pegreffiiになる。アニサキスはシュードテラノーバ属にも種があり、Pseudoterranova decipiensもアニサキス症を起こすとされる。日本に近い太平洋側の海洋に棲息する魚類には主にA. simplex sensu strictoが寄生し、東シナ海・日本海の魚類にはA. pegreffiiが寄生している。マサバを対象とした調査では、A. simplex sensu strictoの内臓から筋肉部位への移行率は、A. pegreffiiのそれよりも100倍以上高い結果が得られている10)。 4. アレルギー性アニサキス食中毒詳説生の魚肉中に存在している生きたアニサキス第Ⅲ期幼虫を喫食して起こるのがアニサキス症であるとすると、誘発される病態は幼虫移行症に属するはずだが、1990年のKasuyaらの報告はアニサキス症の特異的病態を明らかにした11)。サバを喫食して蕁麻疹を呈した12名の患者をスクラッチテスト(皮膚に微小の傷をつけ、その上にアレルゲン候補を含む抽出液を滴下し、発赤腫脹反応があるかどうかを見る)した際、患者はサバ可食部抽出液には反応せず、アニサキス虫体抽出物に反応した。この検査結果は、「蕁麻疹」というアレルギー症状を、サバに寄生したアニサキスが誘発したことを示す。青魚を喫食して生じる「蕁麻疹」を検知すると、ヒスタミン中毒を想起させるものであるが、アニサキス抽出物を試験したKasuyaらの報告は、アニサキス症にアレルギー反応が関係することを示した、エポックメーキングな研究成果となっている。食品を一義的に1種類のものとは考えなかったことがアニサキス症研究に大きな貢献をした。学術的な用語ではないが、アニサキスは食物アレルギーを想定する際に発生する「混入アレルゲン」として位置付けられるだろう。小麦アレルギー患者が小麦粉入りの石鹸を使用し、症状が発現したアレルギー事故が起こっていることと類似すると表現すれば理解しやすいだろうか。 最近の食品衛生学や食物アレルギーのテキストで記載されるアニサキス症には次のものがある。 ・消化器系アニサキス症 アニサキス第Ⅲ期幼虫は魚介類を介して人体内に取り込まれる。自らの成長の居場所を探すため、消化管から逸脱しようとし、胃壁や腸壁へ貫入する。 -胃アニサキス症 喫食後数時間から十数時間後、みぞおち部分の激しい痛み、悪心、嘔吐、蕁麻疹、血管性浮腫、アナフィラキシーを呈する。虫体が胃壁に侵入した際の病型で、アニサキス症の中では発生率は非常に高い。 -腸アニサキス症 喫食後十数時間以降に、下腹部の激しい痛みを呈する。他は胃アニサキスと同様の症状を示し、幼虫が侵入する組織が腸であることが名称や痛みを呈する部位の違いとなる。 ・非消化器系(消化管外)アニサキス症 幼虫が消化管壁を通過し、人体中の他の組織に到達、定着し、種々の症状を誘発する場合をいう。アニサキスにとってはヒトは不適切生物種になるので、人体内で成虫になることはなく、人体に取り込まれたあと数週間で死亡し、排泄される。症状も通常は収まるが、まれに人体内に死体としてとどまり、剖検その他で、偶発的に非消化器系組織に虫体が発見される。腹腔内のどこかで、虫体を中心に肉芽腫が形成される。内部が白色の充実した腫瘤となる。病理解剖によって腫瘤の中心部に虫体が確認される。本症の発生率はアニサキス症全体の0.5%と言われる12)。 ・劇症型および緩和型アニサキス症 上記の消化器系アニサキス症の中で、腹痛の強弱で分類されている。このうちの劇症型アニサキス症に、アレルギー反応が関与しているというのが現在の認識になる。緩和型の比較的穏やかな腹痛は、虫体の胃(あるいは腸)壁への貫入で発生するもので、無症状で、あるいは、痛みはあったものの治療を受けるほどでなく、人間ドック等の内視鏡検査で偶然虫体が発見される場合も含む13)。「激痛」は、アニサキスアレルゲンにすでに感作をされた患者が、生きた虫体の侵入を受け、「緩和型の痛み」プラス「アレルギー反応」で「激烈な痛み」になるという機構と理解される。胃(あるいは腸)粘膜直下の肥満細胞からのアレルギーメディエーターの放出があり、胃・腸の運動を支配する平滑筋が一斉にかつ最大限に運動し、結果、痛み止めでも緩和しない、医院に駆け込まざるを得ない経験を味わうことになる。 最も深刻なアレルギー症状であるアナフィラキシーとアニサキス症に関して情報提供する。東京医科大学病院救命救急センターでは、2011年1月から2017年3月までの間で192例のアナフィラキシー事例を受け入れていた。皮膚試験によってアレルゲンが確定したのは25例で、小麦6例(24%)、アニサキス5例(20%)の順だった14)。アナフィラキシー患者の5名に1名の原因が、アニサキスとなっている。帝京大学病院救急科に搬入されたアナフィラキシー症例を分析した報告がある。2015年1月から36か月の間のアナフィラキシー症例181例のうち、最頻原因アレルゲンはアニサキスで、28例(全体の15.5%)を示した。6名強に1名の割合となる。食物が原因の事例は78例(全体の43%)を占めており、アニサキスアナフィラキシーの発生頻度を食物アレルゲンから計算すると35.9%となっている15)。アニサキスのアレルゲン性は強い。 5. アニサキス食中毒原因魚類・食品国内のアニサキス症(有症事例も含む)の原因食品はサバが最も多い(厚生労働省食中毒統計)。東京都内の調査では、シメサバの事例が多いとある。2017年では、アニサキス食中毒の42.0%はシメサバが原因だと推定されている16)。生食用サンマ17)、イカ18)、カツオ19)が報告されている。 6. アニサキスアレルゲンアレルギー学(Allergology)の立場から物申すと、粗アレルゲンとアレルゲンとは根本的に異なる。サバの腹腔内や筋肉中のアニサキス虫体を取り出し、それらを適当な緩衝液中で粉砕し、遠心分離やろ過で可溶化部分を取り出したものが「粗アニサキスアレルゲン」で、Allergen sourceと表記する。その粗アニサキスアレルゲンから、患者血清中のIgE抗体結合性およびIgE抗体産生性のタンパク質を純粋に分離したとき、「アニサキスアレルゲンの1種」を同定したことになる。アニサキスアレルゲンの各タンパク質は、発見順にナンバリングされ、国際免疫学会アレルゲン命名委員会(International Union of Immunological Society : IUIS)が運営しているデータベースに登録され、学術的な認知が完了する。塩見先生はその総説の中で、「トロポミオシン」と「Ani s 11-like」をアニサキスアレルゲンに含めて議論されているが、アレルゲンを解析している者としては、両者を早くIUISデータベースに登録してほしいと願う次第である。Ani s 1はアニサキスのアレルゲンとして分離同定された初めてのタンパク質で、2003年に登録されている。表2にあるように、IUISアレルゲンデータベースには2020年12月31日現在で、14種類のアニサキスアレルゲンが登録されている。IUISデータベースでは、登録アレルゲンの塩基配列と推定アミノ酸配列が瞬時に入手できるように工夫されている。充実したタンパク質情報も入手できる。例えば、Ani s 1は、194個のアミノ酸から構成されていて、Kunitz/Bovine pancreatic trypsin inhibitorというタンパク質が含んでいるドメインを有する。細胞レベルの分布では、「分泌性タンパク質」に属し、Ani s 1タンパク質は細胞質内や細胞膜、細胞小器官膜に固着しているものでないことがわかる。分泌性という性状については、バイオインフォマティクス(生物情報学)から判定されている。実は、アニサキスアレルゲンの感作という観点からは、虫体から「分泌される」の部分は、議論になるところである。後述する。

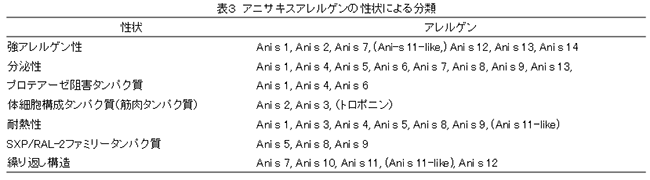

14種のアニサキスアレルゲンをその特異的性状から分類した結果を表3に示す。

6.1 強アレルゲン性 アニサキス食中毒患者血清中のIgE抗体陽性率が50%を越えるものを強アレルゲン性とした。7種の中で、さらにAni s 1とAni s 7が、アレルギー性アニサキス症の診断マーカーとして信頼性が高いとされる20, 21)。Ani s 7は1093個のアミノ酸からなり、SDS電気泳動上の分子量は139 kDaを示す。N末端がメチオニンから始まっていない。16個のシグナル配列が切断除去されており、Ani s 7は、分泌性アレルゲンになる。Ani s 7は繰り返し構造を持つことも特徴である。Ani s 7の生化学的機能は分かっていない。 6.2 分泌アレルゲン 14種あるアニサキスアレルゲンのうち、分泌性アレルゲンは8種を占める。「分泌性」という用語から、第2中間宿主の体中で「待機」している第Ⅲ期虫体が、各種のタンパク質を待機宿主内へ「持続的に供給している」状態が考えられるだろうか。インターネット上の情報で申し訳ないが、マサバの寿命は6、7年とある。この期間アニサキス第Ⅲ期虫体が寄生しているとして、虫体がアレルゲンタンパク質を常時分泌し、同タンパク質が分解されないものであれば(例えばAni s 1はタンパク質分解酵素阻害タンパク質で、自身も含めた周辺のタンパク質の分解を抑制できる可能性をもつ)、分泌性アニサキスアレルゲンの蓄積量は相当なものになっているはずである。確かに、良好な診断マーカーとされる分泌性タンパク質Ani s 1やAni s 7は効率よい感作源となり、高いIgE抗体陽性率に反映することは理解できる。一方で、後述するように、Ani s 1は耐熱性を示し、たとえば焼いたサバの可食部分や鯖缶の肉部分に、分泌性Ani s 1はアレルゲン性を持ったまま存在するはずである。この仮定からは、アニサキス食中毒は、鯖缶の喫食で発生すべき機構を有することになる。「生きた虫体」は必要ないことになる。では発想を変え、アニサキス第Ⅲ期虫体は、人体組織侵入時に、特定のアレルゲンを分泌するとしてみよう。分泌性アレルゲンに事前感作されているとすると、数時間から十数時間と言われる潜伏期間が理解できない。IgE抗体が結合した肥満細胞が粘膜下にある状態で、分泌性アレルゲンがIgE抗体に捕捉されれば、直ちに症状がでてよいはずである。むろん、一義的に分泌性アレルゲンのみでアニサキス食中毒の症状が発生するとは限らないが、「分泌性」の用語を単純にアニサキスアレルギー発症機構に当てはめることはできない。 アニサキス線虫は原虫ではないので、複数個の細胞から構成されている。分泌性アレルゲンが本当に合成されていることを確かめる必要がある。同アレルゲンが合成されているのなら、細胞外ではあるが虫体内部に留まるのか、虫体外部まで播種浸透しているのか、検証する必要がある。もともと、「虫体を魚体から取り出しすりつぶして、虫体粉砕物中に含まれるタンパク質を分子量で分離し、それらへのIgE抗体結合」を指標に、アレルゲンを同定しているはずである。「分泌性」の用語はタンパク質としての一般性状から用いられているもので、「虫体外に分泌された」ことが明らかになっているわけではない。一方で、分泌性アレルゲンであるAni s 1やAni s 7は、強いアレルゲン性を示す。アニサキスアレルギーの成立に関与しているに違いない。まず、分泌性タンパク質を合成している細胞を突き止める必要がある。虫体が魚類の内臓にいるのか、喫食部の筋肉にいるのかで、合成や分泌の状態が変わるかも知れない。死亡直後の魚体から分離した虫体の、あるいは、魚肉中に移動した虫体のmRNAを取り出し、アレルゲン遺伝子の転写があるかを検証する実験が可能だろう。アレルゲンに対して抗体を作成しておき、内臓や魚肉中のアレルゲンを免疫学的に測定するELISAのような実験は、それほど難しい実験系ではないように考える。線虫の培養を可能としているシステムが報告されているので、培養アニサキス第Ⅲ期虫体からのアレルゲンの分泌状況を分析することもよいだろう。 魚類も免疫系を保有している。食作用系に加え、イムノグロブリンも産生する。魚体内での長期間のアニサキス虫体の待機は、虫体がなにがしかの免疫抑制物質を放出し、魚体から拒絶されない状態と考えて差し支えない。著者はバイオインフォマティクスの力で研究を進めてきた経験が長いので、バイオインフォマティクスが提示する「分泌性」が意義あるものだと信じたい。アニサキスの分泌性アレルゲンは、待機宿主体内の虫体で合成され、魚体内に播種されているのではないか?分泌性アニサキスアレルゲンを含んだ魚肉の摂取によってヒトはIgE抗体の産生が誘導される。継続的な摂取によって少しずつIgE抗体量が増加する。また、総IgE抗体量も増加する。IgE抗体受容体の親和性が増強され、アニサキスアレルギーを発生しやすくしていると空想している。 6.3 プロテアーゼ阻害タンパク質 セリンプロテアーゼ阻害タンパク質、システインプロテアーゼ阻害タンパク質がアニサキスアレルゲンとして同定されている。タンパク質の名称に引きずられてはならない。推定アミノ酸配列の中に、各プロテアーゼが共通して保有しているアミノ酸配列を持っているというだけである。阻害活性モチーフを持つことがアレルゲン性と関連するのかどうか、その答えはない。これら機能不明タンパク質の機能を明らかするのはどうしたらよいか。タンパク質分解阻害タンパク質は対象であるタンパク分解酵素と結合しないとその機能を発揮できない。ツーハイブリッド法(Two-hybrid method)や免疫沈降法(Immunoprecipitation method)のようなタンパク質相互作用解析システムの応用は可能だろうか。著者が知る「酵素活性とアレルゲン性が関係あるアレルゲン」は、アスペルギルス・フミガタスAspergillus fumigatusのAsp f 1のみである。同アレルゲンは、精製標品も組換え標品もリボヌクレアーゼ活性があり、カビが生体に侵入する際に、Asp f 1はリボヌクレアーゼ活性による細胞障害性を発揮し、宿主の構造を破壊する。Asp f 1自身の免疫系への発見暴露を容易化し、アレルゲンとしての役目を果たす22)。Asp f 1の酵素活性はあくまで間接的補足的合目的的関与であり、リボヌクレアーゼ活性モチーフが共通してアレルゲン性と関連する、例えばIgEエピトープになっているわけではない。 6.4 体細胞構成タンパク質(筋肉タンパク質) IUISには登録されていないトロポニンCを含め、筋肉タンパク質であるアニサキスアレルゲンは3種ある。トロポニンCについて、そのアレルゲン性に言及している論文は3報あり、今後、IUISへの登録が進んでゆくことだろう。Ani s 2はパラミオシン、Ani s 3はトロポミオシンCとして生化学的に同定されている。パラミオシンは線維状塩溶性タンパク質で、無脊椎動物の筋肉に存在する。その運動性を司り、無脊椎動物全般に普遍的に分布する。 Ani s 3であるトロポミオシンCは筋肉タンパク質の1種である。トロポニンIとトロポニンTとともにトロポニンを形成する。トロポニンはアクチンとミオシンの結合を、カルシウムイオンを介して仲介している筋肉タンパク質で、筋肉細胞だけでなくすべての真核生物の細胞内に分布し、アクチン・ミオシン制御以外に多種の機能を持つことが明らかになっている23)。トロポミオシンは筋肉細胞以外の細胞の、細胞内アクチンにも結合しており、真核生物の全細胞がトロポミオシンを保有していると理解できる。当然トロポミオシンは広く動物に分布する。 これらの筋肉タンパク質は、相同アレルゲンタンパク質として、広く動物界に普及しているものと理解されたい。仮定のこととして、他の無脊椎動物の筋肉タンパク質に感作され、アニサキスのそれらで発症に至る症例もあれば、その逆もありうる。相同性アレルゲンは多種多様で、大いに問題になることもある。「混入アレルゲン」といってもよいところであるが、その重要性を強調した報告は少ない。あるアレルギーにり患した患者に薦められる最も簡便な対処法は対象アレルゲンの忌避であるので、含まれていないと信じる食事に相同アレルゲンが含まれると、悲劇を誘発する危険性がある。 6.5 耐熱性アレルゲン アニサキスアレルゲンの大きな特徴がその耐熱性にある。一群の同アレルゲンは調理加熱でアレルゲン性を失わない。耐熱性アニサキスアレルゲンは、タンパク質分解酵素阻害タンパク質(Ani s 1、Ani s 4)、筋肉タンパク質(Ani s 3)、線虫特異タンパク質(Ani s 5、Ani s 8、Ani s 9)と、一定の機能・構造タンパク質に収束しない。加熱しても残存するアレルゲン性は多くのことを我々に考えさせる。「生食」に注目されるアニサキス食中毒であるが、鯖缶はどうか?耐熱性アレルゲンが残存する可能性は高い。ハラスの部分はどうか?廃棄物の内臓はどうか?それらを骨と混ぜ、魚粉として利用してはいないか?その中に耐熱性アニサキスアレルゲンはないのか?食品ロスがSDGsがらみで指摘される昨今である。「食品の廃棄物」を有用物に転換させるとき、どこまでリスクを考えているだろう?狂牛病を想起してほしい。骨や肉片といった廃棄物が「肉骨粉」に変わり、その中に残った異様に強靭なタンパク質がヒトの脳を狂わせた。脱線するが、著者は獣医師の資格を持っているので一文追加させていただきたい。イヌやネコもアレルギーを発症する。市販ペットフードの原材料は二級品食材で、魚由来のものも多い。ペットフードの中に耐熱性アニサキスアレルゲンは含まれているのか?ヒトと同様のリスクは動物にも降りかかる。伴侶動物の健康にも配慮が欲しい。 上記の危惧を心中に持っている著者ではあるが、現在のところ、鯖缶の喫食でアナフィラキシーが起こり、原因がアニサキスアレルゲンであった症例が発生したことは聞かない。耐熱性はアニサキスアレルギーにとって意義のある性状なのかどうか、単に加熱後のIgE抗体結合性を検討するだけでは不十分である。もし耐熱性がアニサキスアレルギーに関与するのであれば、サバの塩焼き、鯖缶、焼きスルメイカ、カンパチの煮つけを食べている人々はゆっくり、そして長期間にわたり、耐熱性アニサキスアレルゲンを体内に受け入れていることになる。「日本でそして世界でアレルギーり患者が増えたのは「衛生仮説」のせいでなく、耐熱性サイレントアレルゲンの低用量長期間暴露が原因」だと著者は空想する。 6.6 SXP/RAL-2ファミリータンパク質 SXP/RAL-2ファミリータンパク質は、豚回虫、バンクロフト糸状虫、回旋糸状虫といった動物寄生の線虫や、C. elegans、植物寄生線虫が保有するタンパク質で、SXP1およびSXP2と名付けられたモチーフを共通に持つタンパク質群である24)。同タンパク質に抗原性はあるものも、機能は不明である。マグネシウムイオンが結合すると、Ani s 5はSDS電気泳動でシフトを起こす。アニサキス虫体内で、何らかの機能を果たすに違いないが、特定されていない。 6.7 繰り返し構造保有タンパク質 アミノ酸配列の中で、数個から10数個のアミノ酸が繰り返す構造を持つタンパク質がアニサキスにあり、アレルゲン性を有する。IUISには繰り返し構造を持つアニサキスアレルゲンが4種提示されている。繰り返し構造を持つタンパク質は、抗原性が高いとの表記は散見され、事実、強アレルゲン性の項で記述したとおり、Ani s 7は、アニサキス食中毒診断の良好なマーカーになっているとの報告がある20, 21)。繰り返されるアミノ酸配列がアレルゲン性と直接の関係があるかは解っていない。 6.8 相同性アレルゲン 上述したプロテアーゼ阻害タンパク質も、相同性繰り返し構造保有アレルゲンも、さらには、線虫特異タンパク質アレルゲンも相同性アレルゲンの範疇に入る。「相同」はアミノ酸配列の類似性を意味する。アニサキスと回虫との交差反応は線虫間での相同性アレルゲンが原因であるが、交差反応が「相同性」に立脚しているとすると、対象は交差する寄生虫だけに捉われない。ヒトが動植物を喫食する限り、相同性アレルゲンを摂取していると考えることができる。耐熱性アレルゲンの項で記述した「サイレントアレルゲン」の発想は、相同性アレルゲンにも当てはまる。 7. アニサキス食中毒の制御は可能か結論としてアニサキス食中毒はなくならない。どのような努力をしても不可能である。理由はアニサキスの寄生環を遮断できず、かつ、人類が魚類を食するからである。海棲哺乳類から天文学的な数のアニサキス虫卵が排出される限り、また、天然の魚類をヒトが食する限り、アニサキス食中毒は永劫に続く。イルカやクジラなど海棲哺乳類は保護されている。アニサキスも保護される。DHA(ドコサヘキサエン酸)やIPA(イコサペンタエン酸)は目にされたことがあると思う。それらは魚に多く含まれるn-3系不飽和多価脂肪酸で、皮膚の健康を守るだけでなく、脳機能を活性化する作用もあるようである。その効果は喧伝され、巷には同脂肪酸のサプリメントや同脂肪酸を含んだ特定保健用食品(トクホ)が溢れる。人類が魚類を利用する限り、アニサキス食中毒はなくならない。 では、最少化できるか?まずは検査手法だろう。「鮮魚のアニサキス幼虫検査マニュアル」が公表されている(食安監発第1125004号 平成17年11月25日、厚生労働省)。鮮魚としてカンパチを対象としている。マニュアル作成の過程など、より詳しい情報が川中先生らより提供されている25)。 一般に提供されるサバやカツオやサンマはどうか?蛍光を照射することによって、アニサキス虫体が明瞭に見える機器は開発されているが、魚体を開き、一匹一匹の可食部を蛍光に曝す必要がある。この手法が魚類の取扱量に追いつくとは考えられない。大量の魚を一尾一尾検査することは難しい。ましてや、人が肉眼で検査するなど、困難である。非破壊的でかつ連続的な検査システムを構築するためには、新しい発想でアニサキス制御に臨む必要がある。分泌性アニサキスアレルゲンが体表にまで播種し、捕獲後の魚体の外部から光を照射してシグナルが出るとアニサキスが寄生している・・・このようなシステムを考えてくれないだろうか。 耐熱性相同性アニサキスアレルゲンは全くの未検討状態であることはすでに述べた。現在のところ、厚生労働省が言う、「新鮮さを保てば虫体が可食部に移動しない」ことを信じ、「虫体の存在が発症に必須である」ことを信じ、魚類の捕獲から保蔵までを速やかに実行し、かつ内臓の処理を適切に行い、可食部での虫体の存在を最少化することが、我々に出来ることだろう。 8. おわりにアニサキス症の食中毒としての実態がつまびらかになりつつある昨今、アニサキスについてかなりのことが明らかになった印象だと考える。アレルゲン分析を専門としている著者にとって、アニサキス食中毒は妄想・空想を引き起こさせるものである。喫食後数時間から10数時間を経て発症するアニサキス食中毒は、即時型過敏症でも遅延型のそれでもない26)。「耐熱性」「分泌性」「相同性」といったアニサキスアレルゲンが持つ諸性状を、深く解析する必要がある。魚肉を薄くスライスする刺身や、イカの松笠切りは、調理上の手法かアニサキス虫体の切断を意味するのか。イタリア、スペインにも生食、あるいは軽い加熱で魚を摂取する文化がある。食品衛生学や医学関係からだけでなく、食文化や文化人類学の観点から、地政学的、生態学的にも、アニサキスは面白いテーマではないかと著者は感じている。本稿が、食品衛生の現場にいる読者の方々に、アニサキス・アニサキスアレルゲンの学術的な面白さや同食中毒発生機構の不可解さの一片を伝えてあれば、著者の望外の喜びである。最後に、IUISに加え、アレルゲンデータベース情報を提示する。 Allergome :http://www.allergome.org/ 国立医薬品食品衛生研究所が運営するアレルゲンデータベース:https://www.nihs.go.jp/dnfi/ADFS.html(2021年4月より稼働) 前者は総花的で、アニサキスアレルゲンだけでなく、個々のアレルゲンの詳細情報が入手できる。後者は食物アレルゲンに特化している。参考にされたい。 文献

略歴

サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |