|

おいしさの心理学

立命館大学食マネジメント学部

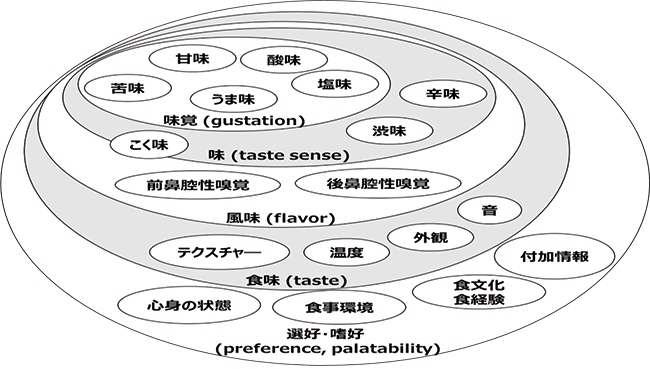

教授 和田 有史 1. はじめに2017年の河北新報の記事によると“青森のリンゴは硬い”という苦情が青森県内のリンゴ関係者に届いたそうだ(河北新報:2017年1月24日)。我が国の大半のリンゴを生産する青森ではリンゴの硬さはおいしさの大切な要素である。柔らかくなったリンゴの状態は「ぼけた」と表現される。ぼけたリンゴはおいしくないらしい。ゆえに、青森の生産者や流通業者は多大なコストをかけてリンゴの食感をパリッとした状態に保っている。同記事によると青森県は、リンゴの正しい知識を広めて将来の消費者を獲得するために西日本を中心に小中学校などで出前授業をするという。授業の内容には、リンゴのおいしさや食べ方、健康機能が含まれる。ここでいう正しいリンゴのおいしさとは何だろうか?柔らかくなったリンゴをおいしく感じるのは間違いなのだろうか?答えは一義的に決められそうにない。 おいしさとはなんだろうか?この定義は多義的だ。物としての食品の特徴を意味する場合もあるし、飲食に伴って生じる感覚的な経験を意味する場合もある 1)。おいしさを食品そのものの特性としてとらえようとすると、食品の化学的、物理的特性においしさの要素を探すことになるだろう。この場合は、個人個人の好き嫌いの特性は捉えづらい。上記のような硬いリンゴを好む人と、好まない人の差異は説明しづらいのではないだろうか。その一方、おいしさを人が感じる感情として捉えようとすると、ある程度の個人差を許容できる。食品のおいしさを分析するためには両者からの視点が必要である。 図 1に、感覚的経験としての“あじ”の構成要素を感情的側面とともに図示した2)。人間の嗜好性をも含む“あじ”は、味覚や嗅覚だけでなく、全ての感覚とそれら同士の相互作用、心身の状態や文化的、社会的な要因をも含む。このように、おいしさに科学的にアプローチしようとするとき、カバーすべき範囲は広い。 本稿では味や風味とおいしさに関わる多感覚情報統合の仕組み、その形成における文化や学習の要因について概説する。

図1 “おいしさ”の構成要素 2. 先天性の味覚の嗜好味覚は栄養や毒を検出するために重要な役割を果たす。基本五味に含まれる甘味、うま味、塩味はそれぞれ炭水化物、たんぱく質、ミネラルという栄養物の信号であり、先天的に選好される味質である一方で、酸味、苦味は腐敗物、毒物の信号であり、選好されない味質と考えられている。嗜好の先天性を示す事例としてはSteinerが発表した新生児の味質に対する表情の反応の実験が有名である3),4)。新生児に味溶液を呈示すると、甘味には受容的な表情を示し、酸味や苦味には拒否的な表情を示すという。このように考えると味覚は先天的な生体防御機能といえる。人間の早産の新生児に、甘味を生じさせるグルコース溶液を与えると吸啜運動が無味の溶液よりも強く誘発される5)。これは、胎生期には甘味への嗜好が存在することを示唆している。 身体にはそれぞれの物質を摂取する最適量があり、この最適量が満たされるとホメオスタシスのために食行動が抑制されるという。しかし、カロリーについては欲求に従って食物摂取をすると健康に負の影響を及ぼすほどカロリーを摂取してしまう。霊長類もカロリーに対する欲求は大きく、カロリー制限をしたサルに比べると、同じ期間、好きなだけ食品を摂取しつづけたサルは老化が早い6)。 ラットが甘味、うま味、脂肪が感じられる食品を摂取すると脳内の報酬系が活性化され、脳内快感物質“オピオイド”が放出される 7)。オピオイドは食べ過ぎや中毒症状を引き起こす危険性がある。飽食の環境では、我々のホメオスタシスは十分に機能していないのかもしれない。 3. 嗜好対比と順応特に美味しくも不味くもないと評価されたコーヒー (中性刺激) に対する嗜好評価を、高く評価されるコーヒー (快刺激) の嗜好評価の直後に行うと、単独で評価した場合よりも低く評価される8)。この現象はヘドニックコントラスト (嗜好対比) と呼ばれる快刺激との対比が生じて中性刺激の嗜好評価が低下する現象である。ヘドニックコントラストは、連続して提示される刺激群を評価者が同一カテゴリーのものと認知した場合に生じやすい。しかし、快刺激や不快刺激と中性刺激が異なるカテゴリーに属するものと認知された場合には効果が減少する。たとえば、快刺激であるコーヒーを“プレミアム・コーヒー”、中性刺激であるコーヒーを“日常的なコーヒー”であると教示すると、両者とも“コーヒー”であると教示した場合よりもヘドニックコントラストが減少する。つまり食品に対する嗜好もその食品の認識を形成する背景によって変化する。 食文化も食品の認識を左右する要因になりうる。例えば、訓練されていない一般的な消費者に魚の塩焼きの塩味の強度評定をさせた場合には、同じサンプルに対する評価は変わりうる。評価者にとって中性刺激が塩分の比較的少ないあら巻鮭であるかもしれないし、塩気の強い一般的な塩鮭かもしれないからだ。個々の食品についてどのような味がバランスのとれた味であるかは、文化的な背景によって個人差が生じるだろう。食品に感じるおいしさを導く五味や油脂感、コク味物質などの味覚的な特徴や香りや食感などの最適なバランスは摂食者の短期的、長期的な摂食経験に依存して変化するのだろう。 4. 多感覚知覚知覚は感覚器ごとに処理されていると思われがちだが、実際は複数の感覚の情報が統合されて形成される。腹話術では、実際の音源である口が動かない腹話術師ではなく、人形の動いている口が音声を発しているように感じられる(腹話術効果)。また、光の点滅頻度のような、視覚的な時間的な知覚判断は、より時間分解能の優れた聴覚に強くバイアスされる9)。多感覚の統合の例は数多く報告されており、それが日常的に生じている10)。これは食においても同様である。 トウガラシやワサビの辛さは味蕾の味細胞ではなく、自由神経終末に存在するTRPV1(カプサイシンの受容体)やTRPA1(わさびの受容体)によって受容され、三叉神経によって中枢に信号が伝播するため、味覚の定義に当てはまらず、むしろ痛覚を含む体性感覚に分類される。しかし、これらの受容体の反応は口腔内に存在する食品からもたらされた場合、人間は食品の特徴である辛味として認識する。それは口腔内で受容される化学物質によってもたらされる食品の味(taste sense)の一部であり、味覚ではないが日常的な食品の“あじ”を構成する要素である11)。 これらの受容体の反応は、「塩味と辛味」、というように別々の属性として感じられる時もあるが、ひとつの“あじ”として感じられることもある。たとえば、我々は日常的に強い塩味を感じるとき「塩辛い」という体験は塩味の受容体の反応のみで成立するのではない。高濃度の塩はマウスの味蕾では苦味と酸味の受容細胞 12)、さらにはTRPV1でも受容されることが示唆されている13)。すなわち、塩という単一物質に由来する「塩辛い」という“あじ”は複数の味覚受容体と体性感覚の多感覚統合によってもたらされるともいえる。 食物や飲料は、摂取前から咀嚼、嚥下後まで、物理的・科学的に変化し続ける。それによって、複雑に感覚属性が変化していく。例えば、食品の物性によって、口腔内での破砕のされ方も異なり、味物質やにおい分子の拡散速度も変化するだろう。その結果、食感によって味嗅覚が影響されたかのような現象がおこる14)。一般に固形食品では硬いほど、液状の食品では粘性が高いほど、同量の呈味物質やにおい分子を含んでいても味嗅覚強度は弱く感じるという。また、食品の温度が異なれば食品の状態も変化する。例えば食品の温度が高ければにおい分子は揮発し、その結果としてより多くのにおい分子を嗅粘膜が吸収し、においの知覚強度 (嗅覚) も強くなると思われる。 食品を咀嚼したり、嚥下したりすると、食品のにおいは口から鼻腔へ流れる。これが豊かな食味の体験に重要な役割を果たす。においは鼻孔から(オルソナーザル)の経路以外に、口から(レトロナーザル)の経路からも嗅粘膜に届く。人が日常的に感じている食品の風味が、味覚だけでなく嗅覚の影響も強く受ける。バニラやチョコレートのにおいは、“甘い香り”という表現がよく使われ、さらに知覚される甘味の強さをも促進する。 味とにおいの連合は経験を通して獲得される。においと味が同時に提示されると、両者のイメージが一致する場合にはにおいによって味が強く感じられ、一致しない場合にはにおいによって味が弱く感じられる15)。さらに嗅覚刺激を提示する装置によって両経路それぞれににおいを提示すると一致する味質を増強する16)。オルソナーザル経路によるにおいの提示では、味の受容体にはにおい分子が接しないため、両者の情報統合は末梢ではなく、より高次な神経処理によって行われていると考えられる。つまり、においによる主観的な味覚の強度の変化には、中枢レベルでの感覚情報統合が関与する可能性がある。レトロナーザルとオルソナーザル経路の嗅覚体験の違いを香気成分の差に見出そうとする試みがいくつかなされている一方で、呼吸運動との関連もある可能性がある。我々の研究グループは呼吸と同期した嗅覚刺激と味覚刺激との時間的な順番が嗅覚による味覚促進に関与する可能性があることを示した17), 18)。呼吸と連動させて両経路に香気成分を提示できる装置を用いた実験の結果、スクロース溶液に対する甘味強度は、味覚刺激後のレトロナーザル経路経由で呈示したバニラ香によって増強される一方で、嗅覚刺激呈示と味覚刺激呈示の順序を入れ替えた条件においては、両経路からの嗅覚刺激による味覚増強はなかった。つまり、嗅覚刺激による味覚増強においては嗅覚呈示経路および味覚と嗅覚の時間的な順序が重要な要因であり、レトロナーザル経路経由の嗅覚刺激を味覚刺激後に呈示することで味覚増強が引き起こされたのである。これは、呼吸という運動感覚との連動も味嗅覚による風味に関係することを示している。 味とにおいの一致・不一致は古典的条件づけによって学習されると考えられる。古典的条件づけは生得的に何かしらの生体の反応を引き起こす無条件刺激と、もともとはその反応を引き起こさない中性的な条件刺激を時間的・空間的に近い状態で提示すると、条件刺激に対しても同様の反応が獲得されることをさす。マウスに塩味と共にバニラのにおいを提示するようにすると、学習が成立してバニラのにおいによる塩味増強が生じる19)。人間の場合でも、においと味質の連合が食文化の学習に依存することが交差文化的研究と発達研究で示唆されている。例えば、日本人が、レトロナーザルの嗅覚刺激が伴う条件(鼻腔解放条件)と、伴わない条件(鼻腔閉塞条件)の下で羊羹の基本五味の強度と検知しやすさを評定する実験がある。日本人では鼻腔解放条件で、鼻腔閉塞条件に比べて甘味、うま味、塩味に有意な増大が観察され、甘味についての検知しやすさが高くなり、味覚強度と検知のしやすさの相関係数が高い傾向があった20)。さらに、羊羹になじみのある日本人と、羊羹になじみのないドイツ人の結果を比較すると、ドイツ人には鼻腔解放条件と鼻腔閉塞条件での検知のしやすさの変化が見られなかった21)。これは日本人が羊羹、あるいは小豆の香りと甘味の組み合わせを味わう文化であるため、羊羹を摂食するときに生じるレトロナーザル経路からの香りと甘味の連合が生じ、甘味の検知が嗅覚によって促進されるが、ドイツ人はその香りと甘味を味わう経験が少なく、連合が成立していないため、鼻腔の解放・閉塞によって変化しないのである。これは、食文化によって経験する食品が異なり、それが味嗅覚刺激の連合が左右され、知覚体験に影響を与えることの裏付けといえよう。また、我々の研究グループは、幼児(1~2歳児)を対象として、はちみつ、または醤油のにおい付きマグカップでショ糖溶液(濃度1.8%)を摂取させ、その摂取量を計測した22)。はちみつのにおいは大人では甘味と一致するにおいであると予測できるが、1歳未満では乳児ボツリヌス症を避けるためにはちみつを摂取しておらず、食品としてのはちみつ摂食経験は少ない。その一方、醤油は離乳食でもよく使用されるなじみのある食品の香りである。実験の結果、1、2 歳児ともに、醤油条件において、はちみつ条件よりもショ糖溶液の摂取量が多かった。これは付加したにおいがする食品や飲料の摂食経験と摂取量 (嗜好) が関係することを示唆する。また、摂取経験が浅いはちみつと甘味の一致性の獲得が弱い可能性もある。

食に関わる感覚情報統合は味覚と嗅覚以外の感覚も巻き込む。食品の色は、食品のフレーバーの知覚にも影響を及ぼすことが知られている。赤いショ糖溶液がより甘く感じられる、というようなレポートは数多くある23)。赤色が、果物など甘い食品との連想が強いために生じる増強効果であろう。色による味質強度の増強効果は、味わっている溶液そのものが色づいていれば生じるが、その溶液に順応した後の強度評価では、無色の溶液に順応した場合と変わらない24)。この結果は、味への順応は受容体など末梢に近いレベルで生じ、色による味の増強効果は順応が生じない高次の神経処理によることを示唆している。味覚・嗅覚・視覚など多感覚の情報統合には、二次味覚野とも呼ばれる眼窩前頭皮質が関与するといわれている25)。

聴覚は触覚と同様に振動感覚であり、テクスチャーの知覚に影響が大きい。ポテトチップスのクリスピー感は音によって左右される26)。聴覚が食感に影響を与える、というのは意外な組み合わせだ。 このような様々な、味質の強度などに関わる多感覚統合が、コクのような複雑な食体験に関与していると考えられる。 5. 最後に最後に話を「硬いリンゴはおいしいか」論争に戻そう。新鮮なリンゴは果物特有の香りが豊かだ。香りによって食味が向上する。硬いリンゴを咀嚼することはよく噛むことにつながり、果汁が口内にほとばしるかもしれない。そう考えると鮮度がよく、硬いリンゴは、ぼけた柔らかいリンゴよりもおいしいのだろう。最近はリンゴを長期保存する場合にはエチレンの作用を阻害する1-MCP(1-メチルシクロプロパン)処理などを施して食感の保持を試みているが、その一方で風味が弱くなってしまう。一番おいしいのは、やっぱり未処理の新鮮なリンゴである可能性が高い。つまり硬いことと好ましい食味の間には相関関係がある。世代を越えてリンゴの食経験が豊富な青森の人たちはそれを体得し、硬さと美味しさが他の地域の人々よりも強く結びついたのかもしれない。 参考文献

略歴

1974年3月、静岡県清水市に生まれる。 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |