|

緑茶カテキンが医薬品と相互作用する可能性についてのリスクアセスメント

日本大学 生物資源科学部 くらしの生物学科 食と健康研究室

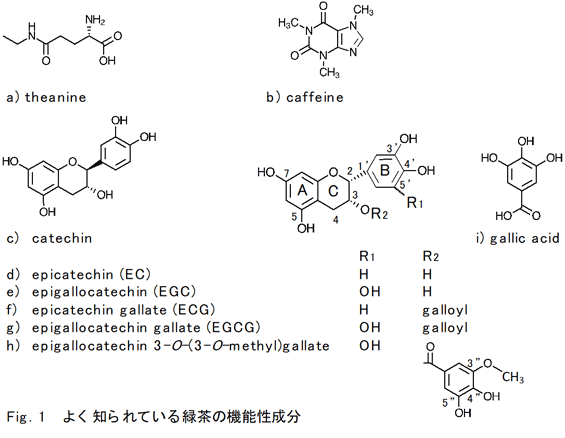

准教授 山下 正道 1 茶カテキンとは緑茶(green tea)は日本では一般に、ツバキ科のチャノキ(Camellia sinensis L.)の葉や茎を摘み取り、直ちに蒸すなどして組織中の酵素による組織の分解(発酵)を止めたもので煎じて飲料にし、粉に引いた抹茶は飲料のほか、うま味・苦味・渋味・香味や色調を期待して食材として利用される。古くは薬として用いられた記録もあり、現在も抗アレルギー作用、抗がん作用などが報告されている。緑茶の機能性成分としては、グルタミン酸誘導体でうま味を呈するテアニン(theanine:Fig. 1a)、苦味を呈しアデノシン受容体のリガンドで中枢神経刺激作用を持つカフェイン(caffeine:Fig. 1b)、および渋味を呈するポリフェノールで縮合型タンニン(またはその材料)である茶カテキンなどが知られている。カテキン(catechin:Fig.1c)は C 環の 2位と 3 位がトランスであるが、茶カテキンは同部位がシスであるエピカテキン(EC:Fig.1d)および B 環に水酸基が 3 つあるトリフェノールのエピガロカテキン(EGC:Fig.2e)、EC と EGC の C 環 3 位に各々 没食子酸(gallic acid:Fig.1i)が galloyl 基として脱水縮合する エピカテキンガレート(ECG:Fig.1f)および エピガロカテキンガレート(EGCG:Fig. 1g)が合わせて乾燥重量の 10〜25% 含まれ、その中でも EGCG が約半量を占める。

EGCG はチャノキ以外の植物では見られず、また発酵の進んだ茶では著しく含量が低下する。一方で発酵が進んだ茶で見られるカテキン重合体であるテアフラビン類にも血中コレステロール低下作用や抗がん作用への応用を念頭に置いた in vitro のシグナル伝達抑制作用などが報告されている。消費者庁の食品表示のサイトによれば、茶カテキンは「体脂肪・コレステロールが気になる方」にむけた特定保健用食品の機能性成分として、2020 年 2 月 27 日現在の全 1072 品目のうち 46 品目で「関与する成分」において「茶カテキン」が見られ、また同年 3 月 2 日現在の機能性表示食品 2600 品目中、「カテキン」で検索したところ、「機能性関与成分名」などで茶カテキン 4 品目、EGCG およびガレート型カテキン合わせて 20 品目、および EGCG の galloyl 基の 3" の水酸基が -OCH3 に変わり抗アレルギー作用が報告されているメチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O"-メチル)ガレート:Fig. 1h)17 品目の合計 41 品目で機能性が表示されている。これらのいくつかは Ikeda らの EGCG(1~2 mmol)がラット膵リパーゼ活性を強く抑制するとする報告に各々の製品などを用いるヒトにおける臨床試験の結果を追加している。また緑茶やコーヒーの摂取による神経膠腫や肺がんの経過への影響についてのメタ解析の結果も報告されている。 2 緑茶の飲用者における茶カテキンの血中濃度の推定ヒトに、少し多めの摂取量(1日あたり緑茶 2.5〜2.9 L)に相当する EGCG 800 mg を、毎日 1 回または 2 回に分け 4 週間経口摂取したところ、血漿中の EGCG の Cmax は、155.4〜390.3 ng/mL(EGCG の分子量が 458.4 であることから、0.34〜0.85 µmol/L)であるという報告、および 4 人のボランティアに 5 g の抹茶を 200 mL の熱湯に溶いたものを単回摂取させたところ EGCG の血清中濃度の最大濃度は 0.14〜0.31 µmol/L であったとの報告から、ヒトにおける緑茶摂取後の EGCG の血中濃度は多めに見積もっても 1 µmol/L 以下と考える。なお EGCG が特定の細胞内器官および臓器に特異的に集積するという情報を見つけることはできなかったため、本稿では血中濃度を基準に考察する。 また食品添加物などの安全性の目安である許容1日摂取量を算出する際の、動物実験などで何らかの影響が観察される最低用量に対する安全係数(100 または 1000 で除することが多い)を勘案すると、これまでに述べた文献情報では EGCG の血中濃度の約 100 倍である 100 µmol/L 以下では充分な安全が担保できない可能性がある。このため本稿では、約 100 µmol/L 以下の EGCG による影響について注目する。 3 EGCG の薬物動態への影響を介する、医薬品との相互作用筆者が卒論生とおこなった予備検討において、ラット由来でマスト細胞様の性質を持つ RBL-2H3 細胞株を、1 型アレルギーを模して IgE で感作した後に抗原を添加する実験系1, 2)において、EGCG(0.1, 1, 10 µmol/L)は脱顆粒および I 型アレルギー発症に関与するアラキドン酸代謝物である cysteinyl leukotriene (cysLT)の培養液上清中の濃度に有意な作用を及ぼさない結果を得た(data not shown)。現在追試中であるが、EGCG そのものの作用もさることながら、医薬品の ADME (Absorption(吸収)Distribution(分布)Metabolism(代謝)Excretion(排泄)) に影響する可能性についても考察したいと、EGCG と医薬品の相互作用について調べた3)。 緑茶が医薬品の作用に影響する例について、治療薬マニュアル 2019 電子版(以下、治療薬マニュアル:医学書院)を用いて「茶」で検索したところ、Table 1 に示すように一般名で 5 品目の添付文書およびインタビューフォームに記載を認めた。

Table 1 茶に影響を受ける医薬品(添付文書やインタビューフォームに記載があるもの)

添付文書情報ではなく解説において、緑茶が多く含むビタミン K1 による、ビタミン製剤中の ビタミン K による医薬品相互作用増強の懸念、およびプロテアソーム阻害薬で多発性骨髄腫他に適応があるボルテゾミブ(ベルケイドⓇ)について「緑茶成分によるボルテゾミブ作用の阻害が示されており、ボルテゾミブ投与中は緑茶を避けることが推奨される」との指摘があったものの、現時点では茶カテキンや EGCG を介する医薬品との相互作用の記載は見られない。 4 OATP を介して影響を受ける医薬品ボルテゾミブ(50〜250 nmol/L、7 時間プレインキュベーション)はヒト胎児腎細胞株 HEK-293 において、有機アニオントランスポーターペプチド(organic anion transporting polypeptide : OATP)1B3 と呼ばれるトランスポーターを介する CCK-8 取り込みを阻害するが、OATP1B1 には影響しないことが報告されている。OATP は solute carrier organic anion transporter (SLCO) family に類するトランスポーターで、ヒトおよびげっ歯類において OATP1〜6(SLCO1〜6)の 6 ファミリーに分かれ、サブファミリーまで含めると 13 種類からなる。OATP サブファミリーは各々について分布する臓器が異なり、また各々の基質として様々な物質が報告されており、例えば OATP1C1 は、脳血管関門における甲状腺ホルモンのトランスポーターであると報告されている。また前出の筆者の研究で言えば、アラキドン酸代謝物を細胞外に輸送するプロスタグランディントランスポーターが構造の類似性から OATP ファミリーとされている。 食品との関係で言えば、高麗人参の成分として知られる ginsenosides がヒト OATP1B3 とラット OATP1B2 に結合するものの基質である 20(S)-protopanaxatriol-type ginsenosides だけが輸送されることが報告されており、トランスポーターに結合しても輸送されない、または輸送に影響しない基質も多いようである。 ボルテゾミブ以外にも、例えばフルバスタチン以外の HMG-CoA 還元酵素阻害薬(コレステロールの生合成阻害薬:以下「スタチン類」と略す)は、OATP1B1 を介して肝細胞に取り込まれることから、OATP1B1 の機能低下によって肝を介する排出が低下する。このため OATP1B1 の輸送活性が低下する遺伝子型ではプラバスタチンの血清濃度のピークおよび血中濃度の積分値である AUC(濃度曲線下面積)が増大することが報告されており、OATP1B1 の阻害または機能低下に伴うHMG-CoA 還元酵素阻害薬の代謝および排出抑制によって血中濃度が上昇し、赤色尿を伴う横紋筋融解症などの副作用が発現する可能性がある。 2019 年6月に治療薬マニュアルを「OATP」で検索して 29 品目を得た。さらに 2018 年 12 月から 2019 年9月までの新薬の追加・添付文書の改訂で治療薬マニュアルに追加された医薬品において Table 2 に赤字で示す 3 品目でそれまで OATP を介する相互作用の記載が無かった。同時に 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「医療用医薬品 情報検索」で「項目内検索」に OATP を入力したところ、治療薬マニュアルでは OATP の記載を見つけられなかった、Table 2 に青字で示す 6 品目が得られ、さらに 2020 年 3 月に再検索して新たに見つけた紫字で示す2品目を加えて合計 40 品目が OATP に作用する結果を得た。治療薬マニュアル 2018電子版では OATP の記載があるのは Table 2 に緑字で示す 7 品目であったことから、OATP を介する医薬品相互作用についての認識及び記載は、現在も急速に増えつつあると考える(Table 2)。

Table 2 添付文書に OATP に関する記述がある医薬品

医薬品と食品の、OATP を介する相互作用について文献検索したところ、グレープフルーツジュースやオレンジジュースおよびイチョウ葉エキスによる、OATP2B1 を介する輸送の強い抑制も報告されていることが判った。一方で、これらの食品による OATP2B1 を介する医薬品代謝への強い影響についての記述を見つけることはできず、現在のところは医薬品服用時にこれらの食品を避けるべきというほどではない。 5 緑茶カテキンの OATP 抑制作用の評価一方で EGCG はヒトの OATP を発現させた CHO(chinese hamster ovary)細胞への [3H]-estrone-3-sulfate(E3S) 取り込みを、OATP1A2 では IC50=54.8 µmol/L(IC50 とは、この場合 EGCG によって OATP1A2 活性を 50% 抑制するときの EGCG の濃度)、OATP1B1 では IC50=7.8 µmol/L、OATP2B1 では IC50=101 µmol/L で濃度依存的に抑制した。ただしグラフにおいて EGCG 1 µmol/L では、いずれも多めに見ても 10% 程度の抑制であった。また OATP1B1 遺伝子を発現させた HEK-293 細胞株に、EGCG の終濃度として 約 0.1〜100 µmol/L 含有するように緑茶飲料を添加して培養したところ 約 IC50=19〜26 µmol/L で OATP1B1 遺伝子発現を抑制した。また OATP1B1 遺伝子を発現させた HEK-293 細胞株を用いた検討では IC50=3.9〜10 µmol/L でアトルバスタチンの、IC50=約 26 µmol/L で OATP1B1 および OATP1B3 の基質である bromosulphophthalein の取り込みを抑制した。 IC50 がEGCG の血中濃度より高めであることから、緑茶を飲用する全員に OATP 発現の強い抑制がみられるとは考えにくいが、高コレステロール血症を伴う脂質異常症患者で OATP の感受性の強い人では 日常的な食生活の中で EGCG の OATP1B1 を介するスタチン類の肝への取り込み抑制、およびそれに伴うスタチン類の血中濃度の上昇と横紋筋融解などの副作用発現のリスクが懸念される。 6 緑茶カテキンの、OATP を介する医薬品相互作用の評価その他、薬物動態への影響を介してEGCG と相互作用する Table 2 にない医薬品として、勃起不全治療剤のシルデナフィル(バイアグラⓇ)、免疫抑制剤のタクロリムス(プログラフⓇ、プロトピックⓇ)および血液凝固を抑制する経口抗凝固剤ワルファリン(ワーファリンⓇ)の血中濃度増大の症例報告がある。 この中で、タクロリムス(50 µmol/L)によって ブタ腎由来の、LLC-PK1 細胞株の生存率が約 25% 程度まで低下するが、EGCG(5〜25 µmol/L)は濃度依存的に生存率を回復させた。 またワルファリンはヒト体内では血清アルブミン(HSA)と結合しており EGCG は HSA のサブドメイン IIA に結合することが知られているが、EGCG(40 µmol/L)は、蛍光による HSA(4 µmol/L)との結合測定においてワルファリン(20 µmol/L)と競合的に HSA に結合し、63.3% のワルファリンを遊離させた。この時、EGCG による 50% 結合低下濃度は 12 µmol/L であった。EGCG の血中濃度より高い濃度での作用であるが、同様のことが体内で起これば、遊離したワルファリンによる出血傾向などの副作用が懸念される。 さらに緑茶(700 mL/日 を 14 日)は血圧低下作用を持つナドロール(ナディックⓇ)のピークレベルと AUC を 約 85% 減少させる報告がある。この報告における EGCG の血漿中濃度の Cmax は 0.31 µmol/L、血中濃度の AUC0−∞ は 1.02 µmol/L h で、前述の EGCG の血中濃度の範囲であり、緑茶飲用による EGCG を介するナドロールの副作用発現が懸念される。またナドロール(50 µmol/L)は OATP-A(OATP1A2)を発現させた卵母細胞に選択的に取り込まれる一方で、in vitro の検討においてナドロールは OATP1B1 または OATP1B3 を介して輸送されず、さらに organic cation transporter(OCT)1, OCT2, multidrug and toxin extrusion protein (MATE)1, MATE2 などのトランスポーターを介して輸送されるとの報告がある。 7 結語医薬品と食品の相互作用と言えば、グレープフルーツジュースによる肝代謝酵素(CYP)誘導や、納豆によるワルファリンの作用抑制などが知られている。食品安全では「ゼロリスクはあり得ない(絶対に安全な食品は存在しない)」が前提であり、一方で緑茶は喫食経験が長く比較的安全な食品との認識があるが、EGCG やカテキンだけではなくカフェインやテアニンなど様々な生理活性物質を含有している。上記のナドロールではほぼ血中濃度と同じ EGCG の濃度範囲での相互作用が報告されており、どの程度の緑茶摂取で相互作用が見られるのかなどの知見の蓄積に伴い、今後緑茶への認識が変わるかも知れない。 リスク見積もりの根拠となる「危害要因がどれくらいの強さで、どれくらいの確率で遭遇するか」を客観的に明らかにするリスクアセスメント、および客観的な情報を判り易く提供するリスクコミュニケーション、さらに消費者自身がそれらを読み解いて生活をマネジメントする事を良しとする社会の気運の醸成によって、消費者が「リスクを適切に怖がり、必要に応じて回避する」事が可能になる。教育に関わる消費者としてどう伝えて行けばよいか、今後も考えていく所存である。 告知本稿執筆のきっかけになった 2018 年度 卒論生の大倉 勝士、鈴木 和 両氏の協力に感謝致します。本稿は最近書いた総説3)のデータをアップデートした要約ですが、本稿では引用論文を大幅に割愛しましたので、総説も参照戴けますと幸いです。 本稿執筆に関し、筆者には申告すべき利益相反はありません。 引用論文略歴

元々、薬学部で関節リウマチや気管支喘息などの炎症性疾患の治療薬について、おもに培養細胞を用いて研究していましたが、ご縁あって 2007 年から農学系の短大に移り、2015 年から現在の 4 年制学部で食と健康・食品安全と行政・公衆衛生について講義しています。執筆に参加した食品衛生の教科書が自分的に使いやすく、公衆衛生の教科書も書けないか模索中です。2019 年度は卒論生と一緒に、高齢者向けの食品の物性や昆虫食の栄養について、手探りで研究を始めました。いつか宇宙食の開発につなげたいと夢見ています。また身体が動く限り、炎症の研究も続けられたらと思います。 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |