|

アカモクの成分分析と食品への利用

東京農業大学 農学部 デザイン農学科

教授 谷口 亜樹子 1.はじめにアカモクSargassum horneriは、北海道から九州に広く分布している10 m程度に成長する褐藻類ホンダワラ科に属する海藻であり、老成すると赤褐色になることからアカモクと名付けられた。アカモクは海藻では珍しく、雄と雌が株ごとに分かれている雌雄異株である。 アカモクは藻場として、魚類や貝類の産卵や幼生・稚魚の成育の場としての役割の他、リンなどを栄養成分として吸収することにより、赤潮防止などの水質浄化の役割を担っている1)。しかし、アカモクは漁船のスクリューに絡まるなど、流れ藻として漂い、刺し網や牡蠣の養殖施設に絡みつく、というように厄介な海藻とされることが多かった。 アカモクは新潟県および秋田県では昔から食している海藻であり、地域によって呼び名が変わり、「ギバサ(秋田、石川)」、「ギンバソウ(山形)」、「ナガモ(新潟)」、「ナガラモ(富山)」、「花マツモ(能登半島)」と呼ばれている1‐3)。このように、アカモクは地域で呼び名が異なることから、同じ褐藻類のワカメやコンブのように多くの人に知られている海藻ではなかった。 アカモクは生の状態では褐色を帯びているが、茹でると鮮やかな緑色に変化し、シャキシャキとした粘りのある食感をもつのが特徴で、食品として利用価値の高い海藻と考えられる。アカモクの粘りや滑り成分のフコイダンは、抗腫瘍作用、免疫力向上などの作用が知られており4)、機能性が期待できる。 近年では食感がよいことから、アカモクの研究や商品化が行なわれている。アカモクは機能性成分であるミネラルやポリフェノール類がワカメやコンブ、モズクより多いといわれているが、アカモクの学術報告はみられず、詳細はわかっていない。 本研究では、鎌倉産、仙台産、佐渡産アカモクの一般成分、ミネラル量およびポリフェノール量などについて調べ、産地の異なるアカモクの成分の比較を行い、特性を知ることを目的とした。さらに、アカモクを用いた食品を製造して栄養計算し、商品として開発を試みた。 2.実験方法(1)試料 試料のアカモクは鎌倉産、仙台産、佐渡産のいずれも2017年2月に収穫したものを用いた。試料は生アカモクを1 ㎝前後に刻み、ランダムに採取して用いた。 (2)アカモクの一般成分の測定 一般成分は、水分は常圧加熱乾燥法5)に従い、105 ℃で測定し、恒量になるまで乾燥し算出した。タンパク質量はケルダール分解法6)、脂肪はソックスレー抽出法7)、灰分は直接灰化法8)で測定した。炭水化物は差し引き法9)にて、算出した。 (3)食物繊維量の測定 食物繊維の測定法はプロスキー変法10)を用いた。すなわち、粉砕したアカモク1 gをプロスキー法11)に準じて、耐熱性α−アミラーゼ、プロテアーゼ、アミログルコシダーゼにより順次処理し、ろ液と残渣とを分別し、エタノールおよびアセトンで沈殿洗浄し、乾燥させ、秤量した。 (4)ミネラル量の測定 ミネラル量の測定は原子吸光分光分析法12)により分析した。試料は灰化後、0.1 mol/L塩酸溶液で溶解したものを用いた。原子吸光分光光度計は島津製作所AA-6300を用い、ナトリウム(589.0 nm)、 カリウム(766.5 nm)、カルシウム(422.7 nm)、 マグネシウム(285.2 nm)、鉄(248.3 nm)亜鉛(213.9 nm)、銅(324.7 nm)を測定した。 (5)ポリフェノール量の測定 ポリフェノール量はフォーリン-デニス法13)を用いて測定した。すなわち、水3.2 mLに試料の水抽出液200μLを加え、200 μLのフォーリン‐デニス試薬を加えて撹拌し、さらに、400 μLの飽和炭酸ナトリウム水溶液を加え、10分間放置後、700 nm吸光度を測定した。ポリフェノール量は、没食子酸を用いた検量線から算出した。 (6)色調の測定 アカモク10 gに95 %エタノール90 mLを入れ、色素を抽出した後、そのエタノール溶液を色差計により色調を測定した。色差計はコニカミノルタ社製分光測色計CM−600dを用いた。 (7)アカモクの食品への利用 アカモクの食品への利用を考え、調理食品、小麦粉加工食品を製造し、栄養計算を行った。 1)調理食品(全原料重量に対しアカモク添加重量10 %) アカモク入り焼き豆腐14):大豆を一晩浸漬後、ミキサーにかけて呉を作り、ろ過して豆乳にアカモクの刻んだものと凝固剤を入れ、凝固した後、水に晒して豆腐を作った。これを軽く焼いて、焼き豆腐とした。 アカモク入りかまぼこ揚げ15):タラの冷凍すり身に砂糖、みりん、卵白、アカモクの刻んだものを入れ、本摺り後成型した。パン粉をつけて、120 ℃で浮き上がるまで揚げた。 アカモク入り切干し大根煮:アカモクの刻んだもの、切干大根、にんじん、大豆、ホウレン草をだしの素、薄口しょうゆ、みりん、砂糖で煮た。 2)小麦粉加工食品(全原料重量に対しアカモク5 %) アカモク入りパスタ16):デュラム小麦に卵、オリーブオイル、食塩を添加したパスタ生地にアカモクを練り込み、一般的方法にて製造した。 アカモク入り食パン17):強力粉、ドライイースト、砂糖、食塩、バターの食パン生地にアカモクを練り込み、一般的方法により製造した。 アカモク入りケーキ18):薄力粉、ベーキングパウダー、砂糖、卵、サラダ油添加シフォンケーキ生地にアカモクを混合し、オーブンを用いて180 ℃で40分焼成した。 3.実験結果と考察(1)アカモクの一般成分および食物繊維量

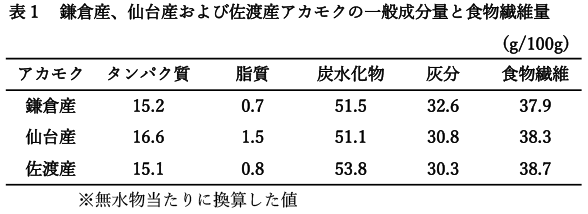

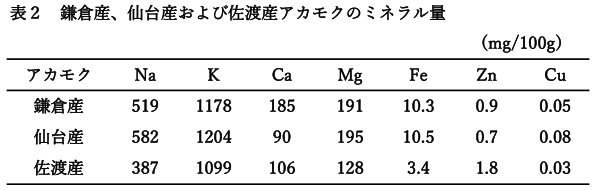

各産地のアカモクの一般成分を測定した結果(表1)、鎌倉産アカモクは灰分が多く、仙台産はタンパク質、佐渡産は炭水化物、食物繊維が多かった。脂質含量は他の海藻同様に、一般成分の中で最も少なかった19)。産地による成分の違いは、海岸の立地条件、産地の気候や気温、海水温、海流の違いによると考えられた。 各産地のアカモクともに灰分は無水物換算した値で、 30.3~32.6 %と多く含まれていることが確認された。食物繊維は無水物換算した値で、37.9~38.7 %含まれており、各産地ともに食物繊維が多かった。褐藻類の主な食物繊維は、細胞壁構成多糖類のセルロース、貯蔵多糖類のラミナランや粘質多糖のアルギン酸とフコイダンと言われている20)。アカモクのフコイダン様物質は抗腫瘍活性があることが知られている21)。 アカモクは灰分、食物繊維の多い海藻であることが確認され、機能性の期待できる海藻であった。 (2)アカモクのミネラル量 アカモクの一般成分を測定し、灰分が多いことが確認されたので、さらにミネラル量の測定を行った。その結果(表2)、 鎌倉産はカルシウム185 mg/100g、鉄10.3 mg/100gが多く、仙台産はナトリウム582 mg/100g、カリウム1204 mg/100g、マグネシウム195 mg/100g、鉄10.5 mg/100g、銅0.08 mg/100gが多く、佐渡産は亜鉛1.8 mg/100gが多かった。 アカモクはミネラルの中でもカリウム、ナトリウム、カルシウム、マグネシウムが多いといわれているが22)、本研究の3産地も同様であった。

日本人の食事摂取はミネラルが不足しやすいことが知られている。ミネラルの中でも、特にカルシウム、マグネシウム、鉄は日本人に不足しやすいミネラルであるため、この結果からアカモクはミネラルの摂取に適した食品と考えられた。 また、産地によりミネラル量に特徴があり、特に鎌倉産はカルシウム、仙台産は銅、佐渡産は亜鉛が多く、この違いも一般成分と同様、海岸の立地条件、産地の気候や気温、海水温、海流の違いによると考えられた。 (3)アカモクのポリフェノール量

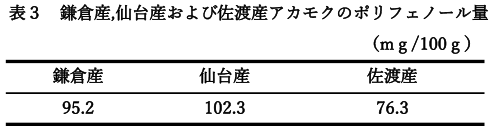

アカモクのポリフェノール量を測定した結果(表3)、鎌倉産は95.2 mg/100g、仙台産は102.3 mg/100g、佐渡産は76.3 mg/100gであった。ワカメにはポリフェノールが多く、ワカメの機能性を示す成分として知られているが、ワカメのポリフェノール量は31.02 mg/100g23)で、アカモクの方が約3倍多く含まれていた。この結果からアカモクは抗酸化作用の機能性が期待できた。 (4)色調

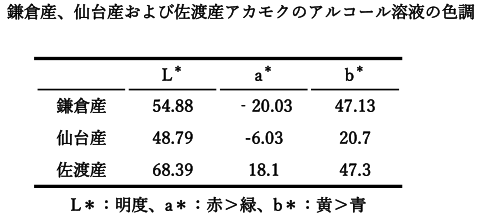

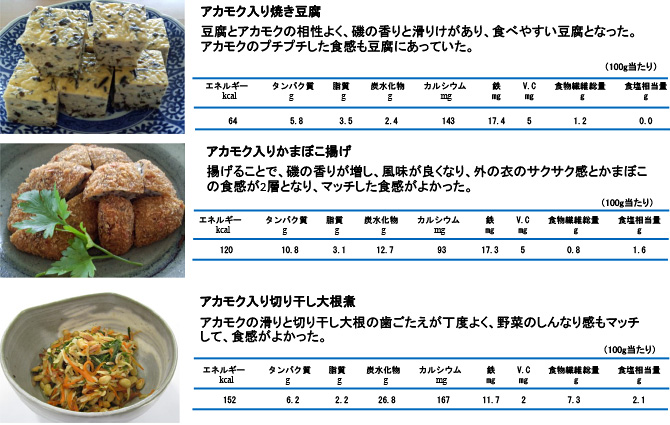

色調は、アカモクは生では茶褐色であるが、アカモクをエタノールに漬けると、あざやかな緑色となった。表4にアカモクを漬けたエタノール溶液の色調の結果を示した。各産地のアカモクを比較した結果、佐渡産は明度(L*)が最も高く、赤色、黄色も佐渡産が強く、明るい淡緑色であった。仙台産は明度が最も低く、青色が強く、色が濃かった。また、鎌倉産は緑色、黄色が強く、鮮やかな黄緑色であった。この色はクロロフィルとフコキサンチン24)と考えられ、このことから色の濃度は、ポリフェノール量と関係があることが推察された。エタノール溶液の色調の濃淡を調べることで、ポリフェノール量の多少を知ることができると考えられた。 (5)アカモクの食品への利用 アカモクは茹でて刻んで食べるのが一般的な食べ方であり、アカモクは刻むと粘りが出ることが知られている。茹でて刻んで食べる他、加工して食べることはあまりされていない。アカモクを刻んだものを用いて調理および小麦粉加工食品を製造し栄養計算を行い、食品への利用を考え、商品の開発を試みた(図1、図2)。

図1アカモク入り調理食品

図2 アカモク入り小麦粉加工食品

アカモクは、他の海藻と異なり、粘性が強く全ての調理食品の食感が強くなった。各調理食品ともに他の海藻と比べ磯の風味が強かった。また、小麦粉加工品に利用することにより、歯ごたえのある食感となり、弾力のある食品となった。これは、アカモクの持つ粘質多糖類が関与していると考えられた。 アカモクを添加することにより、すべての食品のカルシウム、鉄のミネラルが20~30 %程度多くなることが確認された。今回用いた鎌倉産アカモクはカルシウムと鉄が多いことにより、栄養価が高くなる期待もあるが、食品によっては利用に対し、過剰摂取などの影響があることも考えられた。食物繊維がアカモク無添加に比べ、約5 %多くなることから、機能性が向上することが考えられた。

近年、海藻食ブームで、日本の各地でアカモクが食べられるようになった。今後もアカモク入り食品を検討し、機能性あるアカモクの食品開発を目指したいと考える。 4.引用文献

略歴

著書:食品学総論 光生館、食品学各論・食品学加工学 光生館、 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |