|

国内でのカビによる食品汚染事例の現状

NPO法人カビ相談センター

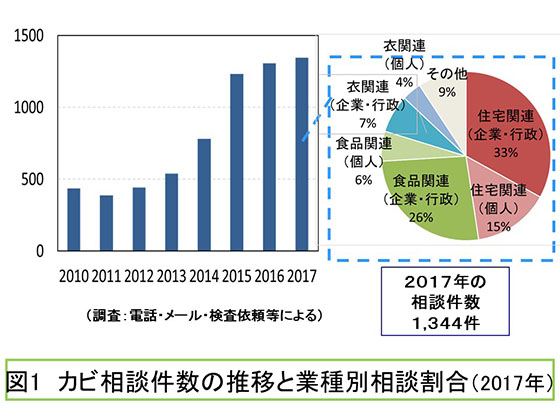

高鳥浩介 村松芳多子 太田利子 高鳥美奈子 食品への危害やそれに伴う健康被害を起こす原因微生物の多くは細菌とウイルスである。また、地方自治体からの食中毒に関する病因物質情報をみる限りほとんどが細菌であり、カビを含めた真菌による健康被害は、ほとんど報告されていない。確かに、カビ汚染は目視できるため食中毒被害が極めて少ない。しかし食品のカビ汚染は、食の安全・安心からみた場合、消費者にとってはっきりその汚染している姿を確認できることなどから食の信頼性を含めて問題は大きい。 そこで食品事故とそれに関連した、カビによる汚染食品事例を取り上げ、なぜカビが食品に発生し汚染したか、その原因はどこにあるか、またカビ汚染食品が持ち込まれた場合の発生原因をどのように解釈したらよいか最近の話題を取り上げて解説したい。 1.最近のカビ苦情相談弊センターには個人(一般消費者)に限らず、公的機関、民間企業から多くの相談が寄せられている。最近の相談内容をもとに、カビに対してどのような疑問を持ち、問題をかかえているか、またその解決に向けて必要なことは何か、さらに今後の食品現場での衛生管理についてどのように取り組むべきかについて述べたい。 1)相談件数は多い筆者らは、2008年にNPO法人を立ち上げてから、カビに関する電話相談、メール、検査依頼は生活全般(衣・食・住・その他)に及んでおり、過去3年間を見てわかるように急激な相談件数になってきた。2017年度の総相談件数は、1344件であった(図1)。なかでも食に関わる相談はおよそ30%くらいであり、相談者は個人(6%)以外に企業や行政から26%であった。この相談件数はそれ以前でも同じ傾向がみられ、件数の推移をみると2010年から2012年ころまでの3年間は、毎年400から500件であり、その後2015年以降は急激な相談件数増加となってきた。要因は相談先が今まで企業と保健所などが、最近では相談者がさまざまで内容が複雑かつ多様化したことにある。

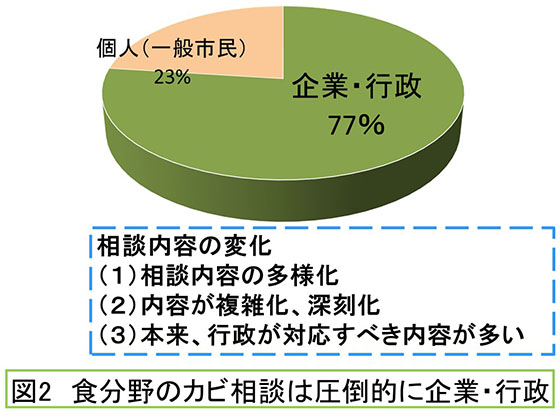

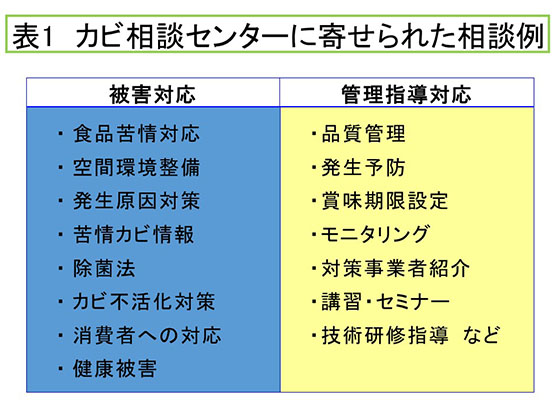

2)相談内容及び業種別相談割合は多様化次に弊センターに寄せられた相談例をみると食分野では圧倒的に企業であり、また行政も合わせると77%を占め、相談内容も多様化し、複雑化している(図2)。相談例からみると被害対応と管理指導対応に分けられ、被害対応では食品苦情対応、空間環境整備、発生原因対策、消費者への対応及び健康被害があげられ、管理指導対応では品質管理、発生予防対策、モニタリングなどの相談例があげられる(表1)。相談内容をまとめると、民間企業からは検出されたカビとかかわるカビ毒の有無、有害性や安全性に関する情報、カビの制御方法や消費者からの苦情に対する対応の仕方などの相談が多く寄せられている。特に目立つのは健康被害に関する相談である。これは消費者や事業者側でもカビ被害もさることながら健康への影響を危惧される相談が多い。 また、個人からは生活環境のカビと健康に関わる疑問や苦情などが多く、公的機関からは個人から受けたカビ相談への対応の仕方、試験依頼の相談、講演依頼などが多い。 食品関連の相談をみると、保健所や苦情となった食品会社へ直接相談するケースが多い。いずれにしても弊センターでの食の相談は、製品にカビが生えた場合みた目にも目立ち、かつ直接口にするものであるため健康被害や安全性に関して消費者からの苦情・心配もあり、企業もその対応や対策を求められる場合が多いためと予想される。

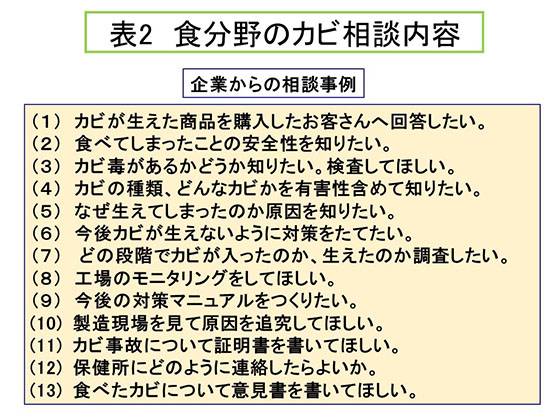

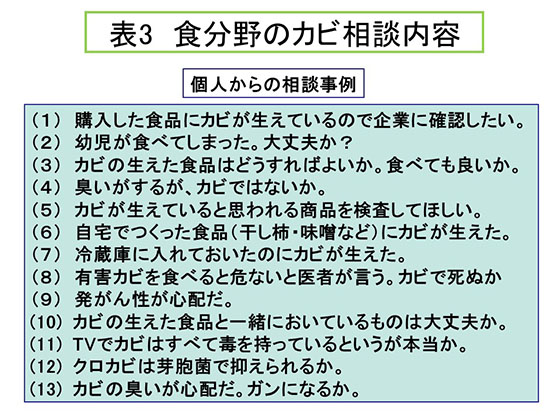

3)食品関連の相談事例は消費者を意識相談者からの具体的な事例をみると多様である。企業からの相談例をみると消費者からの相談に対する回答の仕方、カビ毒への対応、カビの種類を知りたい、工場のモニタリングの相談など製造現場や消費者を意識した相談例が多くなってきた(表2)。 個人からの事例では食べてしまった後の安全性などの対応、臭いの問題の相談、冷蔵庫に入れた食品の事例、さらには発がん性にまで及ぶことがある(表3)。個人だけではないがカビに対する誤解や正しい情報を持ち合わせていないための事例が多く、この情報氾濫の要因はTV報道や新聞、マスコミ誌にあることからその対策を考慮しなければならない。

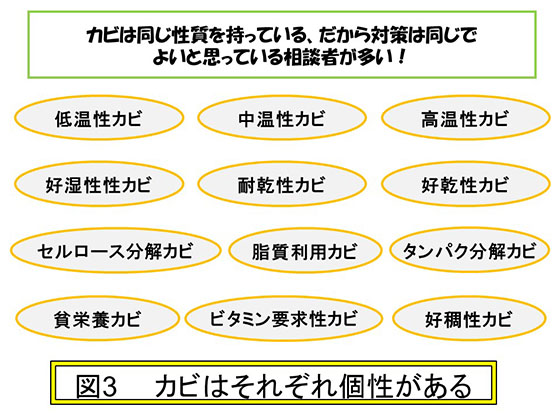

2.カビが食品になぜ生えやすいか 現場から学ぶカビは一般に湿ったところに多いといわれるが、乾燥した穀類や干物などで発生することもある。食品の場合、養分と水分が最もカビの発生と関連するといわれる。 カビの発生は、基本的には温度、湿度または水分活性(Aw)、空気(酸素)そして養分が深く関わってくる。これは原則である。ところが現場では様々なケースで食品のカビ汚染事故が起こっている。 カビの発生しやすい温度範囲は20~30℃である。この温度帯での事故は起こりやすいが現場では冷蔵下の4~10℃でも汚染事故は発生する。 カビは30℃以上になっても発生することがある。45℃でのコウジカビ、ケタマカビ、クリソスポリウムによる事故事例も経験している。また20℃以下であっても事故が発生している。一方では、冷凍での事例も外部から聞くことがある。しかしこのケースは誤解がある。一般には身の回りのカビは冷凍下では汚染することはない。ところが成書を見ると冷凍環境でのカビの発育を通常起こるかの如く書いているが冷凍下では発生することは考えられない。ではなぜ冷凍関連企業でも「カビが発生する」のであろうか。それは常に冷凍状態ではなく、冷凍と冷蔵状態との繰り返しで起こっていることが分かった。つまり冷凍と冷蔵の繰り返しによってカビ汚染が起こった。現実にその部位でのクロカビCladosporium 5株を異なる地域や企業から分離し温度発育試験を1か月にわたり検証したが冷凍では生えなく、発育下限は3~5℃であった。この事実は成書の通りに解釈したが故の誤解であり、現場に学ぶことの大切さを知った経験談である。 カビが生えるために水分が必要である。カビが生えるための最低Awは、種により高水分活性0.94~0.99、やや水分活性の高い 0.85~0.93、それと水分活性の低い0.65~0.84に分けることができる。日頃目にするクロカビ、ススカビは高水分で発生しやすく、やや高いAwではコウジカビとアオカビ、一方低Awではカワキコウジカビ、アズキイロカビやコウジカビの特定種類が発生する。ところがカワキコウジカビは成書の通りではない。つまり低Aw発育と記載されているがAw0.97でも生えてくる。例えば東日本大震災でのカワキコウジカビEurotiumによる汚染事例がある。玄米が被害にあい、それを乾かしていたにもかかわらずカビ被害にあったという相談があった。3月11日から2か月後の5月17日にその玄米を確認した。確かにカビによる被害であり、そこからカワキコウジカビE. amstelodamiが多量確認された。その時の玄米含水率は21.2%であった。この含水率と管理されていた場所での湿度は一定ではないが92~96%であった。つまり高湿度下にあったにもかかわらずカワキコウジカビだけが多量見つかった。この状況からもカワキコウジカビは高湿度の状況におかれていた事実からも好乾性カビと判断することはできない。このように成書で書かれている数値をそのまま理解することも危険で、これも一般知識では理解できず現場から学ぶことになる。 カビにとって空気(酸素)は必要不可欠であり、酸素の無い状態では発生しない。したがってカビ汚染は酸素が十分な状態にある食品の表面に限られる。この事実についても現場では混乱することがある。カビは酸素要求性が強いというが、酸素濃度0.1%でも生えるカビがある。そのカビも生活周辺では普遍的な分布をとる仲間である。この事実からカビは一般に酸素要求性であるが、必ずしも酸素濃度が低くても生えないわけではない。脱酸素剤を入れるとカビは生えない。これは正しいが、ときに脱酸素剤を使用していても事故は起こる。それは包装材料、封の不完全、ピンホールなどによることが多く微量の酸素が残ったために発生する事例である。 食品には糖分が含まれることが多い。その糖分はカビ発育に重要なエネルギー源であるが、食品での糖分量により生え方が大きく異なる。そのため食品での事故も糖分に影響を受けて事故を起こすカビの種類が大きく異なる。 3.カビ・カビ毒による健康被害は意外と認識されていない食品のカビ汚染事故は食品そのものに限らず、ヒトの健康と深く関わってくる。通常カビによる汚染食品を摂食することは極めて希であるが、包装形態により誤食することもある。またカビを認めないが食品の原料段階、あるいは製造過程で汚染をうけその影響により被害を及ぼすことがある。このようにカビが原因となって健康被害をうける場合、原因食品の状態、有症時期、病態などにより中毒型を二型に分けることができる。 一つは、カビ自体により直接引き起こす急性中毒である。自治体からのアンケート調査で、カビ汚染食品を喫食したことにより下痢、腹痛、吐き気、嘔吐などの健康被害を訴えた事例が喫食者の18%も報告されており、この数値がどれだけ信頼できるかは別としても行政機関に有症を訴える事実は業界としても受けとめる必要がある(厚生労働科学研究;平成14-15年度食品・化学物質安全総合研究事業「食品企業における健康危機管理に関する研究」)。 もう一つは、カビと食品で健康にかかわるキーワードにカビ毒がある。カビ毒による健康被害は、行政的に極めて重要であり、日本に限らず各国で規制の対象となっている。つまりカビ毒はカビの代謝産物であり毒性評価できるが、カビそのものの有害性は判断できない。それ故に規制で重視されていない。そのためにカビとカビ毒は全く別物として理解されがちである。 カビ毒を少しでも口にした場合、すぐに健康被害をおこしてしまうと考える消費者は多い。しかし、現実問題としてカビの産生した微量のカビ毒を1回程度食べただけで健康被害を受けることはほとんどない。なぜであろうか。カビの産生した微量のカビ毒が問題となるのは、長期にわたって食べ続けた場合であり、この場合は健康被害を受ける可能性は否定できないが、ここ数十年間、日本においてカビおよびカビ毒による急性食中毒の発生報告はされていない。過度の心配をする必要はないといえる。だからと言ってカビ毒を1回程度摂取しても安心してよいということではない。やはり食品衛生上の観点から、限りなく健康を維持するうえでカビ毒の取り込みは避けるべきである。 4.食とカビについての誤解例食のカビで誤解されているところや正しく理解されていない部分がある。今まで相談された中から一部紹介する。

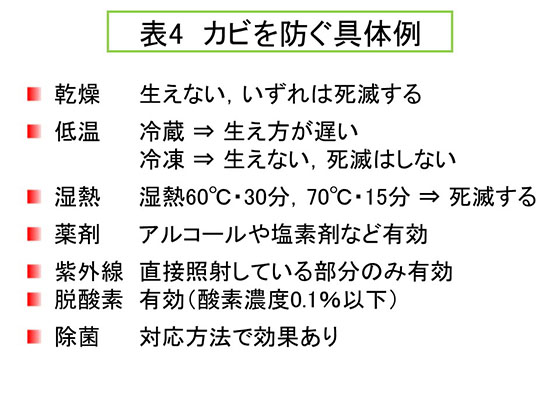

5.最近話題の食品汚染カビ食品の保存期間を長く持たせるために保存料や乾燥剤が添加されるようになってきた。以前のような食品に比べ、今は嗜好性、味覚、栄養などを含め多様な食品種をみることができる。そのため食品汚染する原因カビも変化しつつある。例えば、Aspergillus restrictus、 Eurotium、Wallemiaのような好稠性、好乾性カビやByssochlamys、Neosartoryaなどの耐熱性カビ、さらにMoniliella、Phomaなども多く検出されるようになってきた。すなわち、食品加工技術が進むほどに今まで主流であったCladosporium、Penicilliumに加え多種多様のカビが汚染原因としてあげられる。 6.食品にみるカビ紹介近年、食品事故事例から確認されるカビ種を見ていると多様化し、かつ今までに見られなかったような種がみられるようになってきた。ここでは従来から汚染カビとして知られるものを含めて解説する。 Cladosporium:食品で汚染事故の多いカビである。水分の多い食品を好んで汚染する。大気中に多く、食品の事故は空気中からの汚染が主である。製造環境の不備あるいは消費後の開封状況により容易に発生する。国内ではC. cladosporioides、 C. sphaerospermumの2種が主である。乾燥や熱に弱く容易に死滅するというが事実は異なり、前者が感受性強い。 Penicillium:Cladosporium同様に汚染事故が多い。また果実や飲料などのような水分の多い食品事故も多く、汚染は食品原料や空気中を介して起こる。通常乾燥性の食品に多いとされていたが、水分の多い食品でも事故発生する。すなわち、近年食品事故として飲料に多く検出され、製造環境の不備に原因することが知られている。乾燥に強いが、熱に弱く容易に死滅する。一般にアオカビ事故はPenicillium全体を見て評価しているが、その種は多様である。すなわちすべて同じ性質ではない。この見方を今後見直す必要がある。 Aspergillus:食品での汚染事故は特定のAspergillus種によることが多く、A.nigerがその代表である。また一部では穀類に多いAspergillusによる汚染事故もある。国内ではほとんどみられないA. flavus、A. ochraceusなどが穀類系食品から検出され輸入食品原料に由来していることが多い。この中にはカビ毒産生種や株があり、今後カビ毒の観点から規制の対象となるであろう。乾燥や熱に強い特徴を持つ種が多いが、一方では中温性の種もあり、今後コウジカビだけの同定ではなくその先の種を知ることが重要な時期が来る。 好稠性カビ:高い浸透圧となっても発育できるカビ群でAspergillus restrictus、 Eurotium、 Wallemia、 Chrysosporium、 Moniliella、 Scopulariopsisがその仲間である。一般には饅頭、カステラ、甘納豆、塩蔵食品、干物などのような高糖、高塩、乾燥した食品や穀類原料に多く、その食品での汚染事故は多い。乾燥や熱に対して抵抗性がある。この仲間はかつてその種は限られていたが、近年の傾向として多様化してきている。 耐熱性カビ:加工の段階で加熱することが多く、カビの多くは易熱性である。そのためこうした一定温度での加熱加工食品ではカビの発生は少ないが、なかには穀類や缶詰等でNeosartorya、Byssochlamys、Talaromyces、Hamigera、Eupenicillium、Chaetomiumのような耐熱性カビが発生することがある。近年食品での汚染カビとして最も重視されるカビである。これらのカビは40℃以上でも十分発育する。この仲間も好稠性カビ同様に多様化してきている。 Fusarium:水分の多い食品、野菜、果実や麦などに多い。麦のアカカビ病が知られているように圃場での事故は生産者に大きな打撃となる。汚染すると着色することが多く、なかには有毒な物質を産生する種も知られている。Fusariumのほとんどがカビ毒を産生すること、また国内には普遍的分布をとることから高湿環境にある食品および野菜果実の保存には注意を払う必要がある。高湿下では長期にわたり生存するが、乾燥に弱い。現在種の同定はあいまいなところが多く種同定が整理されていくであろう。 黒色真菌:水系か湿気の高い環境で発生するカビに黒色真菌がある。一般に黒色系のカビは、高湿性カビである。また性質も共通で低温下で育ち、高温では発育しないか弱い。また高湿性であるために乾燥に弱い。代表的な黒色真菌は、Exophiala、Aureobasidiumなどであるが暗色系のカビは多く、今後分類含めて整理されていくであろう。 低酸素発育カビ:瓶詰、缶詰、真空パックなどの容器は酸素濃度が低い状態にある。そうした食品には果実、豆類、ジュース、米飯などがあり、膨張する事故が起こることがある。原因は、酸素濃度の低いところで発育するカビであり、通常酸素濃度0.1~0.5%程度 になっても発育することができる。この原因カビの多くは土壌に由来して発生する。低酸素発育カビには従来知られている仲間に限らず多様化し、Arthrinium、 Moniliella、 Chaetomium、Aspergillus、 Paecilomyces などが知られてきている。 7.カビを防ぐ具体例食品は一般には無菌ではない。防御の観点から言えば、食品の微生物制御は衛生学的に重要な対策であるが、食品という性質上必ずしも防除することに対して過剰なほど無菌を意識することはない。 また、防除を目的とする化学的・物理的処理法は、すでに述べたとおり、カビ種により異なる。カビを特定することができない限り防除には困難を伴うことが多いことを認識していただきたい。そのために、カビ汚染食品からの原因カビや食品からのカビ検査を間違いなく実施することが重要となる。 その基本として、カビの持つ基本的な性質1)熱に弱い、2)乾燥に弱い、3)酸素を要求する、4)表面を汚染する、5)カビと食品との関係は特異的である、6)すべての汚染カビがカビ毒を産生するとは限らない、7)カビの汚染形態は複雑である、8)カビ種により多量の胞子を産生する、9)カビの生態分布は限定されるなど理解しておく必要がある。それを知ったうえでどうしたら防ぐことができるか知る必要がある。そこで具体的にカビを防ぐ例をまとめてみたい。そのキーワードをあげると乾燥、低温、湿熱、薬剤、紫外線、脱酸素、除菌などであり、そこに衛生管理手法を取り入れることになる(表4)。 カビを理解することで、食品中のカビ汚染を未然に防ぐことができ、食品衛生上の対応も十分できると考えてよい。全てのカビは有害であるとは限らない、また食品のカビを完全に死滅させようとする考え方は現実には意味のないことである。食品にカビがいるのは細菌と同じと考えられる現象であり、食品製造、流通環境にいることもごく自然な現象である。食品からカビを防御することの意味はカビを知ることから始まることであり、そのためには私たちは食品微生物としてのカビを再認識することが重要といえる。 国内でのカビによる食品汚染事例は近年変化してきている。それに合わせて弊センターでの相談事例も複雑となってきている。単にカビが発生ではなくどのようなカビが発生したかを知る時期に来ている。細菌のように食中毒菌が行政規制の対象になっているがカビにはない。しかしこのように相談数が右上がりである事実は製造者や行政でも再認識する必要がある。食品にはカビが分布し、汚染し、健康被害を及ぼす微生物と単に考えるだけでなく食品微生物として重要な一微生物群であることを今一度認識していただけることを期待している。

参考文献

略歴高鳥浩介 1972年 東京農工大学大学院修了 1972~1994年 財団法人食品薬品安全センター秦野研究所 1994~2008年 国立医薬品食品衛生研究所 2009~現在 NPO 法人カビ相談センター サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |