|

オレンジピールとアフリカ睡眠病

松山大学 薬学部 生化学研究室

准教授 中西 雅之 1.昨今の柑橘類オレンジや温州みかんなどの柑橘類は身近な果物として世界中で広く栽培されている一方、優れた食味を求めて今も品種改良が続けられている。国内においては、中晩柑と呼ばれる柑橘類で品種改良が進んでおり、従来品種に比べて食味が良く、内袋ごと食べられる新品種が市場を賑わせている。中晩柑とは、1月から5月頃に収穫される柑橘類で温州みかんを除いたものを言う。デコポン、せとか(図1)、紅マドンナなどが新品種の代表例である。中晩柑の生産量は愛媛県が全国一位で9.2万トンと、全国生産量の3割弱を占めている(平成27年産特産果樹生産動態等調査、農林水産省)。また、同県では収穫品種数も39と多種である。

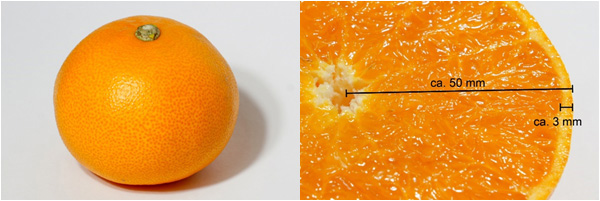

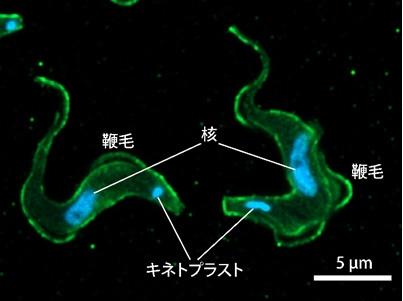

図1.せとかの外観および切断面 2.オレンジピールとその効用一般に、柑橘類の可食部は果皮をとり除いた中心部分であるため、品種改良も中心部分の食味や食べやすさを重視して進められるが、実際には果皮部分(オレンジピール)もマーマレードジャムや砂糖漬け、製菓材料などとして食べられている。また、日本薬局方では、「ウンシュウミカンCitrus unshiu Markowicz又はCitrus reticulata Blanco (Rutaceae)の成熟した果皮」を生薬「チンピ」としている(第十七改正日本薬局方)。柑橘類は外観が大きく異なる品種でも同一の学名がつけられるなど、混沌としているところがあるが、いわゆる温州みかんの果皮が「チンピ」である。チンピの有効成分としてはヘスペリジンがあり、これはフラボノイドと呼ばれる化合物群の一つである。フラボノイドには8000以上の化学構造が知られており、植物が紫外線や病原体から身を護るのに役立っている。植物が作るフラボノイドは、動物にも健康増進や疾病予防の効果を示し、寿命延長、II型糖尿病の改善、がんの予防、循環器疾患や神経変性疾患の予防などに効果があるとする報告がある[1]。少し変わったところでは、寄生原虫の増殖を阻害する効果も報告されている[2]。 3.顧みられない熱帯病寄生原虫とは、ヒトや動物あるいは植物に寄生して病気をもたらす単細胞の真核生物である。最も有名なのはマラリア原虫(Plasmodium spp.)であるが、それ以外にもアフリカ睡眠病(最近ではヒトアフリカトリパノソーマ症(Human African Trypanosomiasis、HAT)をひき起こすアフリカトリパノソーマ原虫(Trypanosoma brucei)や皮膚・内臓・粘膜皮膚リーシュマニア症の原因となるリーシュマニア原虫(Leishmania spp.)など多くの種類がある。これら原虫が原因となる寄生虫病は主に熱帯・亜熱帯地域で人々を苦しめているにもかかわらず、有効なワクチンや治療薬の開発がほとんど進んでいないため、顧みられない熱帯病(Neglected Tropical Diseases、NTDs)と呼ばれており、早急な対策が求められている。

アフリカトリパノソーマ原虫は哺乳類の体液中または蝿(ツェツェバエ)の消化管内で分裂増殖し、ヒトにアフリカ睡眠病をひき起こす。ツェツェバエは体長5~10 mmの吸血昆虫で、動物から吸血する際には唾液を動物体内に送り込む。このとき、ツェツェバエの唾液中にいる原虫は、動物体内に移動し、寄生が成立する。逆に、この原虫に寄生された動物の血液をツェツェバエが吸血すると、ツェツェバエへの寄生が成立する。このサイクルが繰り返されることで、アフリカトリパノソーマ原虫は生存を続けている。アフリカ中央部のコンゴ民主共和国周辺ではアフリカトリパノソーマ原虫の亜種であるT. b. gambienseが、南東部のザンビアやジンバブエの周辺ではT. b. rhodesienseがヒトに寄生する。ヒトの体液中で増殖した原虫はやがて血液脳関門を越えて中枢神経系に侵入し、睡眠サイクルを狂わせ、最終的には脳炎をひき起こして、患者を昏睡状態から死に至らしめる。この寄生原虫病は早期に正しく診断されれば、ペンタミジンやスラミン、エフロルニチンなどの薬で治療できるが、原虫が中枢神経系に侵入してしまうと治療が困難になる。特にT. b. rhodesienseの場合は、ヒ素化合物であるメラルソプロールで治療することになり、その副作用で脳炎を発症するケースが5~10%ある。その半数は薬で死に至る。また、貧困や地理的な問題で感染を放置した場合は自然治癒することなく、手遅れとなる。1995年には年間30万人の患者が新たに生じていたが、診療体制の充実や発生監視体制の拡充により、2014年には年間新規患者は1.5万人程度まで減少している。ただし、野生動物や家畜もこの原虫の供給源となるため、感染を完全に無くすことは難しいと考えられる。また、早期ステージでの薬物治療でも静脈注射などが必要で、手軽に投与できないなど薬としての使い勝手も悪い。従って、患者数の減った現在でも安全かつ有効な薬が必要である。 (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/trypanosomiasis-human-african-(sleeping-sickness))

一方、リーシュマニア症は中国、インド、中近東国、地中海沿岸国、アフリカ、中南米に見られ、サシチョウバエという体長2~3mmの吸血昆虫によって媒介される。世界保健機構では、毎年100万人程度が新たに発症し、6万人程度が死亡していると見積もっている。

そのような状況下2006年に、フラボノイドである7,8-ジヒドロキシフラボンとその類縁体数種が、アフリカトリパノソーマ原虫やリーシュマニア原虫に対して増殖抑制効果を持つことが報告されたが、これらは感染動物を治癒させることはできていない[2]。 4.オレンジピールの抗トリパノソーマ活性オレンジピールはフラボノイドの宝庫である。フラボノイドの種類、量ともに多く含んでいるため抗トリパノソーマ活性が期待される。また、含まれるフラボノイドのレパートリーは品種ごとに異なっていることから品種による違いも予想される。最近、我々は愛媛県で入手した中晩柑など19種のオレンジピールからエタノールエキスを調製し、アフリカトリパノソーマ原虫の増殖抑制を指標としてスクリーニングを実施した。その結果、せとか、きよみ、はるみ、ぽんかん、タロッコの5品種に有意な抗トリパノソーマ活性を見いだした[3]。さらに、せとかのエキスから有効成分を単離することに成功し、活性本体がノビレチン(5,6,7,8,3',4'-ヘキサメトキシフラボン)およびシネンセチン(5,6,7,3',4'-ペンタメトキシフラボン)であることを明らかにした。これらはいずれもポリメトキシフラボンである。 5.ポリメトキシフラボンの効能ポリメトキシフラボンは、複数の水酸基がO-メチル化されたフラボノイドで、体内での分解・代謝に対する安定性や経口投与での生物学的利用率(バイオアベイラビリティ)に優れており、様々な健康増進効果を持つとして2000年代から注目されている化合物である。例えば、血糖値低下作用、インスリン抵抗性の改善、中性脂肪やLDL-コレステロールの低下作用に加え、脳神経保護作用が報告されている。中でもノビレチンは、メタボリックシンドロームや脂質異常症の改善を目的に臨床試験が行われており、緩やかな血糖値低下効果と脂質低下効果が見いだされている[4]。また、有害事象も出現していないことから、安全性も高いと考えられる。ノビレチンがこのような効果を発揮する機序はまだ不明な点が多いが、培養細胞を用いた実験では細胞内情報伝達を担うプロテインキナーゼA経路、MAPキナーゼ経路およびCa2+/CaMKII経路を活性化させる知見が得られている[5]。さらに、核内受容体のステロイド応答性配列結合タンパク質(SREBP)やペルオキシソーム増殖剤活性化受容体(PPARγ)を活性化する報告もある。脳神経保護作用においては、アミロイドβタンパク質(Aβ)を分解する酵素ネプリライシンの発現を促進して、Aβの沈着を防ぐなどの機序が考えられている[6]。このように様々な経路が関わっていることから、ノビレチンなどのポリメトキシフラボンは低い特異性と親和性で複数の標的タンパク質と結合して、細胞内情報伝達を変化させることで多彩な効果を発揮していると予想される。また、フラボノイド自身が持つ抗酸化活性もある程度寄与しているものと思われる。 6.ポリメトキシフラボンの抗トリパノソーマ活性メカニズムノビレチンやシネンセチンが、アフリカトリパノソーマ原虫の増殖を50%阻害するのに必要な濃度(IC50)は3~4 µg/mL程度でそれほど高い活性ではない。この抗トリパノソーマ活性が、どのようなメカニズムに基づくものかは今のところ全く分かっていないが、ヒトなどの動物での場合と同様に、複数の標的タンパク質の存在や弱い相互作用による作用機序が予想される。また、ポリメトキシフラボン自身が有する抗酸化活性が関与する可能性も考えられる。 7.終わりに農産物の品種改良は、美味しさや栽培の容易さを求めて進められてきたが、薬効などの機能性を指標にした改良があっても良いと思われる。多くの場合、人間の舌では機能性を評価できないため、機器を用いて分析する必要があるが、薬を畑で作れるようになれば、貧困地域における顧みられない熱帯病の克服に一歩近づくかもしれない。 参考文献

著者紹介中西 雅之(ナカニシ マサユキ) 博士(薬学) サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |