|

成分と育種の研究連携から野菜新品種の開発まで

お茶の水女子大学 生活科学部 食品化学研究室

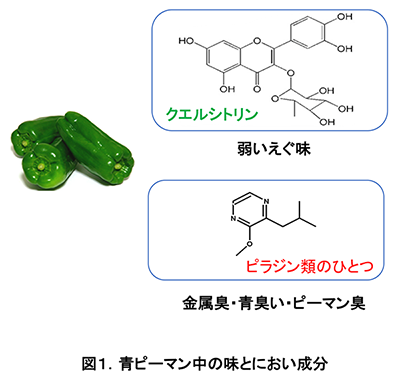

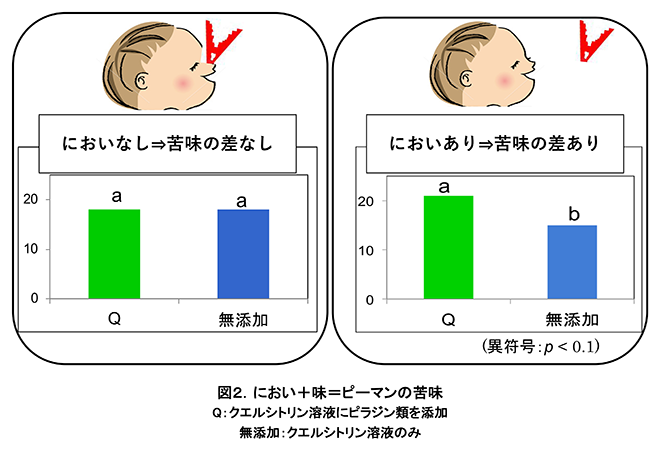

教授 森光 康次郎 1.はじめにデパート地階(デパ地下)やスーパーにおける「野菜・果物売り場」が、以前と様変わりしてきたように感じてはいないだろうか。季節の(旬の)野菜や果物が並ぶのはこれまでと同じである。しかし、「トマトコーナー」や「レタスコーナー」の面積が拡大していて、さまざまな品種、高い甘味度やカラフルな色彩を謳った生鮮食材が並んでいる。美しく配置することが集客のための戦略とあって、大手のデパ地下などが力を入れている。個人的には、日々の買い物が楽しくなって大変嬉しいと感じている。 春先である現在、イチゴも都道府県別に競っているのがよくわかる。肉類(鶏、豚、牛)に始まり米に至るまで、各都道府県に一品目以上の銘柄・品種が登録され競い合うようになった。現在では、一般財団法人日本穀物検定協会が行っている「米の食味ランキング」で、特Aランクを獲得できるかどうかが、各都道府県関係者の大きな関心事となっている。暖かくなってきて、さらに出回り始めてきた「柑橘類」も何やら面白そうである。 このような生鮮食材に関する国内競争は、「農林水産物・加工食品輸出額の1兆円越え」を目指している日本においては、重要なストラテジー(戦略)と考える。アルコール類の輸出額を加えて、2018年度に9,000億円台(暫定値)まで到達した日本の関連輸出総額がもうひと伸びするためには、海外からの旅行客に「美味しい日本」を実感してもらうのは大切である。 本稿では、育種研究者と成分研究者が生産者と実需者を巻き込んで新しい野菜(ダイコン)を開発したり、種苗会社により開発された野菜(ピーマン)の謎を解明したストーリーを簡潔に述べたい。 2.嗜好性に注目した新野菜「こどもピーマン」の謎ご存知のように、味やにおいの嗜好性(好き嫌い)には個人差がある。食習慣の違いもあるため一概に述べることはできないが、納豆の好き嫌いなどはその一例であろう。一方、生のピーマンは苦味のために幼少時の子供が嫌う野菜として知られる。種苗会社との研究の中で、苦味がしない(または少ない)品種のピーマンを開発したとの連絡を受け、そもそも「ピーマンの苦味成分」とは何か、急きょ調べることとした。研究スタート前に、国内外の既報論文を中心に過去の研究例を調べると、実は教科書を含め「コーヒーの苦味成分はカフェイン」のような「ピーマンの苦味成分」に関する記述はまったく見つけられなかった。1970年代後半を最後に欧米と日本の研究者もトライしていたが、「フラボノイド画分の可能性」を示唆する記述に留まっていた。 運がよかったのは、苦味の少ない新種のピーマン(こどもピーマン「ピー太郎」)の存在により、従来品種ピーマンとの成分比較から半年も経たないうちに、ピーマンの苦味に関わる成分がまず同定できた。それは、弱いえぐ味を感じるクエルシトリン(quercetin-3-rhamnoside)であり、実は野菜や果物などでありふれたフラボノイド配糖体の一つであった(図1)。この成分の弱いえぐ味だけではまったくピーマンの苦味を再現も連想もできなかった。しかし、当研究室は香りの研究室であったために、久保田紀久枝名誉教授の「においが関係しているのょ!」の一言で、香料会社様からピーマンの青臭い特徴的なにおい成分をご恵与いただいた。その成分は、2-isobutyl-3-methoxypyrazine(図1)など特定のピラジン類(金属的な青臭さ、ピーマン臭)であった。結果として、弱いえぐ味と青臭いピーマン臭の同時認知により、脳内で「青いピーマンは苦い!」と処理されていたことが明らかとなった(図2)。

考えてみれば、しっかり鼻をつまんでピーマンを食べると、苦味をまったく感じない。むしろ、ピーマンの弱い甘みとわずかなえぐ味を感じる。次に、鼻をつまんだ手を静かに離してみると、口から鼻まで一気にピーマンの苦味が走る(学生を使った研究結果のみならず、NHKの番組「ガッテン」の中で子供たちにおいても実証してもらった)。ゴーヤやコーヒーの苦味成分と異なり、ピーマンの苦味は「味とにおいの相互作用」であった。同じくNHKの番組内で、イタリアやスペインなどではピーマンが常に子供の大好きな野菜の上位であることを報告した。その理由は明快で、普段食べている料理の調理法や食習慣が大きく関与していた。つまり、ピザや煮込み料理によってピーマンの特徴的なにおいが飛んでしまい、苦味を感じなくなっていたのである。日本人においても、子供の頃に嫌いだったピーマンが、中華料理のチンジャオロースーを食べて、炒めた細切りピーマンと牛肉の美味しさからピーマンが好きになる大人が多いという。食の嗜好性は年齢を経て、食経験の蓄積から変化することが知られている。子供が生のピーマンを食べないからとて、慌てる必要はまったくなさそうである。 それでは、こどもピーマンは必要ないのかというと、控えめな答えとしては「Yes/No」の双方であるというのが正しいのかもしれない。ただ、食の選択のバリエーションを増やすことの意義は大きく、冒頭に述べた日本の生鮮食材の豊かさを世界へアピールする源になると信じている。 一方、肝臓で脂肪の分解酵素活性を高めるという特定保健用食品(トクホ)を取得した売れ筋の茶飲料に、イソクエルシトリン(クエルシトリンの糖部分が異なる類縁配糖体)を配合したものがある。ピーマンのような未熟な果菜中には、イソクエルシトリンもクエルシトリンと同程度含まれている。そして、クエルシトリンもイソクエルシトリンと同様な生理機能性が期待できる。このような生理機能性成分が、未熟果の野菜類に含まれていることは、野菜の新しい有効利用への道を広げていく可能性がある。ただし、先出の茶飲料は350mg/500mLのイソクエルシトリンが1本のペットボトルに含まれている。頑張って生ピーマン100gを食べたとて、クエルシトリンとイソクエルシトリンは1/50量(10mg以下)にも届かない。たった一つの食材の特定の成分だけで、「痩せられるかも」などとは夢にも思わない方がよさそうである。 3.加工食品に注目した新野菜「黄変せず臭いの少ない加工用ダイコン」現在、日本におけるダイコンの作付け面積と生産量は、最盛期の半分前後まで落ち込んでいる。その主因の一つは、安価な海外産の加工原料に依存する割合が大きくなったためである。また、ダイコン主要加工品である「たくあん漬」などの消費量の減少も大きな原因であった。一般消費者の嗜好性の変化により、食品添加物の使用やたくあん漬から発生する硫黄臭(漬物臭、オナラ臭)が若年層で敬遠されてしまった。電子レンジで当たり前のように加温する現在、お弁当箱からたくあん漬が姿を消すようになってしまった。 日本人の嗜好や加工業務ニーズに合った「加工・保存・流通・販売時に黄変せず硫黄臭が発生しない大根」の研究プロジェクト(代表:石田正彦博士、農研機構)という産官学共同研究により、2012年に育種素材「だいこん中間母本農5号」を登録し、2016年には種子販売(農研機構、渡辺農事株式会社)まで達成することができた。現在も、生鮮・加工・漬物用途の「悠白(ゆうはく)」と、生鮮・おろし・加工用途の「サラホワイト」を入手可能である(写真1)。また、後継品種も鋭意創出中である。創出済みのどの大根品種にしても、生鮮やおでんなどで食べても、まったく従来品種との差はなく(お茶の水女子大学での官能評価結果より)、従来品種からの交代は容易であるといえる。

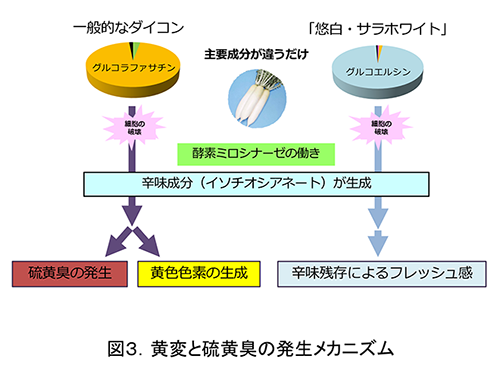

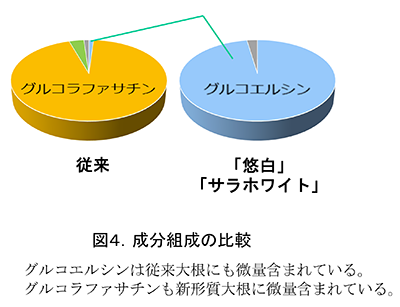

ダイコン加工後のたくあん臭(硫黄臭)は、ジメチルジスルフィド(漬物臭)やメタンチオール(温泉臭、腐卵臭)といった硫黄を含む化合物である。たくあん漬が黄変する機構は、宇都宮大学の前田安彦名誉教授、宇田靖名誉教授らにより明らかにされている。そして、たくあん漬やおろし加工後の黄変は、硫黄臭の生成と同一反応により生成している。すなわち、臭うたくあん漬は黄色くなるのである(図3)。大根の辛み成分(イソチオシアネート)から黄変と硫黄臭の生成反応がスタートする。プロジェクト研究の初期には、同時に酢などを利用する加工法改良も着手したがうまくいかなかった。同じ漬物であっても、カブの漬物(例:千枚漬)は黄変しないという事実から、成分組成が異なる新たな加工業務用ダイコンの育種を目指した。ダイコンの成分組成(主成分)は、グルコラファサチンという成分がグルコシノレート中の90%以上(水分を除く)も含まれている。一方、カブにはグルコラファサチンがまったく含まれていない。もし、グルコラファサチンを含有しないダイコンを作出できれば、この問題点は解決できると考えた。

630品種に及ぶダイコンの種子をカイワレダイコンにして、成分組成を調べた。その中で、日本の地方品種「西町理想」の集団内に、グルコラファサチンを含有せず、通常のダイコンではほとんど含まれないグルコエルシンを含有する個体を見つけた(図4)。グルコエルシンが主成分となっている変異体を見いだし、「だいこん中間母本農5号」を育成した(品種登録出願番号:第27000号、品種登録出願公表:2012年8月21日)。この農5号を用いて実需者により加工品を製造したところ、想定通りたくあん漬やおろしで黄変と硫黄臭が発生しなかった。主成分が異なる大根を創出することにより、従来の大根と変わらぬ製法(工程)で、目的を達することができた。たくあん漬では、1年間の樽漬冷蔵保存でも「悠白」ではまったく黄変や硫黄臭(メチルメルカプタン)の発生はなかった。ちなみに、このたくあん漬をご飯に添えてふたをし、電子レンジで加温(500W、1分30秒)しても硫黄臭はまったく発生しなかった。「サラホワイト」を使ったおろしや総菜、ドレッシングでも、同様に黄変も硫黄臭も生成しない加工品ができた。

なぜ黄変や硫黄臭がしなかったのか?その理由は、「悠白」や「サラホワイト」の辛味成分が従来のダイコンに比べて安定なためであった。つまり反応が進まなかったのである。そのため、生成した辛味成分(エルシン)が加工品に多く残る(従来品種の20倍〜30倍の濃度)ことが明らかとなった。これは、おろしにとっては大変優位な点であるが、たくあん漬においては「辛味」のクレームとなった。現在販売されている漬物用の品種では、この点も改良が加えられている。辛味成分が加工品中に残るということは、ワサビの生理機能性を研究してきた筆者らにとっては、ダイコン加工品でもようやく同様の生理機能性が期待できると喜んだ(加工品投与による動物実験での第二相解毒酵素誘導活性までを確認済み)。従来ダイコンではおろしを除き、辛味成分のイソチオシアネートが加工品中には残存せず、辛味成分由来の生理機能性が期待できなかった面があった。この「悠白」や「サラホワイ」の出現により、食べて美味しく、保存しても気にならず、健康に良いかもという加工品が創出すると期待している。 ダイコンの主成分が変わってしまうことに対する安全性の面は、動物実験による吸収・代謝実験により担保済みである。また、グルコエルシンという主成分は、ルッコラや他のアブラナ科野菜にも含まれている食経験が十分な一般成分である。 ダイコンには、そもそもグルコラファサチンもグルコエルシンも生合成できる能力があったことが明らかとなった。もし、江戸時代初期にまで遡ることができたなら、これらの成分混合比が大きく異なるダイコンが存在していたと予想している。日本のダイコンの主成分がグルコラファサチンに片寄ってしまった可能性については、「匂いの時代(食の文化フォーラム)」(伏木亨編集、ドメス出版)の筆者担当箇所の拙筆を参照されたい。 問題になったはずの「たくあん漬のにおいと色」は、いざ無くなってしまう加工品が出来上がると誰もが「たくあん漬じゃないみたい」と答えた。強すぎるとクレームになるにおいや、変色するとクレームになる色も、いざ無くなってしまうと「寂しく」思うのも、また人間なのであろうか。新形質の大根から生まれる新たな加工品は、次なる日本の食文化創生に役立っていけばよいと考えている。たくあん臭を嫌う欧米の人々に、新しいダイコン漬が輸出される日を夢見ている。 4.おわりに苦いピーマンも、硫黄臭を発生する大根も、無くなってはいけない。どちらも共存し日本で生産されることを望んでいる。新しい野菜や果物が「食材の選択肢」として浮上することが大切であり、加工に従事する方々が新しい日本の食文化の創成へと橋架けしてくれることを期待している。嗜好性や加工性に注目しても、このように楽しい新野菜が作出できた。生理機能(食の三次機能)ばかりでなく、もう一度、一次機能(栄養機能)や二次機能(嗜好機能)に目を向けることも、加工食品の世界では重要なことなのかもしれない。 まず「美味しさ(二次機能)」から。そして、「健康(三次機能)」へ。 参考文献

著者紹介森光康次郎(もりみつ・やすじろう) 1963年生まれ。名古屋大学大学院博士課程修了。博士 (農学)。静岡県立大学助手、名古屋大学助手、お茶の水女子大学助教授を経て、現在、お茶の水女子大学教授。 専門分野は食品化学。主な著書に、 『食と健康-情報のウラを読む』『健康一年生』『食品学-食品成分と機能性』など。 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |