|

第3回 分散と割合の推定と検定

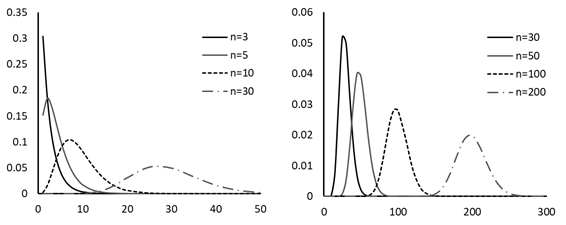

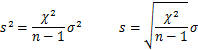

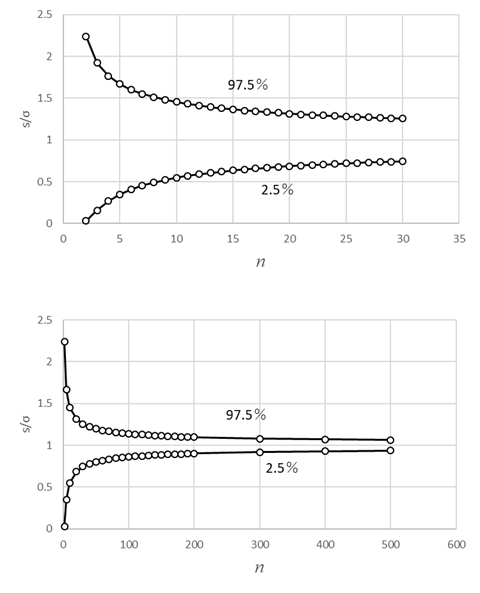

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部

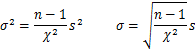

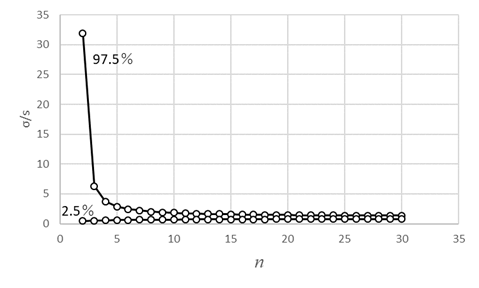

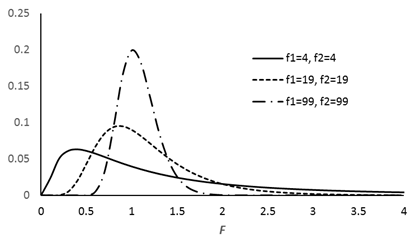

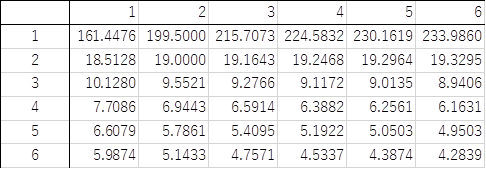

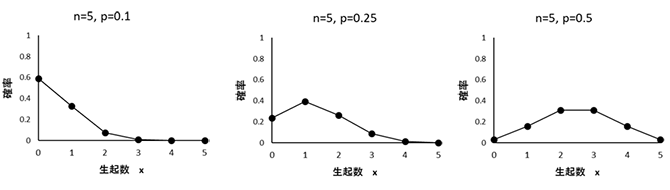

客員研究員(元食品部長) 松田 りえ子 はじめに第2回では、標本から母平均を推定する、あるいは検定する方法を説明した。 第3回は、母分散及び母割合を推定・検定する方法を解説する。 母分散の推定母集団が正規分布しているとすれば、無作為に抽出した標本の平均(標本平均) 分散の比の検定 F検定平均値ではt検定により、母平均の差の検定が行われたが、分散の場合は比の検定が行われる。分散の比の検定には、下式で表される統計量Fが使われる。 母割合の推定前項までは特性が計量(variable)である母集団からの標本から、母数を推定あるいは検定する手順を解説した。母集団の特性値が属性(attribute)である場合には、ある属性の母集団の中の割合を推定あるいは検定する。 例 割合の差の検定平均、分散と同じく、割合においても標本の大きさは母数の推定区間に大きな影響を与える。標本の大きさが50の時の割合の区間が大きいことから、少数の標本から得られた割合の大小の比較は困難であることが容易に予想される。 例 帰無仮説は「男女に割合の差はない」つまり、 χ2分布偏差平方和Sをσ2で割った値がχ2である。 (戻る) F分布図に自由度1(f1)と自由度2(f2)が4、19、99のとき、つまり2つの標本の大きさが5、20、100の時のF分布を示す。自由度が大きくなるにつれてF分布は対称になり、正規分布に近づく。 (戻る) 二項分布二項分布は、標本の大きさnと特性の出現確率pで記述される。 (戻る) 誤差法則2つの独立な確率変数χ1(平均=μ1、分散σ12)とχ2(平均=μ2、分散σ22)の (戻る) 略歴松田 りえ子(まつだ りえこ) 1977年 京都大学大学院薬学研究科修士課程終了 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |