|

食品の機能性の検索について -食品の機能性評価の事例紹介-

名城大学農学部

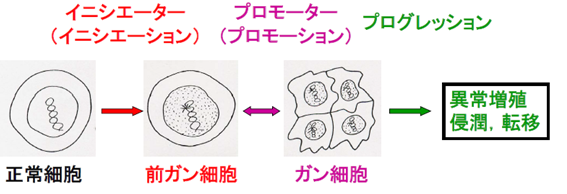

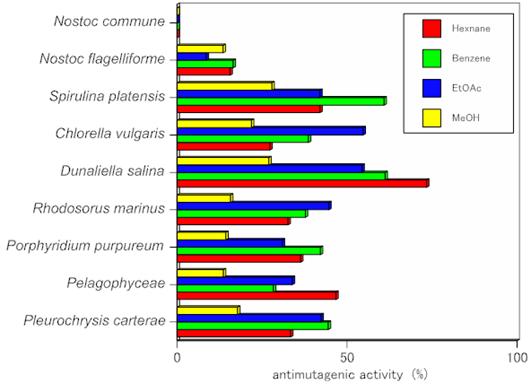

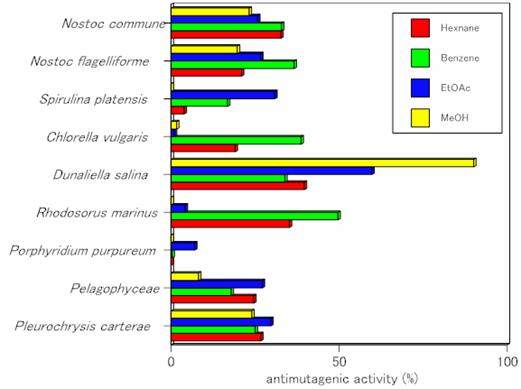

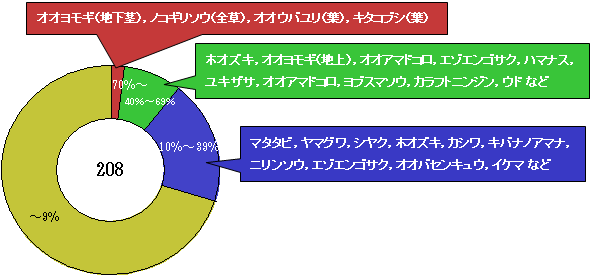

教授 小原 章裕 はじめに私事であるが、筆者が大学院へ入学した1982年(昭和57年)頃は、特定研究「食品機能の系統的解析と展開」において、食品には3つの機能(栄養機能を1次機能、感覚機能を2次機能そして生体調節機能を3次機能)があることが明らかにされ、それまで伝承の域を出なかった食品因子が健康に大きく寄与する事(特に生活習慣病に対して良い影響を与える)がほぼ確実であると思われる知見が多く見出され、それら食品因子を用いた製品の創出や新たな生理機能解明のための研究が世界的に広がり、その期待の大きさは現在にまで続いている。  図1 発ガン多段階説 食品因子による発ガンの抑制の可能性としては、体内で誘導される発ガンに関連する種々の遺伝子の変異の抑制や修復、変異したガン細胞の正常細胞への修復あるいはガン原物質によって誘導される種々のガン化に関連する酵素群に対する影響等が考えられる。しかし、私見ではあるが実際の食生活を想定した際に、食品因子によるこれら作用が適材適所で必ず起こることを期待する事は難しいと考えている。このような理由により、筆者の研究室ではガン原物質に直接に作用して物質の有する発ガン性を抑制する食品の因子を検索することを目的に研究を行っている。 1.イニシエーションを抑制する食品因子ガン原物質(発ガンイニシエーター)による正常細胞が前ガン細胞に変異する際に誘導される遺伝子の変異は、微生物が変異原物質によって変異するメカニズムと非常に似通っている。また、ガンを誘導するガン原物質と変異原物質の間には少なく見積もっても8割以上の相同性があることが分かっている。そこで筆者の研究室では多くの食品を試料として、発ガン性と変異原性の両方を有する物質に対して、食品の抗変異原性を指標としてスクリーニングしている。1例を図2と図3に示している。変異原物質には変異原性を発現するメカニズムで大きく2つに分類できる。1つはそれ自体が変異原性を示す物質で直接変異原物質と分類される。今回実験に使用した変異原物質を例に説明すると、1-ニトロピレン(1-NP)はこのカテゴリーに属し、発ガン性もある物質である。またもう1つは体内で薬物代謝酵素群の作用を受けて変異原性や発ガン性を発現する物質で間接変異原物質と分類される。今回の実験で使用したTrp-P1は食品中のコゲに含まれトリプトファン由来である。また、コゲの中には複雑な生成メカニズムにより多くの間接変異原物質/発ガン物質が生成され、総称してヘテロサイクリックアミン類と呼んでいる。 against 1-NP

against Trp-P1

図2 微細藻類による抗変異原性の検索

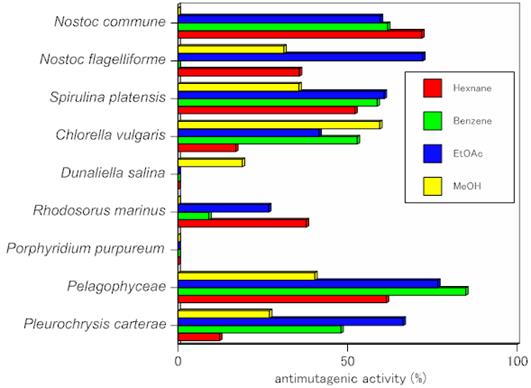

また、図3に示したように、試験管内で事前に薬物代謝酵素を間接変異原物質であるTrp-P1に作用させ、直接変異原物質であるN-OH-Trp-P1を調製した場合、本物質に対する試料の示す抗変異原性の様相は、図2のグラフで示したパターンとは異なることが見て取れる。 against N-OH-Trp-P1

図3 代謝活性化Trp-P1に対する微細藻類の抗変異原性

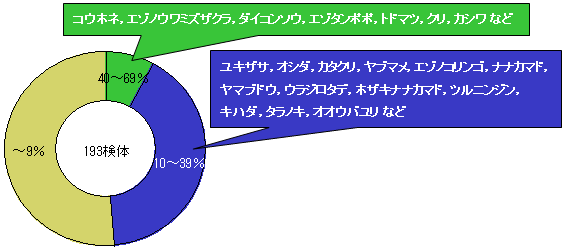

筆者は、これら微細藻類だけでなく、種々の植物性食品類(野菜類)、正倉院の御物としてリストされている薬味(香辛料)の数点、チャの浸出液や加熱処理をしたチャの浸出液にも以前に評価を行い報告している。 2.プロモーションを抑制する食品因子ガンの発症メカニズム(図1)において、遺伝子にダメージを受けて前ガン細胞に変異する過程において、イニシエーターを食品因子で抑制することは、ガンの予防にとって大切な事であるが、イニシエーターによって誘導されるガン細胞は、プロモーターの接触する状況によっては前ガン細胞と平衡関係となり、ガン細胞の形成を最終的に抑制する可能性があるので、こちらも重要な意義を有することは当然である。  図4 北方先住民族が食用・薬用として利用した植物の抗オカダ酸活性

次に同じ試料を用いて1-NPに対する抗変異原性を評価した結果を図5に示した。抗変異原性については、オカダ酸に対する活性を示した植物種とは大きく異なり、しかも活性自体も相当低い値であった。  図5 北方先住民族が食用・薬用として利用した植物の1-NPに対する抗変異原性

我々は、食生活において好むと好まざるにかかわらず150マイクログラムのガン原物質を摂取してしまっているという報告をみたことがある。そこで、当研究室で明らかとなった抗変異原性を示す植物性食品をそれぞれどの程度摂取すれば変異を抑制できるか机上計算をしたことがある。植物性食品は水分を多く含むので、強い活性を示したものでも100グラム程度あるいはそれ以上摂取する必要があると算出された。また、弱いものだと相当量食べても効果を得ることができない。しかし、先にも書いたがガン原物質も多様である。植物性食品はそれら物質の幾つかに対して効果を発揮する可能性があるというデータも得られたので、筆者は市民講座などでこれらデータを示しながら、便秘予防の観点から推奨されている400グラム/1日の野菜などの摂取は発ガンの予防にも寄与している可能性が高いと発信している。これこそ、「健全な食生活の構築」という当研究室が歴代受け継いできた研究テーマを通じて得られた知見を活用した大学の一つの使命である社会への還元の一片になると信じている。 略歴

学会活動(公社)日本食品科学工学会中部支部長・理事(2018年5月まで)

(公社)日本栄養・食糧学会代議員 日本食品因子学会(JSoFF)評議員 等 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |