|

生体指標と機能性生体指標を用いる新しい栄養指導方法

滋賀県立大学 人間文化学部 生活栄養学科

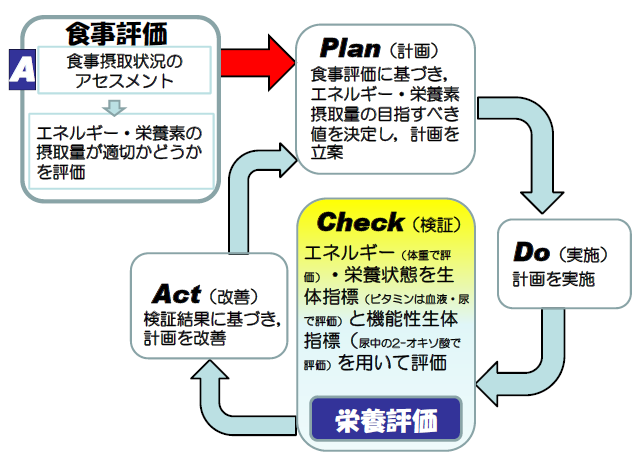

教授 柴田 克己 はじめに食べ物と健康との関係が科学的になってきたのは、すなわちEBN(Evidence Based Nutrition)になってきたのは、すべての栄養素が発見され、すべての栄養素の必要量がほぼわかってきたこと、さらに、すべての栄養素の体内運命(消化・吸収、配分、代謝、排泄)の解明が進んできたことによる。 栄養指導の基本的な指導方法:A・PDCAサイクルPDCAサイクル(PDCA cycle,Plan-Do-Check-Act cycle)は、事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つである。この考え方が栄養指導法に取り入れられているが、既存の食べたものの栄養価による栄養評価に加えて生体指標と機能性生体指標を加えた新しいA・PDCAサイクル(Assessment・PDCA cycle)を提案したい(図1)。  図1 既存の栄養評価に加えて生体指標と機能性生体指標を加えた新しいA・PDCAサイクル 既存のA・PDCAサイクルの「Check(検証)」の栄養評価において、エネルギー・栄養素摂取量を食事の栄養評価に加えて、「生体指標と機能性生体指標を用いて評価」を追加したもの。 ビタミン貯蔵量の減少を尿でモニターする方法の開発(生体指標の開発)採尿は、採血と異なり誰でもできる。図2は、ビタミン欠乏のステージを示したものである。栄養学領域のほとんどの対象者は健康な個人および健康な人々の集団である。栄養学の知識・技術で貢献できることは健康の維持・増進、すなわち病気の発症予防である。したがって、図2に示したビタミン欠乏のステージの中で、潜在性欠乏のステージ1、「ビタミンの貯蔵量の減少をモニターする」ことで病気の発症を予防することができる。  図2 ビタミン欠乏のステージ

図3 ビタミン欠乏食投与後の血中濃度と尿中排泄量との関係の概念図 ●;血液,▲;尿

表1 健康を維持するための尿中ビタミン目標排泄量

表2 ある高齢者の1日尿中の水溶性ビタミン排泄量の評価シート

ビタミンの機能を尿でモニターする方法の開発(機能性生体指標の開発)尿中ビタミンレベルは、体内の遊離型ビタミンの余剰量を反映しているだけで、ビタミンの機能性物質である補酵素レベルすなわち補酵素を必要とする酵素活性レベルを反映するものではないことが指摘された。図2でいえば、ステージ2の「代謝変動」までのデータを示さないと、栄養指導を受ける対象者が本当に納得して食生活行動を変容させることにつながらない、という指摘である。これは非常に重要な指摘であった。  図4 ビタミンを必要とするアミノ酸の代謝経路 2-OIVA,2-オキソイソ吉草酸;2-O-3-MVA,2-オキソ-3-メチル吉草酸;2-O-4-MVA,2-オキソ-4-メチル吉草酸;OXAA,オキサロ酢酸;PyA,ピルビン酸;2-OGA,2-オキソグルタル酸;2-OAA,2-オキソアジピン酸;2-OBA,2-オキソ酪酸  図5 ビタミンの機能性生体指標としての2-オキソ酸レーダーチャート(ラット実験) ラットに栄養学的完全食を投与した時に排泄される各々の2-オキソ酸量に対する相対的な2-オキソ酸量を示す。対照群は灰色で示した。 2-OIVA,2-オキソイソ吉草酸(バリン由来);2-O-3-MVA,2-オキソ-3-メチル吉草酸(イソロイシン由来);2-O-4-MVA,2-オキソ-4-メチル吉草酸(ロイシン由来);OXAA,オキサロ酢酸(アスパラギン,アスパラギン酸由来);PyA,ピルビン酸(アラニン,グリシン,セリン,スレオニン,システイン,メチオニン由来);2-OGA,2-オキソグルタル酸(グルタミン,グルタミン酸,アルギニン,プロリン,ヒスチジン由来);2-OAA,2-オキソアジピン酸(リシン,トリプトファン由来)。この実験では2-OBA(2-オキソ酪酸)は測定しなかった。

図6 ビタミン潜在性欠乏者のスクリーニング方法 尿中のビタミン排泄量は、遊離型のビタミンの体内貯蔵量の余剰を意味する。活性型である補酵素レベル、すなわち、ビタミンの生理作用を直接反映する数値ではない。尿中へのビタミン排泄量が表1に示した「健康を維持するための尿中ビタミン目標排泄量」の範囲内にあっても、この図に示したように、遊離型のビタミン剤の付加により、2-オキソ酸排泄量が減少する人らが観察された。 食事秤量法と紹介した尿を用いる評価方法の比較食べたものを食品別に分け、重量を測定し、食品成分表を基にして、栄養素摂取量を計算する。計算した栄養素の量を、食事摂取基準で示された必要量と比較し、評価する。この食事秤量法の利点は、お金があまりかからないということである。秤量計、日本食品標準成分表2015年版(本)、日本人の食事摂取基準2015年版(本)、計算機があれば、評価できる。しかしながら、この食事摂取量で評価する方法の限界は、食べたものを測るということである。食べたものに含まれる栄養素が体に及ぼす影響は、1日では現れない。動物実験からの推測やヒト試験での経験から、1週間程度で評価することが良いとされている。しかしながら、食事調査を1週間続けることは、大変なことである。管理栄養士の卵でも単位が絡んでこないと実行できない。つまり、秤量法による1週間の食事記録は無理ということである。 将来の展望ここで紹介した方法の限界は、24時間蓄尿と分析料金の問題である。24時間蓄尿は自分自身で行う。蓄尿は、数回すれば慣れるので、限界とはならない。一番は、分析する施設の数と分析に要するお金である。次が、生体指標と機能性生体指標を活用できる管理栄養士の育成である。分析技術は、既存の食品中のビタミン定量よりも簡単である。尿は液体なので、抽出操作は不要である。2-オキソ酸も誘導体化後、HPLCで測定でき、特別な技術や機器は不要である。となると、分析で得られた情報を活用できる人材の育成が一番の限界となる。これは、われわれのような管理栄養士養成施設の教員の問題とも重なる。栄養素の化学、栄養素の代謝、栄養素の情報機能にも興味をもつ人材の育成である。 参照文献1) Shibata K, Fukuwatari T. Values for evaluating the nutritional status of water-soluble vitamins in humans. J. Integrated OMICS., 3, 60-69 (2013). 2) 柴田 克己,ヒト尿を用いる新しいビタミン栄養状態の創成(日本栄養・食糧学会学会賞受賞総説).日本栄養・食糧学会誌, 66, 3-8 (2013). 3) Shibata K, Hirose J, Fukuwatari T. Relationship between urinary concentrations of nine water-soluble vitamins and their vitamin intakes in Japanese adult males. Nutr. Metab. Insight., 6, 61-70 (2014). 4) Shibata K, Hirose J, Fukuwatari T. Method for evaluation of the requirements of B-group vitamins using tryptophan metabolites in human urine. Int. J. Tryptophan Res., 8, 31-39 (2015) 5) Shibata K, Nakata C, Fukuwatari T. High performance liquid chromatographic method for profiling 2-oxo acids in urine and its application in evaluating vitamin status in rats., Biosci. Biotechnol. Biochem., 80, 304-312 (2016) 6) Shibata K, Sakamoto M. Urine branched-chain 2-oxo acids as a biomarker for function of B-group vitamins in human. J. Nutr. Sci. Vitaminol., 68, 220-228 (2016). 略歴柴田 克己(シバタ カツミ) 連絡先 専門分野、得意分野 主な経歴 賞罰 主な社会活動 サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |