| ◆ HOME >異物クレームの実態とその対策 |

|

異物クレームの実態とその対策

実践女子大学 西島基弘

1 はじめに

食品の苦情は食品関連の業務に携わっている人にとっては悩ましい問題である。しかし、一向に減少する気配はない。東京都福祉保健局食品監視課は東京都、特別区、八王子市及び町田市に寄せられた食品等による苦情を分類集計して毎年まとめてインターネットで公開をしている。

異物を見つけた時や食べている時に何かおかしいと感じた時は多くは販売店に苦情をいう、あるいはメーカーに電話や直接持ち込むことが多いために実際どの程度の事例があるかは不明であるが、都の集計によって傾向はわかる。

東京都立衛生研究所(現:東京都健康安全研究センター)の食品関連部門に長年勤務していた著者も苦情食品には仲間と共にかなり悩まされた。苦情の大半は保健所等で解決されるが、苦情者が納得をしないものや蛍光X線や電子顕微鏡、液体クロマトグラフ/質量分析計等高額な機器を使用する必要がある場合は研究所に搬入される。搬入された異物等の検体はまず食品そのものをよく観察し、異物がどのような状態で食品に入っていたかをデジカメ等で証拠を残す。異物混入で最も注意をしたいことは、証拠を残すことである。次に異物が何であるかを推察する。次いで高額機器等を駆使して異物が何であるかを探る。その時に得られた経験と食品産業センターで「食品企業の事故対応マニュアル作成の手引き」を作成するときに若干協力したが、そのことを含めて述べてみたい。

2 苦情食品

苦情食品という言葉の定義は明確ではないが、東京都では、消費者が食品に、何らかの気になるものを見つけて保健所等に届け出のあった食品をいう。したがって異物を見つけた人が不快な気持ちになって家族で文句を言っていてもどこにも届け出ない場合は苦情食品にはならない。

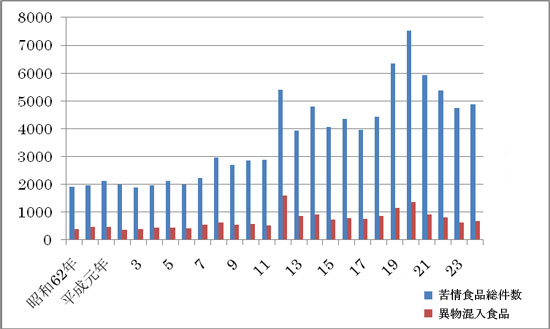

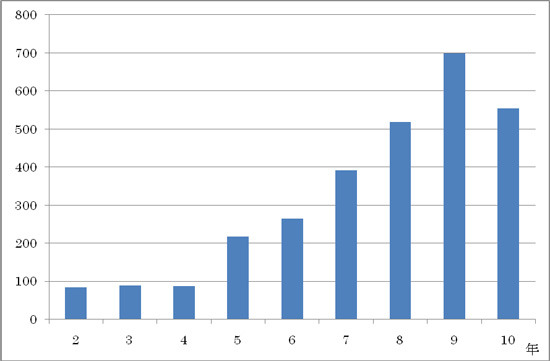

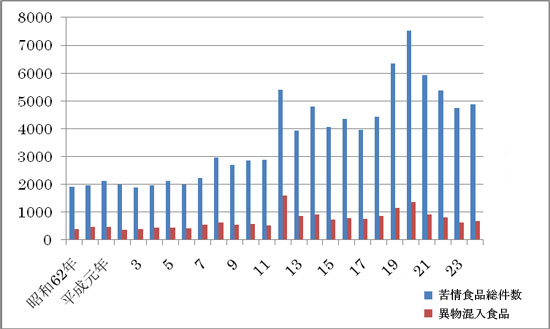

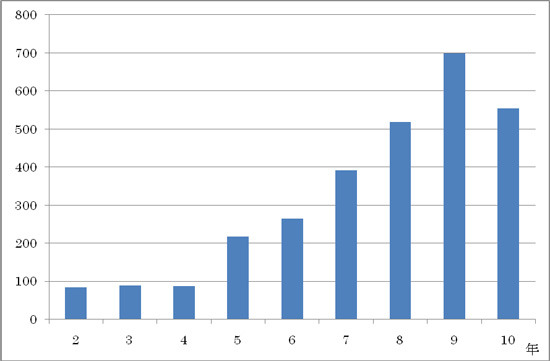

苦情食品に関して東京都福祉保健局食品監視課は毎年食品の苦情統計としてインターネットでも公開している。昭和62年度から平成24年度までの苦情件数とその中の異物による苦情件数を(図1)に示した。昭和62年度から平成7年度までは苦情件数は2000件程度だったものが、平成7年度以降件数が上昇している。これは国民生活センターが2000年(平成12年)に報告している年度別苦情相談件数(図2)を見ても平成9年(1997年)をピークに苦情相談件数が増加している。相談内容を見ると菓子類がもっとも多く、次いで穀類、調理用食品、魚介類、飲料と続く。内容は虫が最も多く、次いで金属片などの金属類、毛などが続く。さらに平成12年にY社の牛乳の黄色ブドウ球菌中毒に端を発して異物混入による苦情が急増した。テレビや新聞等で食品に関する事故や問題が報道されると、明らかに苦情食品が増える傾向が見られるが、このときには全国の保健所や衛生研究所、企業、販売店でも同じ現象であった。食品事故や違反などが報道されると食べるときに普段よりよく見ながら食べるようになるのだろうか。さらに平成12年以降、中国のメラミン入り粉ミルクや餃子にメタミドホスを混入した事件や食品偽装など次々にいろいろな問題が報道されることから、常に食品を良く見ながら食べる様になった可能性がある。平成24年度になっても5000件近くの苦情があり、異物混入も相変わらず多い。

平成20年から24年年度までの東京都の集計した苦情件数(表1)の内訳をみると、総件数は相変わらず高止まりである。内容も有症苦情が最も多く異物混入はそれに続く。有症苦情の場合はかなりの割合で原因不明が多く、症状は苦情者が風邪を引いていたのではないかという事例が少なからずある。判明した異物を見ると健康被害は考えられないものが多い。筆者が研究所で扱った事例も最近の報告書からの事例を比較しても内容はあまり変わらない。しかし、苦情者が納得するような明確な成績書を書くのには非常に多くのエネルギーを使うことは昔も今も変わりはないと考える。

図1 昭和62年度から平成24年度までの苦情食品総件数と異物混入食品の件数

図2 国民生活センターの年度別苦情食品相談件数

| 要因分類 |

平成20年度 |

平成21年度 |

平成22年度 |

平成23年度 |

平成24年度 |

平成24年度 |

| 構成比(%) |

| 計 |

7,536 |

5,937 |

5,367 |

4,758 |

4,867 |

100 |

| 異物混入 |

1,365 |

927 |

812 |

639 |

681 |

14 |

| 腐敗・変敗 |

210 |

106 |

108 |

87 |

79 |

1.6 |

| カビの発生 |

199 |

151 |

123 |

109 |

85 |

1.7 |

| 異味・異臭 |

824 |

443 |

377 |

281 |

292 |

6 |

| 変色 |

128 |

107 |

75 |

62 |

42 |

0.9 |

| 変質 |

94 |

38 |

58 |

32 |

31 |

0.6 |

| 食品の取り扱い |

630 |

570 |

502 |

419 |

499 |

10.3 |

| 表示 |

314 |

215 |

201 |

201 |

201 |

4.1 |

| 有症 |

1,951 |

1,585 |

1,338 |

1,354 |

1,472 |

30.2 |

| 施設・設備 |

534 |

526 |

533 |

488 |

514 |

10.6 |

| その他 |

1,287 |

1,269 |

1,240 |

1,086 |

971 |

20 |

※苦情要因が複数ある場合はそれぞれの項目に計上している

表1 平成20年度から平成24年度までの要因物苦情食品

3 時代により異物は変わる?

食品に異物が入っていると誰でも不愉快になる。異物は入っていない方が良いのは当たり前であるが、異物事例は時代によっても変化している。もし、ご飯に砂利や小石、あるいは藁などが入っていたら異物と考える人が多いのではないだろうか。しかし、昔は“米を研ぐ”という行為の半分以上が研ぐときに砂利や小石、藁や昆虫の破片等を除去するのが目的であった。ご高齢の方は食事の最中に砂利等をかみ砕いて口から出した経験をお持ちの方は少なからずいるのではないだろうか。それでもお米屋さんに文句を言った人は聴いたことがない。しかし、現在は精米技術が進んで米の中に変色したものや砂利などが入っていないのは当たり前になった。

また、昔は食べていたら金属片が出てきた!と怒ってきた人の異物を見るとどうしても歯の詰め物(アマルガム)。保健所の食品衛生監視員が、その歯医者に患者の詰め物ではないかと見てもらい解決した事例もあった。しかし、現在は歯科医の技術が向上したためかそのような事例はほとんど聞かれなくなった。 4 苦情の判断は難しい

苦情食品を扱った経験のある方は同じ思いをしているのではないかと思うが、異物が何かということの断定はとても難しい。しかし、そのものが何かと分かった時には、問題を解決したという満足感はあるにしても“これは間違って食べてしまっても健康に影響は無い”と思うのが大半ではないだろうか。多くの異物の事例を見て健康に影響するような重大な例はほんどない。大半が“何だろう?”、“こんなものが入っていた”など、そのものの安全性というより不潔なところで作っているのではないかなど気持ちの問題が多い。危害となる代表例はガラスの破片や金属の破片である。これは歯が欠ける、食道や胃を傷つける危険性があるからであるが、それらガラスや金属の破片の原因が判明し、他の製品に混入の可能性がないことがわかった時には回収の必要は無いが、判明しないときには緊急に対処する必要がある。

昔、粉末ミルク缶を缶切りで開けて、細かい切り屑を見つけ、赤ちゃんの食道や胃に影響がないかと保健所に相談に来たお母さんがいた。いろいろの形の缶詰と缶切りで切り屑を作り、多くのマウスを使って実験をしたことがある。その時、医師に聞いた所“大きくて鋭利な面を持つ物は食道等を傷つける場合がある。しかし、小さなものは糞便に巻き込むような動きで腸管等にはあまり影響をしない”と聞いて納得したことがある。

異物混入の難しさは苦情者が「安全と安心」の区別ではないことである。平成15年頃に大学の卒論で全国版の新聞で食品に関するお詫び広告がどの程度あるかを調べ、卒論発表会で報告した研究室があった。その数、なんと130件以上。全て陳謝と回収、しかし良く見ると多くは“健康に影響はありませんが・・・”。新聞のお詫び広告の中には新聞でお詫びをする必要があるのか考えてしまうものもあった。

記憶に新しい所で新聞やテレビで大きく取り上げられた事例であるが、平成25年、小学校で給食のクロワッサン100個に1個あたり1〜4匹の小バエが(おもに表面に)混入する出来事があった。学校はパンを提供した市の学校給食センターに電話で問い合わせたうえ、ハエ部分を取り除いて食べるべきとの返答を受けて、実際に児童にハエの部分を除いてパンを食べさせていたということで多くの非難を浴びた例がある。焼く前に付着していたとのことであり、健康には影響ないはずである。学校給食センターの判断は安全という観点からは間違っていなかったのではないか。

しかし、これは安全というより気持ちの問題であり、あり得ないという非難が多かった。一方、小学校の給食パンに小さなクモが1匹混入しているのを見つけ、そのパンだけでなく学年全体のパンを廃棄というニュースを見て多くの人は疑問を持ったのでは無いだろうか。

5 苦情にならない異物

ある国立大学(男女ほぼ同数)で非常勤講師をしていた時に異物に関してのアンケート調査をしたことがある。2〜3年の間に食べ物の中に異物が混入しているのを見た経験があるかの質問をした。その結果はファミレス等も含まれるが、毛髪が最も多く、かつ全員がどこにも届けていない。

そこで“好きな人とレストランに行ったときに、ライスに毛髪が入っていたとします。あなたはどうしますか?”その回答としては、大まかにみると“二度とそのレストランには行かない”が1割5分、“毛髪は除いて食べる”もほぼ同程度、“ライスをとり替えてもらう”が4割、“その部分を大きく横によせて食べる”が3割程度であった。これからも分かるように同じ異物であっても感じ方がヒトにより大きく違うため、苦情を受ける立場の人は自分がたいしたことはないと思っても苦情を申し立てしている人はとても不愉快に感じている場合もある。食品を扱う立場の人は苦情者に対しては人によって感じ方が違うことを十分に理解し誠意をもって対応する必要がある。

その理由は、研究所で苦情食品を扱う時に保健所の食品衛生監視員の話を聞くと、多くは苦情者が最初に持っていった販売店、あるいは会社の対応が悪く、感情的になって保健所に苦情として搬入したケースが多々あったことから、初期の対応が非常に重要であると思っている。異物は科学的に説明をすれば良いというだけでなく相手の気持ちをくみながらの対応をする必要がある。それが出来れば保健所等に搬入される苦情食品は激減する可能性がある。

6 食品企業の事故対応マニュアル作成の手引き

あまりにも苦情事例が多く、かつ安全という観点から、回収をしてお詫び広告を出すという現象が多く疑問を感じていた時、(財)食品産業センターから「食品企業の事故対応マニュアル作成のための手引」を作成するので協力をというお話をいただいた。この手引きは食品産業センター注)に問い合わせると入手できるはずであるので参考にされたい。

その内容は企業にとってのリスク管理の必要性、食品事故の防止とその対策、食品事故の拡大防止と発生時の対応、参考資料に纏められている。

基本的な考え方として、経営者が率先してリスク対応に取り組む姿勢を示すことが最も重要である。いくら美味しいものを作っても自社の製品が原因で食中毒患者が出た場合や異物混入を繰り返すとたちどころに会社の信用にかかわり、取り返しのつかないことになる。まずは各企業の特性を考え、平常時にリスク要因を把握し、事故を防止するとともに、事故が発生した時には、その情報がいち早く経営者に必要な情報が報告されるシステムの整備が重要である。

事故は予測しにくく、事故を起こして慌てるというのが一般的であるが、平常時に事故が起こったことを想定し事故に対する備えをしておくと良い。事故を起こさないようにするのには十分な品質管理が重要であるが、起きてしまった時には被害を最小限にとどめるためにも“消費者の視点に立つ”ことが基本である。それには品質管理に対する方針や目標の明確化、品質管理体制の見直し、教育・訓練の強化などが必要になる。企業における食品事故防止対策としてはHACCP手法、ISO規格などの管理システムや認証制度を導入している食品工場における具体的対策の再確認が必要である。

異物混入が発生する要因としては企業外由来として包装資材や原料が、企業内のものとしては生産設備、作業者の他に生産現場の作業環境(飛来虫等の混入)等企業の特性によって様々である。対策としては共通して作業者の自覚や作業現場の美化なども重要になる。

異物混入など事故が発生してしまった時には健康危害の程度による判断により迅速な判断と対応が必要である。マニュアル作成のための手引では物理的要因、化学的・生物的要因、表記の誤記などに分けて健康危害の程度によりクラス分けをしている。クラス1では事故が重篤な健康被害または死亡の原因となる恐れを有する場合。咀嚼している時、あるいは飲み込んだ時に口内や食道、胃等を傷つけることが想定される鋭利な硬質物質。これはFDA(Food and Drug Administration :米国医薬品局)では「通常摂取前に除去作業が行われない食品で、7〜25mmの長さの硬質物質が含まれているものは不適格」を採用。また、アレルギー(特定原材料)の表示の漏れ、誤表示などがこれにあたる。クラス2では事故が一時的または治癒可能な健康危害の原因となる可能性はあるが、重篤な健康危害の恐れはないと考えられる場合。口等を傷つけることがないとは言えないクラス1に相当しない硬質物質など。クラス3では通常は、危害発生の可能性がない場合。昆虫、毛髪、ビニール、容器包装の不良。などに分類している。これは一つのマニュアルであるが、各企業ともに予め可能性のある事項を列挙して、万一の時には的確な迅速な対応をする必要がある。

また、重大な食品事故が生じた際の対応危害収束段階の活動などマニュアル作成のための事項が記載されている。

参考資料には食品への意図的な異物混入対策チエック項目(例)、社告事例はクラス分けで記載されている。その他に社告掲載項目、社告費用について、製品回収制度について、関連する法律・条例等に関してもまとめられている。

各企業で事故対応のマニュアルがまだ作成していない食品企業、あるいは自社のマニュアルの抜けがないかを確認するためにはぜひ参考にされると良い。

7 おわりに

異物等のクレームは食品企業にとって悩ましい問題である。異物を気にするあまり給食用のパンを製造している会社で焼き上げて、スライスした食パンをいちいち点検し、それによりノロウイルスによる集団中毒の原因になった記事もあった。これは誰が考えても本末転倒である。意味のない異物を大げさに扱う報道などもあるが、平常時に自社のマニュアルを作成しておき、万が一の時には、冷静に対応することが必要である。

また、クレーム等で何か問題になった時には自社のみで解決するのではなく、最寄りの保健所の食品衛生監視員に相談することをお勧めしたい。食品衛生監視員は専門性が高い。良い相談相手になってくれるはずである。

略歴

西島基弘

実践女子大学 名誉教授

昭和38年東京薬科大学薬学部卒業

同年 東京都立衛生研究所(現:東京都健康安全研究センター)

平成6年 同 理化学部 統括課長

平成8年 同 生活科学部 部長

平成13年 実践女子大学 教授

平成21年 同 生活科学部 部長

平成23年 同 名誉教授

|