|

〜食品の放射性物質汚染と正しく向き合ために〜

放射性物質の食品への影響 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 理事

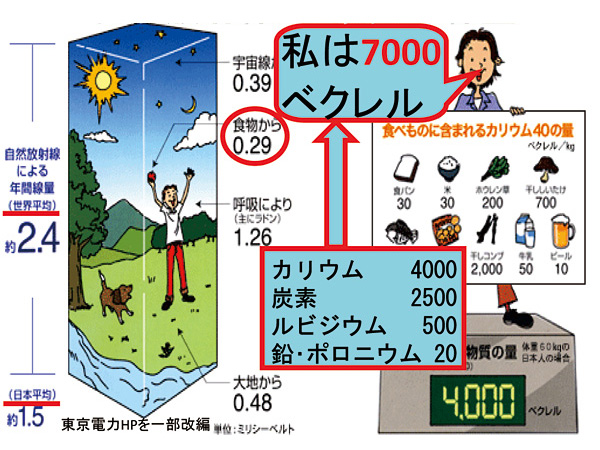

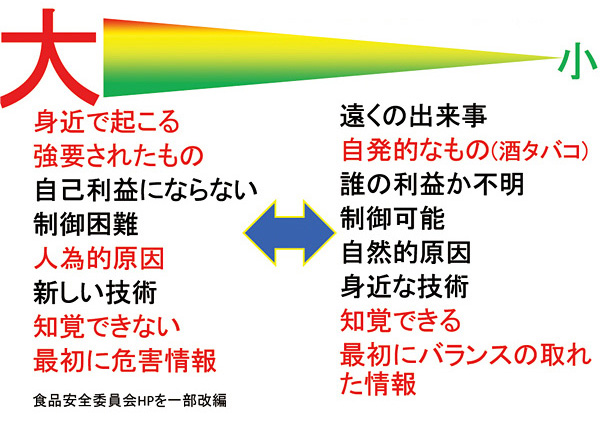

食品総合研究所長 林 清 1.はじめに そもそも、原子力発電所の事故以前、私たちは放射能ゼロの世界で暮らしてきたわけではない。原子力発電所の事故以前からの、わが国における自然界からの被曝放射線量は1.5mSv/年であり、体重65kgの日本人男性の体内には、炭素、カリウムなどの放射性物質が7,900Bq含まれている。世界平均はわが国平均よりも1mSv/年ほど高い2.4mSv/年である(図1)。こうした事実があるにもかかわらず、食品には極めて高い関心がよせられており、一部には過剰と思われる反応も見受けられる。 図1 自然放射線から受ける線量 2.リスクの大きさはどの程度か放射性物質の食品への影響を議論する際に、そのリスクの大きさ(程度)を把握しておくことが重要である。国立がん研究センター予防研究部長の津金氏によれば、放射線量100mSv以上では、線量に応じて発がんリスクが増大するものの1000mSv程度までは、喫煙、飲酒、運動不足など生活習慣によるリスク増大と同程度である(表1)。100mSv以下ではリスク増大があるかないか不確かであり、仮にあるとしてもリスクはかなり小さいことから、被ばく線量をゼロに近づけようとする際のデメリット(健康への影響、心理的影響、分析コスト)も考慮して慎重に判断する必要がある。不安要因が、(1)強要されたもの、(2)人為的な原因、(3)知覚できない場合、(4)最初に危害情報がある場合には、実際よりも不安が増大するとされており(図2)、放射性物質の食品への影響の場合には、まさにこうした不安を増大する要因が多く、過度な不安が生じているものと推察される。 表1 各種リスクの比較 3.現在のわが国の規制について

平成23年3月11日、原子力災害対策特別措置法に基づいて内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言が発出されたのをうけ、3月17日付けで厚生労働省医薬食品局食品安全部長から都道府県知事宛に、「原子力安全委員会により示された指標値を暫定規制値とし、これを上回る食品については、食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることがないよう販売その他について十分処置されたい。」と通知している。原子力安全委員会により示された指標値とは、「原子力施設等の防災対策について」(昭和55年6月原子力安全委員会)中の「飲食物摂取制限に関する指標」であり、当然のことながら、今回の原子力発電所の事故以前に議論されていたものである。食品安全に関しては、当時と大きく変わった点として平成15年に発足した食品安全委員会の存在がある。「規制や指導等のリスク管理を行う関係行政機関から独立して、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正にリスク評価を行う」ための機関として設置されたことから、厚生労働省は平成23年3月20日に食品安全委員会に対して、放射性物質についての指標値を定めることについて要請した。この要請を受け、食品安全委員会では緊急に5回にわたる委員会を開催し、3月29日に「放射性物質に関する緊急とりまとめ」を厚生労働大臣に通知した。この通知を受け、厚生労働省では4月4日に薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会を開催し「食品中の放射性物質に関する所見」をとりまとめ、その所見に基づき、当分の間、3月17日付けで通知した暫定規制値を維持することとした。

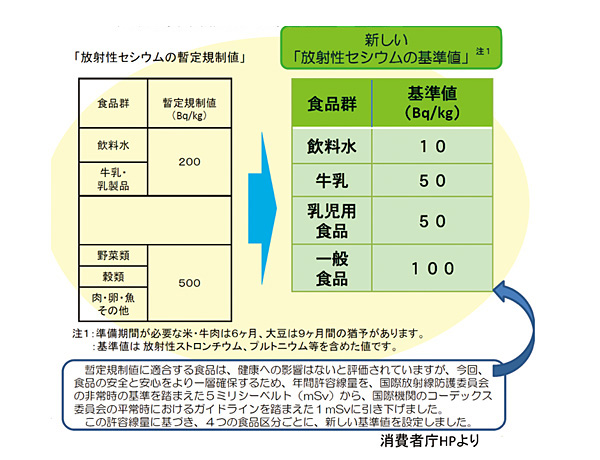

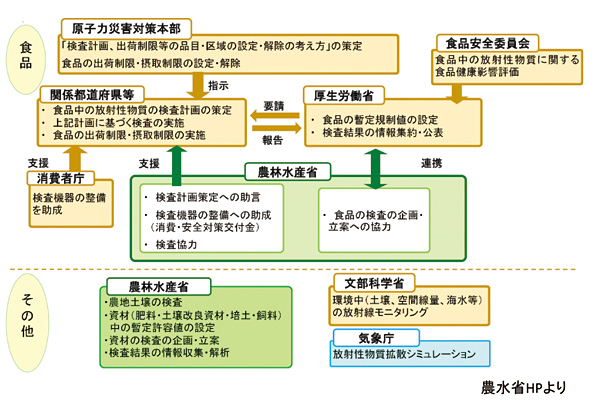

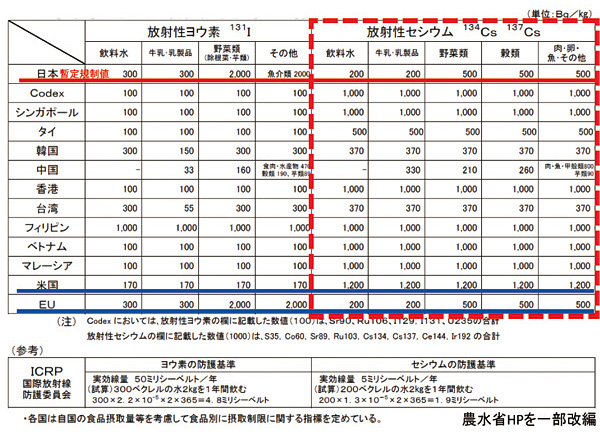

暫定規制値では放射性ヨウ素、放射性セシウム、ウラン、プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種について定めている。放射性セシウムでは、年間線量限度(正確には、年間預託実効線量限度)を5mSvとし、食品全体を(1)飲料水、(2)牛乳・乳製品、(3)野菜類、(4)穀類、(5)肉・卵・魚・その他の5群に分類し、5群に食品全体の年間線量限度である5mSvを均等に割り当てて、各食品群の年間線量限度を1mSvとしている。そして、世代全体を5つ(乳児、幼児、少年、青年、成人)に分け、いずれの世代においても1mSvを越えないように、各食品群における規制値が算定されている。なお、放射性ヨウ素は事故初期には検出され問題となったが、半減期が8日と短く、80日経過すると1/1000に減少することから事故後2〜3ヶ月が経過すれば問題とはならないし、ストロンチウム、ウラン、プルトニウム等も放出量が極めて少なく問題となっていないことから、本解説では割愛する。 一方、食品安全委員会では「3月29日の緊急とりまとめ」では放射性物質の発がん性のリスクや胎児への影響等に関する詳細な検討等が今後の課題となったため、4月21日から放射性物質の専門家等を含めた「放射性物質に関する食品健康影響評価のワーキンググループ」を設け、詳細に審議した。国内外の放射線影響に関する非常に多くの文献(3,300文献、総ページ数約3万ページ)にあたったほか、9回のワーキンググループ会合を重ねて平成23年7月26日に案をとりまとめ、パブリックコメントの手続きを経た後、食品健康影響評価書「食品中に含まれる放射性物質」(A4版221頁)としてとりまとめ、10月27日に厚生労働大臣に通知した。 この評価書の概要は以下のとおりである。(1)放射線による健康への影響が見いだされるのは、現在の科学的知見では、通常の一般生活において受ける放射線量を除いた生涯における追加の累積線量(食品だけでなく外部からの被曝も含め)として、おおよそ100mSv以上と判断される。(2)累積線量としておおよそ100mSvをどのように年間に振り分けるかは、リスク管理機関の判断となる。(3)100mSv未満の線量における放射線の健康への影響については、放射線以外の様々な影響と明確に区別できない可能性や、根拠となる疫学データの対象集団の規模が小さいことや曝露量の不正確さなどのために追加的な被ばくによる発がん等の健康影響を証明できないという限界があるため、現在の科学では影響があるともないとも言えず、100mSvは閾値とは言えない。(閾値とは「しきい値」ともいい、毒性評価において、ある物質が一定量までは毒性を示さないが、その量を超えると毒性を示すときの値をさす)。(4)「食品に関して年間何mSvまでは安全」といった明確な線を引いたものになっていない。しかし、食品安全委員会としては、科学的・中立的に食品健康影響評価を行う独立機関として、現在の科学においてわかっていることとわかっていないことについて、可能な限りの知見の基に下した見解である。 この通知を受け、厚生労働省では平成24年4月から、これまでの暫定規制値よりも約5倍厳しい新たな基準値を施行した(図3)。新たな基準値では、(1)暫定規制値で許容している年間線量5mSvから年間1mSvに引き下げた。(2)特別な配慮が必要と考えられる「飲料水(10Bq/kg)」、「乳児用食品(50Bq/kg)」、「牛乳(50Bq/kg)」は区分を設け、それ以外の食品を「一般食品(100Bq/kg)」とし、全体で4区分とした。(3)半減期1年以上の放射性核種全体(セシウム134、セシウム137、ストロンチウム90、プルトニウム、ルテニウム106)とし、半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素や、原発敷地内においても天然の存在レベルと変化のないウランについては、基準値は設定しない。(4)飲料水については、WHOが示している基準に沿って、基準値を10Bq/kgとする。(5)一般食品に割り当てる線量は、介入線量レベル(1mSv/年)から、「飲料水」の線量(約0.1mSv/年)を差し引いた約0.9mSv/年となる(図4)。(6)この線量を年齢区分別の年間摂取量と換算係数で割ることにより、限度値を算出する(この際、流通する食品の50%が汚染されているとする)。(7)すべての年齢区分における限度値のうち最も厳しい値から全年齢の基準値を決定することで、どの年齢の方にとっても考慮された基準値とする。 新たな基準値のもと、国・県等の関係機関が連携をとりながら市場に出回っている食品の安全性を確保している(図5) 図3 暫定規制値から新しい基準値へ

4.わが国の基準値は国際的に見て妥当か

「原子放射線の影響に関する国連科学委員会」(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation、略称UNSCEARアンスケア)は、放射線による被曝の程度と影響を評価・報告するために国連によって設置された委員会であり、純粋に科学的所見から調査報告書をまとめることを意図して作られた組織である。その独立性と科学的客観性からUNSCEARの報告書に対する評価は高く、2011年7月までに20件の報告書を発表しており、各国の放射線防護に影響をおよぼしている。

専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う非営利、非政府の国際学術組織として「国際放射線防護委員会」(International Commission on Radiological Protection、略称ICRP)がある。UNSCEARの報告書を基礎資料として用いており、ICRPの勧告は国際的に権威あるものとされ、IAEAの安全基準ならびに、世界各国の放射線障害防止に関する法令の基礎にされている。 さらに、原子力の平和利用を促進し、軍事転用されないための保障措置を実施する国際機関として、「国際原子力機関」(International Atomic Energy Agency、略称IAEA)があり、加盟国は139ヵ国におよぶ。IAEAが安全基準と対策を制定するためのよりどころとなる規制に関連する出版物は、IAEA安全基準シリーズとして発行されている。このシリーズは、一般安全、原子力安全、放射線安全、輸送安全及、廃棄物安全に分かれており、さらに16の「基準」、基準の下である115件の「指針」から成り立っている。IAEAの安全基準は加盟各国に遵守を義務づけるものではないが、国際規格としてみなされており、加盟各国の活動や判断によって、それぞれの国内法に反映されている。 わが国では、こうした国際的な枠組みのもとに(図6)、原子力災害対策特別措置法、放射線障害防止法等の国内の法規制が整備されている。なお、ICRPの2007年勧告(事故後の2011.3.21に同じ内容を声明として発表)では、1年間の被曝限度となる放射線量を平常時は1mSv未満、緊急時には20〜100mSv、緊急事故後の復旧時は1〜20mSvと定めている。これを受け内閣府の原子力安全委員会は、累積被曝量が20mSvを超える地域において防護措置をとるという方針を政府に提言した。 また、諸外国において食品の摂取制限をする基準値については様々であるが(図7)、わが国の新たな基準値は厳しすぎる(数値が低く、より安全サイドである)ともいえよう。 EUでは、1987年12月22日の理事会規則(EURATOM3954/87)により、将来起こるかも知れない事故等への緊急時に適用される規制として、セシウム-134、-137に関して、ミルク・乳製品1,000Bq/kg、その他の食品1,250Bq/kgと制定した(その後、COM(2007)302で、乳幼児食(Infant foods)400Bq/kg、液体食品1,000Bq/kg、マイナー食品12,500Bq/kgが追加制定)。年間の食品個人消費の10%がこれらの汚染レベルにある場合を想定しており、放射線への曝露が年間で1mSVを超えないように設定されている。特に注目すべき点は、この緊急時対応規制は全加盟国に強制力があり、各国は原則として、これより厳しい、或いは緩い規制値を定めることは出来ない点、摂取量が少ないマイナー食品では12,500Bq/kgと極めて高い規制値となっている点である。事故後では議論を尽くしても合意出来ないであろうが、事故前であれば、科学的データのもとに、混乱を最小限にとどめながら食品流通を確保するために上記のように合意できた点は、注目に値する。 また、食品中の放射性物資汚染は「無理なく到達可能な範囲でできるだけ低くすべき(ALARAの原則: As Low As Reasonably Achievable)」という考え方が基本であり、事故後の緊急時と平常時とでは規制値は大きく異なるため、注意を要する。 図6 放射線防護の国際的枠組み 5.わが国おける放射性物質の食品汚染の現状

厚生労働省が公表している食品の放射性物質のモニタリングデータ(H23.8.1〜H23.11.16)を用いて、新しい基準値に基づく放射性セシウムの摂取量を推計している。中央値濃度での食品を1年間摂取し続けたと仮定すると0.043mSv/年であり、より高い濃度である90パーセンタイル値濃度でも0.074mSv/年であり、介入線量レベルである1mSv/年に対して極めて低い値である。

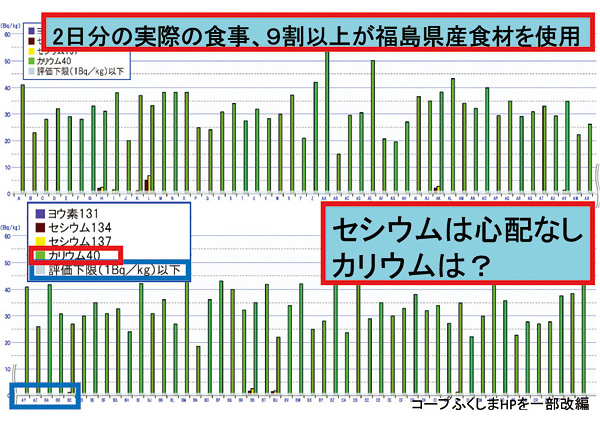

このことは、実際に調理した食品(陰膳)を測定したデータからも裏付けられている。 コープふくしまでは、100世帯を対象に、毎食家族人数より1人分余計に食事を作り、それを2日分(6食+おやつや飲料など含め)保存して検査センターに送り、検査センターにおいてミキサーで均一に混合し、その内の1kgを検査試料として14時間測定(検出限界は1Bq/kg)した。この食事には市販されている農産物以外に、福島での自家栽培のものも含まれている。その結果、(1)100家庭いずれでも放射性カリウム(カリウム40で今回の原子力発電所の事故で放出されたものではない)が検出され、その変動幅は15〜58Bq/kgであった(図8)。(2)100家庭中、1Bq/kg以上のセシウムが検出されたのは10家庭であったが、残りの90家庭からは検出されなかった。(3)最も多くの放射性セシウムを検出した家庭の食事に含まれるセシウム137とセシウム134の量は6.7Bq/kg、5.0Bq/kgであった。(4)セシウムが検出された家庭で、仮に今回測定した食事と同じ食事を1年間続けた場合の放射性セシウムの実効線量(内部ひばく量)は、年間合計約0.02〜0.14mSv以下である。 この他にも、陰膳調査が実施されているが、いずれも、その被ばく線量は極めて低いという結果が得られている。新基準値は国際的に見ても厳しすぎるとも言われているが、企業や自治体ではさらに厳しい独自の基準を設定しているところも見受けられる。消費者の信頼を得ようとする努力は理解できるが、消費者が一層混乱するばかりか、無意識のうちに放射能被害をうけた産地の排除につながっていることが懸念される。また、安全・安心を科学的に説明するための数値情報が出れば出るほど、数学的用語で表現された情報を正しく評価・理解しきれないために、返って不安感が増強されてしまうグループが存在するという、ニューメラシーという概念も提唱されている。 無用の混乱を避けながら、汚染された食品が市場に出回らなくすることが、消費者メリットである。消費者は規制値によってではなく、除染や汚染回避策によって守られ、その状態をモニタリング測定により確認するという状況が望ましい。各組織・団体で様々な農林水産物・食品を対象に、放射性物質の濃度が測定されているが、測定値が極めて低いということもあり、今後は分析のレベルの質的な維持・向上が不可欠である。そのためには、分析に携わっている者の講習・研修に加え、標準物質ならびに技能試験も必要である。 図8 コープふくしま組合員の食事(100家庭)

6.チェルノブイリから学ぶべき内容

今回の東京電力福島第一原子力発電所の事故をさかのぼること26年前に、チェルノブイリ原子力発電所で事故が発生した。気候風土が異なることや、原子力発電のシステムが根本的に異なる等から、直接比較することには問題も多いが、その事故から学ぶべき内容は多々ある。

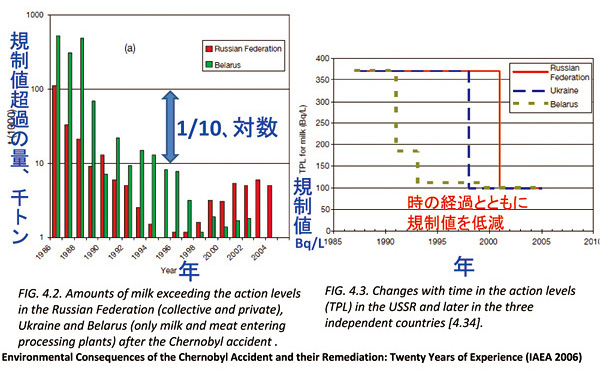

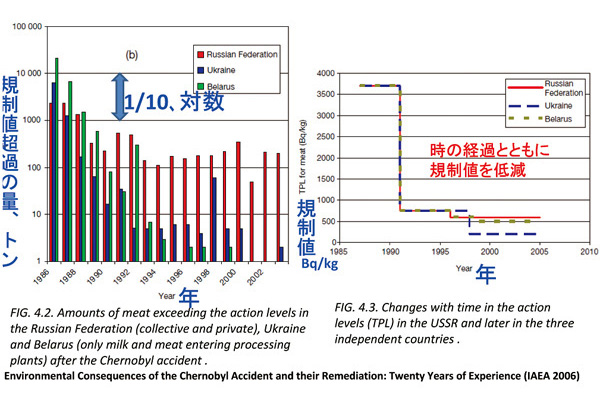

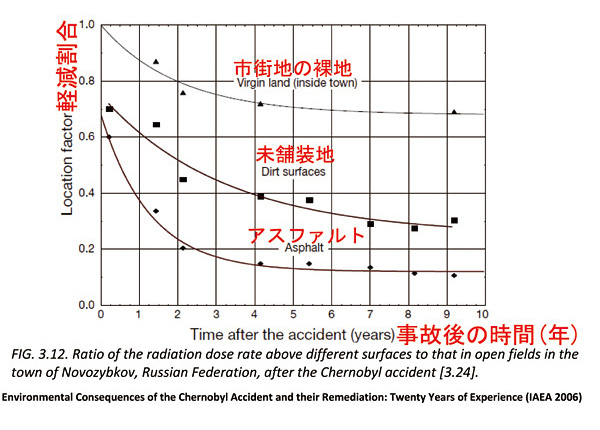

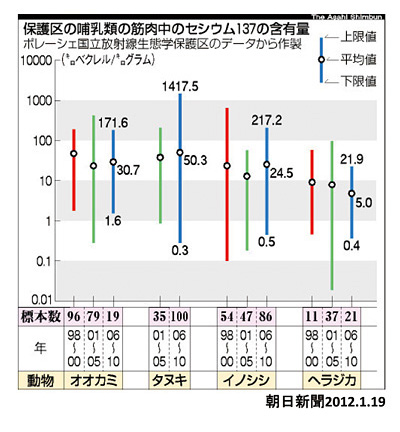

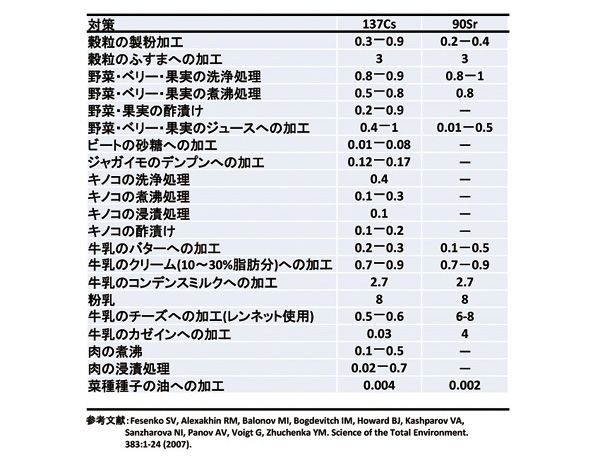

今回の東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、(独)農研機構食品総合研究所では今後の対策に参考となると判断した国内外の英文研究論文156編の和文抄録を作成し、平成23年6月より公開している(ホームページ及び平成23年10月発行の食糧-その科学と技術-50号)。(社)農林水産・食品産業技術振興協会(現在は(社) 農林水産・食品産業技術振興協会に改称)では、さらに約30編を加えた計188編の研究論文の和文要約を以下の20項目に分類・整理しホームページで公開している。(1)分析・測定法及び生物モニターについて(13件の研究論文)、(2)放射線被曝事故例について(1件)、(3)日本からの報告(14件)、(4)核種の移動及び環境影響等について(15件)、(5)モデル・シナリオ・提言等について(8件)、(6)植物(農作物を除く)への移行及び影響等について(14件)、(7)地衣類・コケ類について(6件)、(8)食物連鎖・生体濃縮等について(10件)、(9)野菜・果実について(13件)、(10)穀物について(3件)、(11)キノコについて(5件)、(12)ミルク・乳製品について(13件)、(13)畜産物・食肉等について(10件)、(14)淡水・海水生物について(5件)、(15)基準値・規制等について(3件)、(16)実効半減期について(7件)、(17)防護措置等について(11件)、(18)低減措置等について(18件)、(19)調理・加工について(9件)、(20)消費者行動について(10件)。また、必要な文献の検索用に、それぞれの項目に含まれる論文の種類、核種、研究対象のインデックスが付記されており、参考となる(http://web.staff.or.jp/data/books/201203/15-2012062717195505324.pdf)。 チェルノブイリ事故と福島原子力発電所事故において、大きく異なる点として、放射性物質で汚染された農産物の流通があげられる。わが国においては、汚染が確認された農産物を中心に重点的にモニタリングを実施し、基準値を超えた場合には出荷制限をしており、市場に流通している農産物で基準値を超えるものは皆無といえる状況である。一方、IAEAの報告によれば、チェルノブイリでは基準値を超えたミルク、肉が、年を経るに従い減少しているものの、10年を超える長期間にわたり流通していた(図9,10)。わが国とは、事故の規模、分析体制、生産者、流通業者、消費者の意識が異なるとはいえ、特徴的な相違点といえよう。 一方、気になる事項としては、土壌汚染の低減状況があげられる。チェルノブイリでは、アスファルト舗装道路では1〜2年程度の比較的短時間で1/5程度に減少しているが、その後はほとんど減少していない。また、市街地の裸地(virgin land)では、10年経過後も半減していない(図11)。降雨量や土質がわが国と異なるので直接比較することには問題点もあるが、こうした傾向がわが国でも生じないか危惧される。 また、チェルノブイリ事故で高度に汚染された地区は「ポレーシェ国立放射線生態学保護区」として立ち入りが制限されている。東京都とほぼ同じ面積の広大な地区であり、野生動物が住み着いている。定期的に野生動物の汚染度を測定しているが、(1)高止まりしており、最近では減少傾向を認めがたい、(2)同種の動物であっても汚染レベルは数百倍異なり個体差が非常に大きいことが指摘されている(図12)。わが国でもイノシシ、山菜、キノコ等の野生の農畜産物では、一部の測定数値だけでは適切な判断が難しいことが想定される。 広大な放牧地において放射性物質による汚染を低減することは困難であることは、平成23年6月1日の朝日新聞記事からも推察される。チェルノブイリから2,000km離れたイギリスのウエールズ地方のラム肉を生産している放牧場では、事故後25年が経過した今でも、10頭に1頭の割合で規制値を超えた羊となる。この地区全体には330の牧場が存在し、18万頭が出荷規制を受けている。セシウムは土壌と強固に結合しており降雨等では流出しない。放牧地はセシウムがたまりやすい泥炭地であり、そこで育った牧草が土壌からセシウムを吸収し、その牧草を羊が食べ、摂取したセシウムの大半は糞として土壌に戻されるといった循環系となっていることが想定される。 この他に、各種食品原料を加工した際に、放射性物質の濃度がどの程度変動するかが加工係数(加工品中の放射能濃度/加工前の放射能濃度)として、とりまとめられている。小麦であれば、製粉により粉では0.3〜0.9倍と希釈されるが、家畜飼料として利用される「ふすま」では3倍に濃縮されたり、牛乳をバターに加工すれば0.2〜0.3に希釈されるが、乾燥した粉乳では8倍程度濃縮される(表2)。米などのわが国特有の農産物の情報が無いことや、酢漬けといってもわが国の漬け物・酢の物とは形態が大きく異なること、さらには、農産物の品種や栽培方法が異なるので直接の比較は困難であるが、参考になる。 図9 規制値超過ミルクの状況 7.今後の対応

セシウム137は半減期が30.1年と長いことから、10分の1に減少するには100年という長期間を要する。これからは、長期間にわたる低線量被曝との共存社会を目指す必要がある。新しい基準値以下ならば安全であるのは当然であるが、放射能汚染をどの程度まで受け容れるかに関しては、価値判断が多様化している現代社会においては各個人で判断したいと考える者も少なからずいる。国と民間の二重基準の問題、十分に安全であるのに数値情報が優先されるセロベクレル競争等の問題点を、生産者・流通業者・消費者が相互に歩み寄りながら妥協点を見いだす必要があるが、そのためには放射性物質の食品への影響に関する科学的な知識・理解が不可欠である。本記事が、必要なコストを念頭に入れながら、地域社会の維持存続をも考慮した解決策を見いだすための一助となれば幸いである。

サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

||

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |