|

異物検査の豆知識

野村早絵子

第2回目:異物検手法の概要

第2回目の本稿では、幣財団で実施している異物検査の流れと検査手法の原理や特徴などについて紹介いたします。

1.異物検査の流れ

図1は、弊財団で実施している異物検査のフローチャートを示します。異物の種類によって検査方法が異なりますが、実体顕微鏡による外観観察を最初に行うことは、どの異物においても共通しています。光学顕微鏡による組織観察、FT-IR(フーリエ変換赤外分光光度計)による分析、EDX(エネルギー分散型蛍光X線分析装置)による分析は、異物の種類によって選択します。以下に、各検査手法の概要をまとめました。

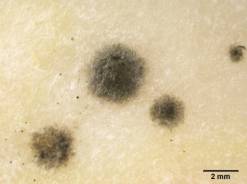

数倍(〜4.5倍)の倍率で異物を観察し、大きさや色調、硬さ、その他性状(磁性、弾力性、水溶性、金属光沢の有無など)を確認することで、以降の検査手法を選択するための情報を集めます。また、外観写真を撮影し、異物の初期状態や検査部位を記録する目的もあります。図2〜4は、外観写真の例を示します。図2は、プラスチック片、図3は金属片、図4はカビをそれぞれ撮影した写真です。

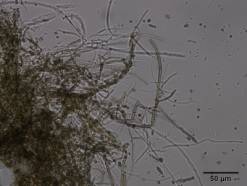

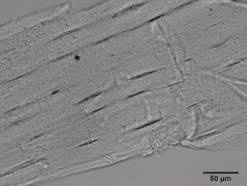

異物の一部をメスや凍結切片作成装置で削り取り、40倍〜100倍の倍率で観察します。実体顕微鏡のレベルでは判断できないような微小な組織を観察できます。たとえば、カビの菌糸・胞子、酵母、植物の細胞壁、動物の横紋筋、毛髪の髄質や小皮紋理、骨の骨小腔、デンプン粒などを確認することができます。図5はカビ、図6は骨の骨小腔、図7は植物の細胞壁の顕微鏡写真をそれぞれ示します。

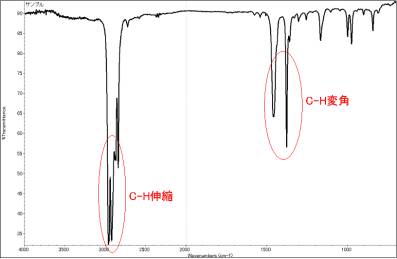

FT-IRは、有機物と一部の無機物の主成分を特定することができる分析機器です(図8)。 波長2.5〜25μm(4000〜400cm-1)の赤外光をサンプルに照射すると、サンプルを構成する分子がある特定の波数(波長)の光を吸収します。FT-IRは、どの波数の光がどの程度物質に吸収されたかを調べる機器です。光の波数を横軸に、光の吸収の程度を縦軸にとったグラフは、「スペクトル」と呼ばれます。スペクトルの形状は、物質を構成する官能基や化学構造、すなわち、物質の構成成分によって異なることから、標準品のスペクトルと比較することで、物質の主成分を特定することができます。

たとえば、図9は、図1で外観写真を示したプラスチック片のスペクトルを示します。このスペクトルには、C(炭素)-H(水素)伸縮振動やC(炭素)-H(水素)変角振動などに由来するピークが検出され、炭化水素鎖を主体とするプラスチックであると推定されました。また、ライブラリのデータと照らし合わせた結果、スペクトルの全体的な形状は、ポリプロピレンのものとほぼ一致し、検体はポリプロピレン(PP)であることが確認できました。また、このようにFT-IR分析ではプラスチックの材質を特定することができます。そのほかに、有機物全般(こげ、肉片、骨、有機酸など)や一部の無機物(炭酸塩やリン酸塩, 硫酸塩など)の主成分特定が可能です。

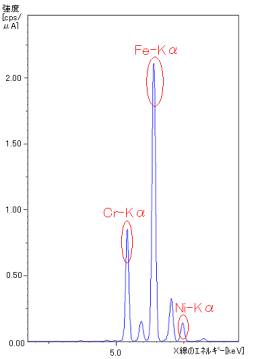

EDXは、物質を構成する元素組成を特定することができる分析機器です(図10)。主な検査対象は、ガラス、金属、セラミック、岩石・鉱物などの無機物です。

サナテックメールマガジンへのご意見・ご感想を〈e-magazine@mac.or.jp〉までお寄せください。 |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |