|

|

| 腸管出血性大腸菌O157の検査方法は、平成18年11月2日食安監発第1102004号(腸管出血性大腸菌O157及びO26の検査法について)に記載されています。これによると、腸管出血性大腸菌O157のほかに、血清型O26を検出する方法が定められており、食肉(内臓を含む。)、食肉製品及びチーズ以外の食品については、ベロ毒素遺伝子検出法をスクリーニング法として用いることが可能となりました。詳細な内容はホームページ「5参考資料 2)」に公開されていますが、ここではベロ毒素遺伝子検出法の一つであるLAMP(Loop-mediated Isothermal Amplification)法を用いた方法をご紹介いたします。 |

| 食品25gをノボビオシン加mEC培地225 mlに添加し、ストマッカー処理を行った後、

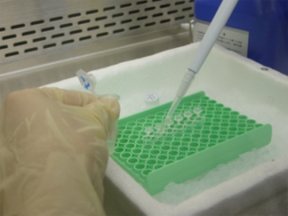

42±1 ℃、22±2時間増菌培養を行います。増菌培養液からDNAを抽出し、抽出したDNA溶液とLAMP法専用の試薬を用いて調製したマスターミックスを混合して反応液を調製します(写真-1参照)。調製した反応液を測定機器にセットし、ベロ毒素(VT)遺伝子の検出を行います(写真-2参照)。 |

| 測定の結果、VT遺伝子が検出されなかった場合「陰性」と判定しこの時点で検査は終了となります。また、「陽性」と判定された場合は、培養法に進みます。図-1及び-2に結果の一例を示しました。検体1)が図-2の「1」及び「2」、検体2)が「3」及び「4」、検体3)が「5」及び「6」、陰性コントロールが「7」、陽性コントロールが「8」に相当します。検査の結果、検体1)~3)はいずれも「陰性」と判定されました。 |

| なお、判定までに要する日数は前増菌培養も含めて2日間と迅速な検査方法の一つといえるでしょう。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 写真-1 反応液の調製 |

|

写真-2 測定装置にセット |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 図-1 測定結果(増幅曲線) |

|

図-2 判定結果 |

|

|