|

|

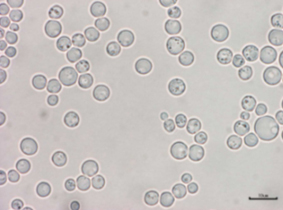

| カビ、酵母は、キノコとともに真菌類に属し、動植物と同様に真核生物に分類されます。カビ、酵母は、細菌と比較して増殖速度が比較的緩やかなため、生鮮食品においては細菌が腐敗、変敗の要因となるケースが多いですが、穀類、米飯、パン、果実、餅、生菓子、乾燥魚介類など水分活性が低い食品、糖分が多い食品ではカビによる汚染事例が多く報告されています。また、果実、ジャム、漬物、菓子、貯蔵食品などの塩分や糖分が高い食品、酸性食品では酵母による汚染事例が多く報告されています。 |

|

|

|

|

|

| 写真-1 カビが生えたパン |

|

写真-2 カビが生えたみかん |

|

|

|

|

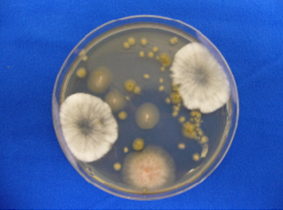

一般的な検査方法は次の通りです。試料そのものや試料の抽出液、カビ、酵母による汚染が懸念される場合は、さらに10倍段階希釈液を調製し、これらの溶液をクロラムフェニコールなどの抗生物質を添加したポテトデキストロース寒天平板培地に均一に塗抹します。23~25 ℃で5~7日間培養後、発生した集落数をカウントし、希釈倍率を乗じて、試料中のカビ数、酵母数を算定します。

なお、クロラムフェニコールやゲンタマイシンは、熱に安定な抗生物質であり、これらを寒天培地に適量添加することで細菌の発育を抑制することができます。 |

|

|

|

|

|

| 写真-3 培養後のシャーレの一例 |

|

写真-4 酵母の顕微鏡写真 |

|

|