|

|

芽胞形成菌とは、一定の熱処理に対して抵抗性を有する(即ち耐熱性を有する)細菌のことで、耐熱性細菌とも呼ばれます。熱抵抗を有する理由として、その名前にもある通り「芽胞」を形成するためです。芽胞(胞子;spore)は、元々ある種の微生物がその繁殖のため、または休眠のために形成します。特に細菌が形成する芽胞は、増殖の不都合な環境を生き延びるために形成します。つまり芽胞は、増殖の不都合な環境(高温、乾燥、放射線、化学薬品など)への抵抗力が強いことから、芽胞形成能を有する食中毒菌や品質劣化の指標として、原料中の芽胞形成菌の検査は重要であるといえます。

芽胞形成菌は、酸素要求性の違いによって好気性菌と嫌気性菌に分けられますが、今回は好気性の芽胞形成菌についてご紹介いたします。好気性芽胞形成菌の一例として、バチラス属菌(genus Bacillus)が広く知られており、以前ご紹介させていただいたセレウス菌(Bacillus cereus)も含まれます。好気性芽胞形成菌の検査においては、このバチラス属菌の芽胞を対象としており、検査の対象として、穀類、豆類、野菜など土壌と触れる可能性が高い食品や植物性の粉末原料の砂糖、デンプン、香辛料などが挙げられます。 |

|

|

|

一般的な検査方法は次の通りです。試料そのもの及び/又は試料抽出液を試験管に分注し、沸騰水浴中で10分間加熱します。急冷後適宜10倍段階希釈液を調製し、標準寒天培地とシャーレ内で混合します。さらに、寒天表面上に存在する(可能性がある)集落が、培養中に拡散することを防止するため(即ち、培養後の計測を容易にするため)、固化した後標準寒天培地を重層します。好気的条件下で35±1℃、48±3時間培養後に発生が認められる集落数から算出されます。

なお、耐熱処理は、沸騰水浴中で10分間という条件以外に、食品や製品の種類、特性に応じて耐熱条件を変更することで、より実際の食品、製品に見合った検査を実施することもできます。

また、耐熱処理を行う際の注意点として、試験管内の試験液の液面が沸騰水の液面よりも必ず十分に下になっていることが検査精度的にもポイントとなります。 |

|

|

|

|

|

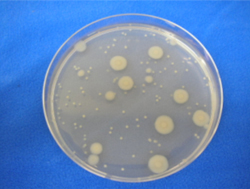

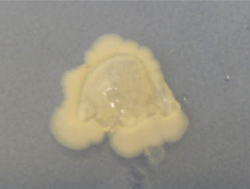

写真-1及び2 培養後のシャーレの一例

[写真(右):計測しやすい状態の一例、写真(左):集落の拡大写真] |

|

|