|

|

乳製品、食肉製品、冷凍食品、お弁当、惣菜などのあらゆる食品、それらを取り扱う(即ち、直接触れる可能性がある)周辺機器及び器具(計量・調理機器、食器、まな板、包丁など)並びに作業者(ヒト)の手指などが検査の対象となります。

試料中に生存している菌数、即ち「生菌数」を検査対象とする生菌数測定が一般的で、一般細菌数または標準平板菌数(Standard Plate Count:SPC)とも呼ばれます。 |

|

|

| 写真-1~3 検査対象の一例 |

|

|

|

|

一般的な検査方法は次の通りです。試料そのもの及び/又は試料抽出液と標準寒天培地をシャーレ内で混釈し好気的条件下で35℃、48時間培養後に発生が認められる集落数から算出されます。

なお、本培養条件で生育しないような菌種(偏性嫌気性菌、微好気性菌、低温細菌など)が試料中に大量に存在していても、本試験方法で測定することはできません。 |

|

|

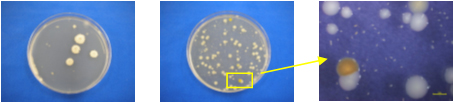

写真-4~6 培養後のシャーレの一例

[右の写真:中央の写真の黄枠内の拡大写真] |

|

|

|

食品そのものについては、腐敗、変敗の程度の確認、即ち食品の安全性・保存性の評価をすることができます。例えば「弁当、そうざいの衛生規範」には、一般的な製品の生菌数は、試料1gにつき100,000以下であることが記載されています。また、食品中の生菌数が、試料1gにつき10,000,000を超えると腐敗を感知できるとの報告もあります。

また、食品の製造・加工環境に関する検査結果は、細菌汚染状況を確認することができるので、食品の安全性や衛生的取り扱いの良否などの総合的な評価判断に使うことができます。 |

|

|

|

1) 食品衛生衛生検査指針 微生物編 2004、(社)日本食品衛生協会

2) 弁当、そうざいの衛生規範、(社)日本食品衛生協会

3) 食品微生物の科学 食品微生物Ⅰ 基礎編 清水潮 著 |

|

|

| 以上 |

|

|